"我意识到自己正在越界,"卡尔·奥韦·克瑙斯高在反思《我的奋斗》带来的后果与野心阴暗面时如是说。

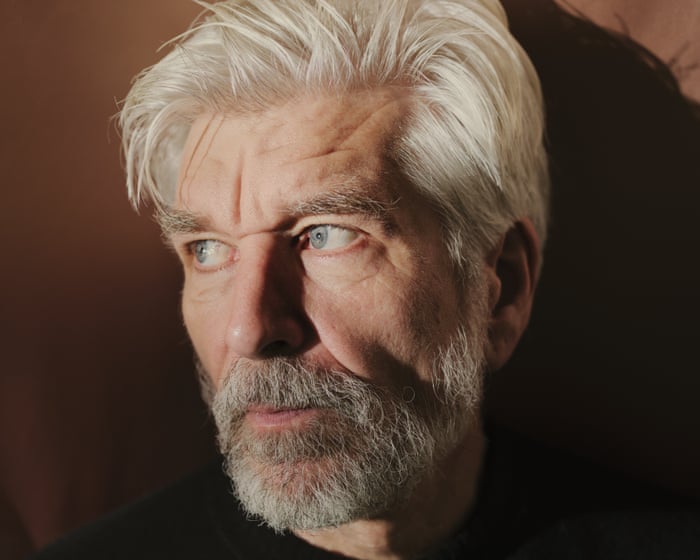

十五年前,卡尔·奥韦·克瑙斯高在挪威广播电台访谈中谈及六卷本自传体小说《我的奋斗》的成功时,坦言自己仿佛"将灵魂出卖给了魔鬼"。这部作品不仅在本土引发轰动——此后更席卷全球——也因对亲友的直白描绘招致诸多争议。在作者眼中,这部艺术成就斐然的著作带着浮士德式的烙印,是以牺牲私人生活为代价换来的。 这段经历构成了克瑙斯高最新小说《夜之学院》的创作基石,这也是其《晨星》系列的第四部作品。书中既延续了他标志性的人物刻画与日常细节描摹,又融入了悬疑的超自然情节:夜空出现神秘星辰,亡者重返人间。系列首部曲《晨星》与第三部《第三国度》聚焦于相互关联的同一组人物,而第二部《永恒之狼》则闪回至1980年代,讲述挪威青年探寻俄罗斯同父异母姐姐的故事,直到八百页篇幅临近尾声时才与《晨星》的情节交汇。《夜之学院》再次回溯时光,将镜头对准1985年的伦敦,追踪挪威青年克里斯蒂安·哈德兰追逐摄影明星梦的历程。这个不惜为成功牺牲一切的角色,其跌宕命运构成了一部令人不安又欲罢不能的阅读体验。 我在伦敦东南部德特福德一个秋色宜人的日子见到了克瑙斯高,脚下河水轻抚堤岸。这片街区在《夜之学院》中占据重要地位。问及他近十年前移居伦敦时是否就已计划创作伦敦题材小说,他答道:"确实如此。我虽未亲历八十年代,但成长时期长期阅读《NME》《Sounds》音乐杂志,几乎只听英伦音乐——偶尔听美国乐队,但核心仍是英国文化。还有足球,每个周六的英国联赛。可以说我是在英伦文化浸染中长大的。"二十多岁时,他曾在诺里奇与挪威友人同住数月。"那地方算是英国最不时髦的,"他笑道,"但对我而言依然充满魅力。" 2018年,克瑙斯高从瑞典移居伦敦与未婚妻团聚,这位曾任他编辑的女子如今成为他的第三任妻子。他们育有一子,而他与前妻所生的四个孩子则由双方共同抚养。他形容伦敦生活与瑞典并无二致:"都是作家的日常。居家写作,陪伴家人——孩子与妻子。不同的是窗外的伦敦。"不写作时,他喜欢在Rough Trade淘唱片、听音乐会、看足球赛。"我真心热爱这里。" 克瑙斯高选择德特福德作为克里斯蒂安的居所,源于该地与浮士德传说的重要作者克里斯托弗·马洛的渊源。他通过博尔赫斯随笔结识马洛,文中描述的"亵渎神明、谋杀、暴毙、冷酷与狂野"瞬间俘获了他。"夜之学院"得名于16世纪末以马洛、荷马译者乔治·查普曼、沃尔特·雷利爵士为代表的作家科学家团体,传闻他们都是无神论者。将"夜之学院"视为真实秘密组织的观点由莎士比亚学者阿瑟·艾奇逊在20世纪初提出,真相至今成谜。这种朦胧特质与克瑙斯高小说中诡谲事件和动机成谜的角色高度契合。 不过克瑙斯高对浮士德传说的启蒙并非马洛,而是托马斯·曼1947年将故事移植到威廉时期及纳粹德国的小说《浮士德博士》。"那时我约十九二十岁,至今记得书中叙述者蔡特布洛姆与莱韦屈恩在父亲家中见证自然奇观的场景——那些非生命体却具有生命特征。生命与非生命之间的界限,艺术置身其间的状态,从此烙印在我记忆中。"查阅原文后,我发现那段文字兼具生动细节与哲学思辨,堪称克瑙斯高式书写的雏形。 他坦言自己从不刻意研究。考虑到小说中克里斯蒂安为摄影项目反复煮沸试图剥制死猫的情节,这话令人稍感宽慰。克瑙斯高的写作展现出惊人的自由度。他常说自己是在写作过程中发现故事走向,《夜之学院》亦不例外。"动笔时克里斯蒂安只是个普通青年,毫无阴郁特质。"直到描写他探访家人的章节,作者才意识到这个角色缺乏共情力。"这就是我一贯的创作方式——只管写下去,让故事自然生长。" 小说采用克里斯蒂安从艺术巅峰坠落后的长篇遗书形式,浸透着死亡气息与对生命须臾的沉思。在挪威偏远岛屿的木屋里,他观察到"死亡是常态,生命是例外";在伦敦列车中,他想到百年后车厢乘客都将化为尘土;圣诞归家时,他将人类生命比作窗外飘雪: 人类如雪花穿越时代飘落。数十亿人翩跹起舞,直至坠落尘泥。而后如何?更多雪花倾泻覆盖。我仍是飘落的雪花...而未出生者的暴风雪终将湮没我们存在的所有痕迹,使其失去意义——化为虚无,坠入雪中之雪,暗中之暗。 我问他是否视艺术为对抗黑暗、留下印记的方式。漫长沉默后——他总在回答前深思——他说:"不,这根本不重要。更重要的是视角。退后一步,万物皆空;向前一步,又充满意义。写作亦是如此:沉浸当下时刻,一切便焕发意义。" 这番感悟源自他的亲身体验:宏图壮志被彻底粉碎,然后重新站起再次尝试。这映照出克瑙斯高的创作方法——史诗性与私密性的独特融合。他的多卷本小说常逾五百页,既涵盖换尿布、煮咖啡、醉酒、接吻、麦片完美口感等生活细节,也凸显作者与角色的差异:克里斯蒂安曾嘲讽母亲"难以置信你竟在谈论天气",而母亲捍卫克瑙斯高式创作观的反驳是:"生活就在日常中,克里斯蒂安。" 小说前半部,克里斯蒂安的日常充满失败。《夜之学院》精准捕捉了寻找创作之路的困境——那种艺术上难堪大任却仍坚持信念的挣扎。克瑙斯高在《我的奋斗》第五卷《有些雨必降》中深入探讨过这个主题,记录他在卑尔根学习创意写作的岁月。"没错,"他说,"这基本源自我尝试成为作家的经历。所有雄心壮志被彻底击碎,然后,"他笑道,"你爬起来继续尝试。" 克瑙斯高在挪威南部特罗姆岛成长至十三岁,后随家迁居克里斯蒂安桑。母亲是护士,父亲任教职。他与父亲紧张的关系——后者后来酗酒成性近乎隐居——在《我的奋斗》中得到痛彻而生动的呈现。初入卑尔根大学时,他立志成为诗人,但如《有些雨必降》所述,他在这方面表现糟糕。"你毫不了解自己,根本不知道在做什么,"同学如是说。同样,克里斯蒂安的早期作品也屡遭姐姐、艺术家朋友汉斯和艺术学院导师否定。 回顾学徒阶段,克瑙斯高指出其痛苦在于不知未来是否会好转:"年轻时追求某件事,有太多未知,唯一的学习途径是亲身经历。你不明白失败虽痛苦却必要,这是唯一道路。但永远无法确定失败是否会终止——从无保证。" 某种程度上,克里斯蒂安让克瑙斯高探索了自身的黑暗面。2009年《我的奋斗》首卷出版,详述父亲与祖母的衰败过程,父亲家族威胁采取法律行动。其他被描写者也提出异议,促使作者在后几卷调整写法。相较之下,克里斯蒂安几乎不考虑他人感受或艺术选择的伦理边界。 克瑙斯高承认写作《我的奋斗》时明知"在做不该做的事"。那么如何划定界限?"我的原则是:如果身体感到剧痛,就止步于此。"被问及是否真感受到生理疼痛时,他答:"是的,存在于身体里。但以克里斯蒂安身份写作时,他毫不在意。他最终获得的自由,在我看来正是浮士德的故事。" 在本书致谢中,克瑙斯高写道:"若没有家人的光芒,我无法承受这部小说的黑暗。"长时间沉浸于克里斯蒂安的精神世界是否艰难?"并不愉快,因为我并非从外部塑造他——而是从内心抽取。我与他不同,但在他身上放大了自身的某些部分。这过程毫无乐趣,但很有趣。" 《夜之学院》是克瑙斯高的第21部著作。他以极其务实的态度谈及创作力——这显然与克里斯蒂安相通:"无需每日长时间写作,但若坚持每周五天动笔,一年就能完成小说。"他的第22部作品、《晨星》系列第五卷《阿伦达尔》已于去年秋季在挪威出版。当我暗示这个系列可能无限延续时,他认同道:"确实可以终生写下去。"但随即坚定补充即将动笔的第七卷"将是终章。我想尝试其他创作。" 这并非意味着他对系列热情消退。就在采访前日,他刚完成第六卷《我早已死去》的终稿,该书几周后将在挪威上市。故事重回《永恒之狼》中的西弗特与阿列夫蒂娜,他笑称高潮段落充满"真实飞溅的鲜血与电锯惊魂式场面,是我写过最狂野的作品"。《夜之学院》由马丁·艾特肯翻译,哈维尔出版社出版(定价25英镑)。支持《卫报》可前往guardianbookshop.com购买,需支付配送费。 常见问题解答以下是关于卡尔·奥韦·克瑙斯高对其作品、野心及后果的思考的常见问题解答,采用自然易懂的语调编写: 基础通用问题 1 《我的奋斗》主要内容是什么? 这是六卷本自传体小说,克瑙斯高以极致坦诚书写自身生活,包括家庭关系、内心思绪与日常经历。 2 "越界"指什么? 指他在未获完全同意的情况下,深刻而直白地书写真实亲友的私密经历。他清楚自己为艺术突破了社会与个人边界。 3 作品为何引发争议?...