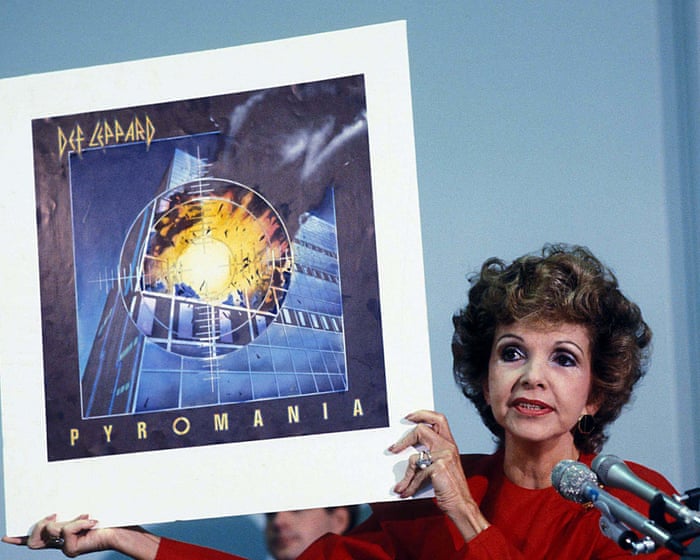

截至1985年5月,王子专辑《紫雨》在美国已售出1100万张,其中一张被11岁的卡伦娜·戈尔购得。当她的母亲蒂珀·戈尔听到专辑第五轨《亲爱的尼基》时,露骨歌词令她震惊:"我认识个叫尼基的女孩/可以说她是个性瘾者/在酒店大堂相遇/她正对着杂志自渎"。"我简直不敢相信自己的耳朵,"蒂珀后来回忆,"粗俗歌词让我们母女都很尴尬。最初是震惊——继而愤怒!" 虽然父母对子女音乐品味的担忧并不新鲜,但这位田纳西州母亲并不普通——她的丈夫是民主党政治新星阿尔·戈尔参议员。蒂珀联系了罗纳德·里根政府财政部长詹姆斯·贝克的妻子苏珊·贝克,跨越两党界限联合另外两位女性,共同创立了"家长音乐资源中心"。由于四人丈夫皆与政界关系密切,美国媒体称她们为"华盛顿太太团"。 该组织于1985年9月促成参议院听证会,旨在加强家长对录制音乐的控制。听证会尚未开始便已获得巨大声势:资金来自海滩男孩主唱迈克·洛夫与库尔斯啤酒老板约瑟夫·库尔斯——两人均为里根积极支持者,电视布道者、道德多数派联合创始人杰里·福尔韦尔等公众人物也公开声援。 这场运动生逢其时。当英国正应对"恐怖录像带"争议时,里根总统强调的"家庭价值观"在美国赋能宗教右翼。随着MTV兴起,音乐人面临基督教组织日益激烈的批评。"起初我没太在意,"被点名的威豹乐队领袖布莱基·劳利斯表示,"后来它产生巨大影响并自成体系。" 美国此前不乏音乐引发的道德恐慌:1950年代中期种族隔离主义者谴责埃尔维斯·普雷斯利制造"丛林音乐";1966年约翰·列侬"披头士比耶稣更受欢迎"言论引发唱片焚毁事件。但由政府协调审查音乐尚属首次。参议院听证会召开时,音乐审查已摆上台面。 该组织汇编了15首当代歌曲"肮脏十五首",指责其涉及性、暴力、毒品、酒精、邪教及亵渎内容。王子以创作者或制作人身份与其中三首关联,玛丽·简女孩、麦当娜与辛迪·劳帕因隐含女性性意识歌曲入选,当时美国最畅销的重金属乐队更成重灾区:AC/DC、黑色安息日、克鲁小丑等曾受福音派抨击的老牌乐队,与威豹、犹大圣徒、扭曲姐妹等新晋团体齐齐上榜。突然之间,这些音乐人发现政客与宗教原教旨主义者要求禁播他们的作品。 "我通过新闻关注事态发展,并不完全意外,"犹大圣徒主唱罗伯·哈尔福德说,"但被称为'人民公敌'实在牵强。"听证会上,该组织敦促美国唱片业协会建立类似电影的分级制度,具体诉求包括:在专辑封面添加警告标签、唱片店遮挡露骨封面、电视台停播不良MV,更棘手的是要求重新审查涉及暴力色情演出的歌手合约。 爱丽丝·库珀指出,家长指导标签可能适得其反,反而增加青少年对这类专辑的兴趣。不仅"肮脏十五首"名单上的音乐人,弗兰克·扎帕、爱丽丝·库珀等曾引发争议的资深艺术家也批评该组织以审查为实质的行动。 库珀对审查斗争并不陌生,尤其在英国:1972年其乐队歌曲《放学了》登顶排行榜时引发禁播呼声,他忆及曾给保守派活动家玛丽·怀特豪斯送花,给威尔士工党议员利奥·艾布斯雪茄,觉得他们的愤怒很有趣。十二年后,他认为这场运动更严肃险恶,是政府越权的典型,强调相关内容讨论应是亲子间事务而非政府职责。 听证会期间,扎帕身着正装前往华盛顿,与约翰·丹佛、扭曲姐妹的迪·斯奈德共同作证反对音乐审查。扎帕在辩论中称该组织提案考虑不周且侵犯公民自由,成为令人难忘的场景。丹佛指出其歌曲《落基山高处》被误读为宣扬毒品实则赞美自然,斯奈德澄清《刀下》指外科手术而非蒂珀声称的施虐受虐。 虽未到场,哈尔福德后来表示该组织也曲解其歌词:《生吞活剥》被指描绘强迫口交,实为两厢情愿的同性施虐受虐——当时他保持沉默,直至1998年才公开出柜。威豹乐队上榜歌曲《野兽般交配》被劳利斯形容为对激情性爱的直白赞美——不隐晦但非淫秽。他原计划出席听证会,但唱片公司EMI认为不妥予以劝阻。"弗兰克、约翰和迪都出色代表了艺术家立场,虽然未能改变大局。" 尽管三人雄辩滔滔,美国唱片公司在听证会结束前便已让步:唱片业协会同意在"争议内容"专辑粘贴家长指导标签。这导致包括全美最大唱片销售商沃尔玛在内的零售商拒绝进货带标专辑。"当时强硬右派施压沃尔玛,他们别无选择,"哈尔福德指出,"所有唱片公司销量都受影响。" 劳利斯声称参议院听证会不仅威胁其事业更危及生命:"美国部分群体认为'没有这些人世界会更美好',我们开始收到死亡威胁。遭遇两次枪击——幸好不在演唱会期间,但某次演出时有人扔重玻璃罐击中我头部,导致头皮开裂。" 音乐人们用作品回应:犹大圣徒的《家长指引》与爱丽丝·库珀的《自由》均批判该组织,威豹现场专辑中劳利斯更将《更猛更快》献给"华盛顿太太团",怒吼"她们可以给我口X,生吞活剥!" 参议院听证会扩大了美国审查制度辩论,并引发对"冒犯性"音乐人的诉讼。旧金山朋克乐队死肯尼迪成员因1985年专辑内附H.R.吉格插画《阴茎景观》被起诉——某家长因未成年女儿购买该专辑而提告。1990年3月7日,主唱杰洛·比亚夫拉在奥普拉秀上与蒂珀辩论,指其作为"自由派民主党人"却支持助长基督教右翼势力的组织。 库珀与劳利斯均暗示蒂珀动机是为丈夫1987年竞选民主党总统提名铺路。阿尔·戈尔最终败选,后成为比尔·克林顿的副总统,在2000年大选中颇具争议地输给小布什。"正如麦卡锡利用红色恐慌夺权,这是通过指控音乐人向儿童卧室输送性变态与邪教内容来构建政治基础的企图。"劳利斯评论道。 说唱很快超越摇滚成为美国最受欢迎的青年音乐,帮派说唱歌词引发更强烈愤慨。1989年NWA与2 Live Crew引发巨大争议:前者因歌颂枪击洛杉矶警察的歌词,后者因专辑《尽情猥琐》的直白性内容。联邦法官首次裁定音乐录音构成淫秽后,圣经地带各州起诉销售该专辑及举办演出的商户。虽然联邦上诉法院后来推翻淫秽裁定,但争议已助两组艺人卖出数百万张专辑——尽管无数法律诉讼最终导致乐队解散。 "整件事既傲慢又愚蠢,"库珀评价,"家长警告标签注定适得其反,它们恰好成了孩子们最想买的专辑标志。"尽管该组织于1990年代中期正式解散,但其遗产仍通过美国专辑上的家长指导标签延续。在这个任何冒犯性内容皆可一键获取的网络时代,该委员会审查流行音乐的努力显得过时,但其运动仍在当今试图审查吉米·坎摩尔等喜剧演员的言论中产生回响。 "我们身处世界范围内的危险时期,"哈尔福德说,"我活得足够长久,目睹历史正在重演。" 爱丽丝·库珀专辑《爱丽丝·库珀的复仇》现已由earMUSIC发行。 常见问题解答 以下是关于1980年代美国参议院针对摇滚乐听证会的常见问题解答,采用自然对话风格呈现: 基础篇·通用问题 1. "被列为人民公敌"是怎么回事? 这个说法体现了许多1980年代摇滚和金属音乐人的处境——他们被美国参议院及"家长音乐资源中心"组织指控在歌词中植入有害内容,感觉被不公正地妖魔化。 2. 这场冲突涉及哪些方面?...