Il y a quinze ans, Karl Ove Knausgård s'exprimait lors d'une interview sur une radio norvégienne au sujet du succès de son œuvre autofictionnelle en six volumes, Mon combat. Il déclarait avoir eu l'impression d'avoir « vendu son âme au diable ». La série était devenue un phénomène en Norvège – un succès qui s'est ensuite répété dans le monde entier – mais elle avait aussi provoqué la colère de certains cercles en raison de sa description des amis et de la famille. L'œuvre était une réussite artistique, mais à un coût personnel, lui conférant aux yeux de l'auteur une qualité faustienne.

Cette expérience constitue le fondement du dernier roman de Knausgård, L'École de la nuit, le quatrième livre de sa série L'Étoile du matin. On y retrouve ses études de caractère signature et son attention méticuleuse portée aux détails du quotidien, le tout mêlé à une intrigue surnaturelle captivante impliquant une étoile mystérieuse dans le ciel et le retour des morts à la vie. Les premier et troisième volumes, L'Étoile du matin et Le Troisième Royaume, tournaient autour des mêmes personnages interconnectés, tandis que le second, Les Loups de l'éternité, faisait un saut dans les années 1980 pour raconter l'histoire d'un jeune Norvégien découvrant sa demi-sœur russe. Ce n'est que vers la fin de ses 800 pages qu'il établissait un lien avec les événements de L'Étoile du matin. L'École de la nuit effectue à nouveau un retour en arrière, cette fois à Londres en 1985, suivant un jeune Norvégien nommé Kristian Hadeland qui poursuit son rêve de devenir photographe célèbre. Kristian se montre prêt à tout sacrifier, y compris n'importe qui, pour réussir, faisant de son ascension et de sa chute une lecture fascinante et troublante.

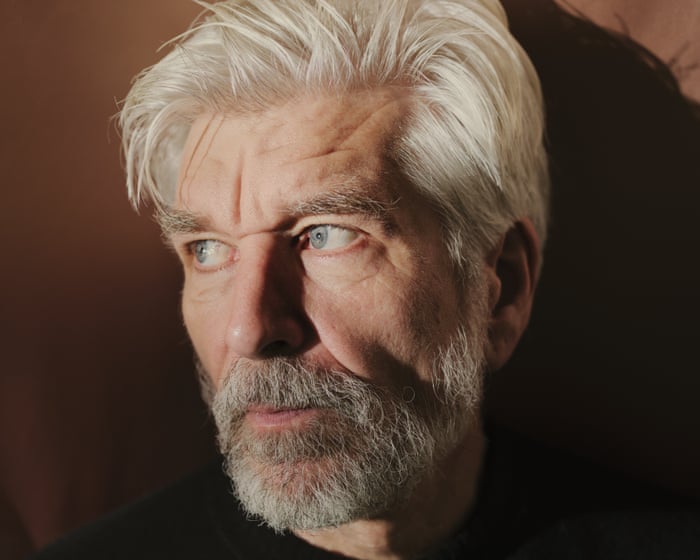

J'ai rencontré Knausgård par un beau jour d'automne à Deptford, dans le sud-est de Londres, avec l'eau clapotant contre le mur du quai en contrebas. Ce quartier occupe une place importante dans L'École de la nuit. Lorsque je lui ai demandé s'il avait toujours su qu'il écrirait un roman londonien après avoir emménagé dans la ville il y a près de dix ans, il a répondu : « Je pense que oui. Je n'y étais jamais dans les années 80, mais en grandissant, je lisais le NME et Sounds, et je n'écoutais presque que de la musique britannique – quelques groupes américains, mais c'était vraiment tout pour la Grande-Bretagne. Et puis il y avait le football. Tous les samedis, le football britannique. J'ai donc grandi en véritable anglophile. » Dans la vingtaine, il a passé quelques mois à vivre avec un ami norvégien à Norwich. « C'était comme l'endroit le moins branché de Grande-Bretagne », a-t-il dit en riant. « Mais pour moi, c'était quand même très cool. »

En 2018, Knausgård a quitté la Suède pour s'installer à Londres avec sa fiancée, aujourd'hui sa troisième épouse, qui avait été auparavant son éditrice. Ils ont un fils ensemble, et ses quatre enfants d'un précédent mariage partagent leur temps entre lui et son ex-femme. Il décrit la vie à Londres comme similaire à sa vie en Suède : « C'est la vie d'écrivain. Je suis à la maison à écrire, avec ma famille – mes enfants et ma femme. Mais il y a Londres à l'extérieur. » Quand il n'écrit pas, il aime parcourir les disques chez Rough Trade, assister à des concerts et regarder des matchs de football. « J'adore vraiment être ici », dit-il.

Knausgård a choisi Deptford comme domicile de Kristian en raison de son lien avec Christopher Marlowe, l'un des auteurs les plus éminents de la légende de Faust. Il a découvert Marlowe grâce à un essai de Borges qui décrivait « le blasphème, le meurtre, la façon dont il a été tué, l'impitoyabilité, la sauvagerie », et il a été immédiatement captivé. L'École de la nuit tire son nom d'un groupe d'écrivains et de scientifiques de la fin du XVIe siècle, dont Marlowe, George Chapman (le traducteur d'Homère) et Sir Walter Raleigh, qui étaient soupçonnés d'être athées. L'idée de l'École de la nuit comme un véritable groupe clandestin a été proposée par le spécialiste de Shakespeare Arthur Acheson au début du XXe siècle, bien que la vérité reste entourée de mystère. Cette approme convient parfaitement au roman de Knausgård, qui est rempli d'événements étranges et de personnages mystérieux dont les motivations ne sont pas claires.

Cependant, la version de Marlowe n'a pas été la première introduction de Knausgård à la légende de Faust. Celle-ci est venue du roman de Thomas Mann de 1947, Le Docteur Faustus, qui transpose l'histoire dans l'Allemagne wilhelmienne et plus tard nazie. Knausgård se souvient : « Je devais avoir 19 ou 20 ans, et je me souviens encore d'une des premières scènes où Zeitblom, le narrateur du livre, et Leverkühn sont avec le père de Leverkühn. Il leur montre des merveilles naturelles – des choses qui ne sont pas vivantes mais qui se comportent comme si elles l'étaient. Cette intersection entre la vie et la non-vie, avec l'art au milieu, m'est restée depuis. » Après notre conversation, j'ai recherché le passage et j'ai trouvé que son mélange de détails vivants et de réflexion philosophique était indéniablement knausgårdien.

Il mentionne qu'il ne fait pas vraiment de recherches. C'est plutôt rassurant, compte tenu d'un épisode où Kristian fait bouillir et tente à plusieurs reprises de dépecer un chat mort pour un projet photographique. Au lieu de cela, Knausgård écrit avec ce qui semble être une liberté remarquable. Il dit souvent qu'il découvre où va une histoire en l'écrivant, et cela a été vrai pour L'École de la nuit également. « Quand j'ai commencé à écrire, Kristian n'était qu'un type ordinaire, sans rien de désagréable en lui », explique-t-il. Ce n'est que lorsqu'il a écrit la section où Kristian rend visite à sa famille qu'il a réalisé que le personnage n'avait aucune empathie. « C'est toujours comme ça que je travaille », dit Knausgård. « J'écris simplement, et puis quelque chose se produit, et les conséquences suivent. »

Le roman prend la forme d'une longue lettre de suicide écrite par Kristian après sa chute d'une renommée artistique mondiale. Il est imprégné de mort et rempli de réflexions sur la nature fugace de la vie. Isolé dans une cabane sur une île norvégienne reculée, Kristian observe que « la mort était la règle, la vie l'exception ». Dans un train à Londres, il pense que dans cent ans, tous les occupants du wagon seront morts. Lors d'une visite chez lui à Noël, il compare les vies humaines à la neige qui tombe dehors :

> Les humains descendaient comme la neige à travers les âges. Nous étions des milliards, dansant de-ci de-là jusqu'à ce que notre vol s'arrête brusquement et que nous nous posions sur le sol. Que s'est-il passé ensuite ? Des milliards d'autres sont tombés, nous recouvrant. J'étais l'un de ces flocons de neige, tombant encore… et l'énorme tempête de neige des non-nés, attendant de descendre, étoufferait non seulement nous, mais chaque trace de nos vies, les rendant moins que dénuées de sens – rien, que dalle, nada. Elles deviendraient neige dans la neige, ténèbres dans les ténèbres. Et nous aussi.

Je demande à Knausgård s'il considère l'art comme un moyen de lutter contre cela, de laisser une marque contre les ténèbres. Après un long silence – il fait souvent une pause pour réfléchir avant de répondre – il dit : « Non, ce n'est pas du tout important. Il s'agit plus de perspective. Si vous faites un pas en arrière et voyez la vie de cette façon, tout est dénué de sens. Ensuite, vous faites un pas en avant, et elle est complètement pleine, débordante de sens. Je pense que c'est similaire à l'écriture d'un livre : vous vous immergez dans le moment présent, et cela devient incroyablement significatif. »

Cette perspicacité vient de sa propre expérience : d'énormes ambitions et croyances, complètement anéanties, puis se relever et réessayer. Cela reflète les méthodes que Knausgård utilise – un mélange unique d'épique, avec des romans multi-volumes souvent de plus de 500 pages, et d'intime, remplis de détails du quotidien. Le texte couvre des sujets comme changer les couches, faire du café, se saouler, s'embrasser et la texture parfaite des cornflakes. Il souligne une différence entre Knausgård et son personnage Kristian, qui se moque un jour de sa mère en disant : « Je n'arrive pas à croire que tu parles vraiment de la météo. » Elle se défend et défend l'approche de Knausgård en répondant : « La vie est dans le quotidien, Kristian. »

Dans les premières parties du roman, la vie quotidienne de Kristian est surtout faite d'échecs. L'École de la nuit dépeint efficacement le défi de trouver sa voie créative – ce sentiment de ne pas être à la hauteur artistiquement tout en conservant la foi pour persévérer. Ce thème est quelque chose que Knausgård a exploré en profondeur dans Il faut bien que tombe la pluie, le cinquième volume de Mon combat, qui raconte son temps en tant qu'étudiant en création littéraire à Bergen. « Oui », dit-il, « c'est essentiellement tiré directement de mon expérience en essayant de devenir écrivain. Toutes ces grandes ambitions et cette croyance qui est complètement brisée, et puis », rit-il, « tu te relèves et tu réessaies. »

Knausgård a grandi sur l'île de Tromøy dans le sud de la Norvège jusqu'à l'âge de 13 ans, lorsque sa famille a déménagé à Kristiansand. Sa mère était infirmière et son père instituteur. Sa relation difficile avec son père, qui est ensuite devenu alcoolique et presque un reclus, est décrite de manière vivante et douloureuse dans Mon combat. Initialement, Knausgård est allé à l'université de Bergen avec l'aspiration d'être poète, mais comme décrit dans Il faut bien que tombe la pluie, il était très mauvais. « Tu ne comprends rien à toi-même et tu n'as aucune idée de ce que tu fais », lui a dit un camarade de classe. De même, le travail précoce de Kristian est rejeté à plusieurs reprises par sa sœur, son ami artiste Hans et un tuteur à son école d'art.

Réfléchissant à cette phase d'apprentissage, Knausgård note à quel point c'est douloureux parce qu'on ne sait pas si les choses s'amélioreront un jour. « Il y a tellement de choses que tu ne sais pas à cet âge quand tu veux poursuivre quelque chose, et la seule façon d'apprendre est par l'expérience. Tu ne réalises pas que l'échec est nécessaire, même si ça fait mal, mais c'est le seul chemin. Pourtant, tu ne sais jamais si tu vas continuer à échouer – il n'y a aucune garantie. »

À certains égards, Kristian a permis à Knausgård d'explorer une version plus sombre de lui-même. Lorsque le premier volume de Mon combat a été publié en 2009, détaillant le déclin du père et de la grand-mère de Knausgård, la famille de son père a menacé d'engager des poursuites judiciaires. D'autres ont également contesté leurs portraits, conduisant Knausgård à ajuster son approche dans les volumes suivants. En revanche, Kristian ne tient guère compte des sentiments des autres ou de l'éthique de ses choix artistiques.

Knausgård admet qu'en écrivant Mon combat, il savait « que je faisais quelque chose que je ne devrais probablement pas faire ». Alors, comment a-t-il décidé où tracer la limite ? « Ma propre règle était que si c'était trop physiquement douloureux, je n'y allais pas. » Interrogé sur la présence de douleur physique, il a répondu : « Oui, c'était dans mon corps. Mais quand j'écrivais en tant que Kristian, lui, il s'en fiche. Cette liberté qu'il trouve à la fin est, pour moi, l'histoire de Faust. »

Dans les remerciements du livre, Knausgård écrit à propos de sa famille : « Sans leur lumière, je n'aurais jamais pu supporter les ténèbres de ce roman. » Était-ce difficile de passer autant de temps dans l'état d'esprit de Kristian ? « Ce n'était pas agréable parce que je ne l'ai pas trouvé en dehors de moi – je l'ai tiré de l'intérieur. Je ne lui ressemble pas, mais j'ai amplifié certaines parties de moi-même en lui. Ce n'était pas du tout amusant, mais c'était intéressant. »

L'École de la nuit est le 21e livre de Knausgård. Il parle très pratiquement de sa productivité, quelque chose qu'il partage clairement avec Kristian. « Il ne faut pas que ce soit beaucoup d'heures, mais si vous écrivez tous les jours, cinq jours par semaine, vous pouvez terminer un roman en un an. » Son 22e livre, le volume cinq de la série L'Étoile du matin, s'intitule Arendal et a été publié en Norvège l'automne dernier. Quand je suggère que la série L'Étoile du matin pourrait continuer indéfiniment, il est d'accord : « Je pourrais continuer à l'étendre pour le reste de ma vie, vraiment. » Mais immédiatement après avoir dit cela, il précise d'un ton déterminé que le volume sept, qu'il s'apprête à commencer à écrire, « sera le dernier. Je veux travailler sur d'autres choses. »

Cela ne signifie pas que son enthousiasme pour la série s'est estompé. Juste la veille, m'a-t-il dit, il a apporté les dernières corrections au manuscrit du volume six, J'étais mort depuis longtemps, qui doit arriver dans les librairies norvégiennes dans quelques semaines. Il revient sur Syvert et Alevtina des Loups de l'éternité, et il dit en riant que son point culminant implique « de véritables éclaboussures de sang et une action du genre tronçonneuse. C'est le livre le plus fou que j'aie jamais écrit. » L'École de la nuit, traduit par Martin Aitken, est publié par Harvill (25 £). Pour soutenir le Guardian, vous pouvez acheter un exemplaire sur guardianbookshop.com. Des frais de livraison peuvent s'appliquer.

Questions Fréquemment Posées

Bien sûr Voici une liste de FAQ sur les réflexions de Karl Ove Knausgård concernant son travail, son ambition et ses conséquences, rédigées dans un ton naturel et accessible.

Questions Générales Débutant

1. De quoi parle Mon combat de Karl Ove Knausgård ?

C'est un roman autobiographique en six volumes où Knausgård écrit avec une honnêteté extrême sur sa propre vie, y compris ses relations avec sa famille, ses pensées intimes et ses expériences quotidiennes.

2. Que veut-il dire par « franchir une ligne » ?

Il fait référence au fait d'écrire sur des personnes réelles de sa vie d'une manière profondément personnelle et souvent peu flatteuse sans leur consentement pleinement éclairé. Il sav