Dans la nuit du 2 novembre 1975, Pier Paolo Pasolini fut assassiné. Son corps sauvagement battu fut découvert le lendemain matin sur un terrain vague d'Ostie, près de Rome, si défiguré que son visage célèbre en était à peine reconnaissable. Le principal intellectuel, artiste, provocateur, voix morale de l'Italie, et homme ouvertement homosexuel, était mort à 53 ans, son dernier film controversé étant encore en cours de montage. Les journaux du lendemain titrèrent "Assassinato Pasolini", aux côtés de photos de l'adolescent de 17 ans accusé de son meurtre. Étant donné l'attraction connue de Pasolini pour les prostitués masculins de la classe ouvrière, l'hypothèse immédiate fut qu'une rencontre fortuite avait tourné au drame.

Certaines morts sont si symboliques qu'elles en viennent à définir une personne, déformant la perception de toute sa vie. Dans cette vision réductrice, Virginia Woolf marche éternellement vers la rivière Ouse où elle se noya. De même, l'œuvre entière de Pasolini est souvent interprétée à travers le prisme de son meurtre par un jeune travailleur du sexe, vu comme l'aboutissement final et inévitable de son mode de vie risqué.

Mais si c'était le but ? Et si son assassinat avait été délibérément mis en scène pour donner l'impression qu'il avait provoqué sa propre perte — un châtiment mérité, aux yeux des conservateurs, pour la déviance perçue qui marquait tant son art que sa vie ?

Et si c'était aussi une tentative de salir son héritage et d'étouffer les avertissements urgents qu'il avait proférés durant ses dernières années ? Dans un célèbre essai publié un an avant sa mort dans le principal journal italien, Il Corriere della Sera, Pasolini affirma à plusieurs reprises : "Io so" ("Je sais"). Ce qu'il savait — et refusait de taire — était la vraie nature du pouvoir et de la corruption durant les violentes années 1970 en Italie, les soi-disant "Années de plomb", marquées par des assassinats et des attentats terroristes venant de l'extrême gauche comme de l'extrême droite. Il comprenait que le fascisme n'avait pas pris fin mais évoluait, refaisant surface sous une nouvelle forme pour dominer une société anesthésiée par les tentations superficielles du consumérisme. Pasolini avait-il tort dans ses prédictions ? Je crois que nous connaissons tous la réponse.

Pasolini naquit à Bologne en 1922, l'année de l'accession au pouvoir de Mussolini, dans une famille militaire. Il passa des années formatrices dans la ville natale de sa mère, Casarsa, dans la région rurale du Frioul, après l'arrestation de son père pour dettes de jeu. Le fossé entre ses parents s'accentua durant la Seconde Guerre mondiale. Sa mère, Susanna, était une institutrice qui chérissait la littérature et l'art, tandis que son père, Carlo Alberto, était un officier de l'armée et fasciste convaincu qui passa une grande partie de la guerre dans un camp de prisonniers britannique au Kenya.

Pasolini étudia la littérature à l'Université de Bologne mais se réfugia dans le Frioul avec sa mère et son jeune frère, Guido, lorsque les bombardements rendirent la ville dangereuse. Il fut captivé par la beauté de la région et son dialecte pur et ancien — sa langue maternelle, parlée par les paysans et largement absente de la littérature. En 1942, il publia son premier recueil de poèmes, *Poesie a Casarsa*, écrit dans ce dialecte. Mais alors que les combats s'intensifièrent après l'armistice italien, même le Frioul devint dangereux. Guido rejoignit la résistance et fut exécuté par un groupe partisan rival — une tragédie qui rapprocha encore plus Pasolini et sa mère.

Une partie de l'attrait du Frioul était érotique. C'est ici que Pasolini découvrit son attirance pour les garçons paysans et des rues — souvent grêlés, homophobes et impliqués dans la petite délinquance — qui devinrent centraux dans sa vie et son œuvre. Cela l'amena rapidement en conflit avec l'autorité. À la fin des années 1940, il fut accusé de corruption de mineurs pour une prétendue relation sexuelle avec trois adolescents. Bien qu'il fut par la suite blanchi, le scandale le contraignit, lui et Susanna, à déménager une fois de plus, cette fois pour Rome.

Ils arrivèrent dans une ville encore secouée par l'après-guerre — la Rome du *Voleur de bicyclette*, un lieu en ruines, ses bidonvilles peuplés d'une nouvelle classe ouvrière urbaine ayant fui la pauvreté du Sud rural. Pasolini trouva un travail comme enseignant et se plongea dans l'apprentissage d'un autre langage caché : le *romanaccio*, le dialecte des rues parlé par les jeunes hommes indisciplinés qu'il fréquentait. Il les appela *ragazzi di vita* dans son roman de 1955, qui établit sa réputation — "les garçons de la vie". C'étaient des arnaqueurs grêlés et de petits voleurs, aux hanches étroites et amoraux, souvent homophobes, et presque toujours hétérosexuels. C'étaient ces garçons qu'il plaça au centre de ses livres, de ses films, de sa poésie et de sa vie.

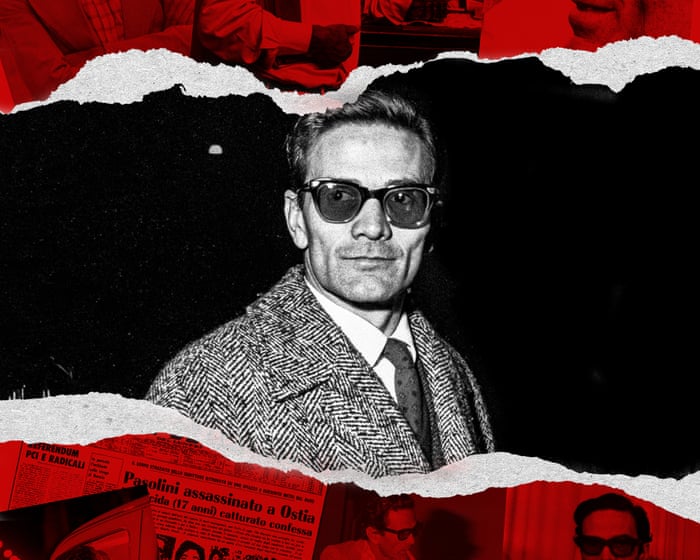

Sur les photos de cette époque, on voit Pasolini — une silhouette menue et élancée aux jambes arquées, un imperméable sur son costume sur mesure, les cheveux noirs plaqués en arrière depuis un visage intense aux pommettes saillantes. C'était un observateur, un artiste acharné et un footballeur passionné. Il se rendit à Cinecittà, le célèbre studio de cinéma romain, où il travailla comme scénariste. Il assista Fellini sur *Les Nuits de Cabiria*, puis vola de ses propres ailes, écrivant et réalisant *Accattone* en 1961. Le film était un portrait néoréaliste d'un proxénète — joué par un véritable gamin des rues, Franco Citti — et de sa vie sombre dans un bidonville romain.

Un artiste moins doué serait peut-être resté des années fidèle à ce style, mais Pasolini montra rapidement la profondeur et l'originalité remarquables de son talent. Il réalisa des films ouvertement politiques comme *Porcherie* et *Théorème*, nourris par son mépris pour la bourgeoisie satisfaite d'elle-même. Il raconta l'histoire du Christ dans *L'Évangile selon saint Matthieu* et se tourna aussi vers les récits classiques, créant des adaptations crues et viscérales d'*Œdipe roi* et de *Médée* (avec Maria Callas), ainsi que des *Contes de Canterbury* de Chaucer, du *Décaméron* de Boccace et des *Mille et Une Nuits* dans sa *Trilogie de la vie*.

Il n'y a rien d'autre au cinéma qui ressemble à ces films — grivois mais poétiques, visuellement sublimes et profondément engagés dans les idées. Beaucoup d'entre eux mettaient en scène le grand amour et compagnon de longue date de Pasolini, Ninetto Davoli, un innocent dégingandé de Calabre au sourire large et contagieux. L'habitude de Pasolini de choisir des acteurs non professionnels donnait à ses films un réalisme étrange et instable — comme si une peinture de la Renaissance avait pris vie.

À la cinquantaine, il était internationalement célèbre et une cible constante de controverses. Il était considéré comme un candidat au prix Nobel de littérature, mais il avait aussi subi 33 procès pour des accusations fabriquées ou exagérées — obscénité publique, outrage à la religion, et, plus bizarrement, tentative de vol, prétendument avec un pistolet noir chargé d'une balle en or. Pasolini ne possédait même pas d'arme.

Son art n'était jamais dogmatique, mais toujours politique. Il avait rejoint le Parti communiste dans sa jeunesse et en fut rapidement exclu pour son homosexualité affichée. Il était critiqué aussi souvent par la gauche que par la droite, mais bien qu'étant une épine dans le pied de tout le monde, il resta aligné sur le communisme et la gauche radicale. Dans les années 1970, il se fit de plus en plus véhément sur les questions politiques, utilisant ses essais dans *Il Corriere* pour aborder l'industrialisation, la corruption, la violence, le sexe et l'avenir de l'Italie.

Dans son essai le plus célèbre, publié en novembre 1974 et connu en Italie sous le nom de *Io so* ("Je sais"), il affirmait connaître les noms des personnes impliquées dans "une série de coups d'État institués pour la préservation du pouvoir", y compris les attentats meurtriers de Milan et Brescia. Durant les Années de plomb, l'extrême droite employa une "stratégie de la tension" pour discréditer la gauche et pousser le pays vers l'autoritarisme. Pasolini croyait que parmi les responsables se trouvaient des figures au sein de l'État lui-même. Des personnalités responsables du gouvernement, des services secrets et de l'Église étaient impliquées. Il mentionna son roman en cours, *Pétrole*, où il prévoyait d'exposer ces corruptions. "Je crois qu'il est peu probable que mon roman en cours soit erroné ou déconnecté de la réalité, et que ses références à des personnes et des événements réels soient inexactes", ajouta-t-il.

Le dernier film est le plus sombre. Aucun film d'horreur depuis n'a égalé *Salò* (1975), et aucun film de torture graphique n'approche sa précision glaçante ou son profond outrage moral. Basé sur *Les 120 Journées de Sodome* de Sade et situé dans la campagne italienne à la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est une allégorie terrifiante sur le fascisme et l'obéissance, explorant les deux faces du totalitarisme. Comme l'écrit de Sade, il se concentre sur le pouvoir — qui le détient et qui en souffre — plutôt que sur le plaisir. Il reste un chef-d'œuvre apocalyptique qu'il est presque impossible de regarder ; comme l'a noté l'écrivain et critique Gary Indiana dans un essai louant son pouvoir durable de déranger, il est "hors des clous, proscrit".

Dans mon nouveau roman, *Le Livre d'argent*, j'ai centré l'histoire sur la réalisation de *Salò*. J'ai imaginé Pasolini au travail, portant un pull Missoni moulant et des lunettes noires, se déplaçant rapidement entre les scènes avec une caméra Arriflex sur l'épaule, supervisant la création de fausses matières fécales à partir de biscuits écrasés et de chocolat pour la scène infâme impliquant des excréments. Contrairement à Fellini, il n'intimidait pas ses collaborateurs. Il était respecté et admiré, mais aussi isolé et seul. Son habitude nocturne de chercher des rencontres — explorée dans son poème "Solitude" — le faisait se demander si ce n'était pas une autre façon d'être par lui-même.

Pasolini avait pressenti ce qui allait arriver. Comme les artistes les plus exceptionnels, il possédait une sorte de seconde vue.

Ninetto s'était marié deux ans auparavant, et cette perte plongea Pasolini dans un profond désespoir, qui s'infiltra dans le film. Il avait publiquement renié sa joyeuse *Trilogie de la vie*. Désormais, pour lui, le sexe représentait la mort et la souffrance. L'utopie semblait impossible. Pourtant, lorsqu'on lui demanda à qui *Salò* était destiné, il répondit sérieusement : à tout le monde. Il croyait encore que l'art pouvait jeter un contre-sort et secouer les gens pour les réveiller. Il n'avait pas abandonné l'espoir.

Une théorie concernant la mort de Pasolini est qu'il fut attiré à Ostia pour récupérer des bobines volées de *Salò*. J'ai intégré cette idée dans mon roman mais ai choisi de ne pas dépeindre directement son meurtre, au cours duquel il fut sauvagement battu, l'aine écrasée, l'oreille presque coupée, puis renversé par sa propre Alfa Romeo argentée, ce qui provoqua la rupture de son cœur. Le jeune homme condamné pour son meurtre n'avait que quelques petites taches de sang sur lui et aucune blessure, malgré avoir prétendument battu quelqu'un à mort. Une autre phrase de *Io so* laisse entendre ce qui s'est probablement passé : "Je connais les noms des individus obscurs et puissants derrière les jeunes gens tragiques qui ont commis des actes fascistes suicidaires ou les criminels de droit commun, Siciliens et autres, engagés comme tueurs et assassins."

Pasolini voyait ce qui arrivait. Comme les artistes les plus rares, il avait le don de double vue, ce qui est une autre façon de dire qu'il était attentif. Il observait, écoutait et comprenait comment lire les signes. Durant son dernier après-midi, il fut interviewé par hasard par La Stampa. Quelques jours après sa mort, ses derniers mots enregistrés parurent dans une édition épuisée — une prophétie d'outre-tombe.

Il parla de la façon dont la vie ordinaire était déformée par l'envie de posséder, parce que la société enseigne que "vouloir quelque chose est une vertu". Cette obsession touchait chaque partie de la vie, dit-il, les pauvres utilisant des pieds-de-biche pour prendre ce qu'ils voulaient, tandis que les riches se tournaient vers la bourse. Réfléchissant à ses voyages nocturnes dans les bas-fonds de Rome, il décrivit descendre en enfer et en revenir avec la vérité.

Lorsque le journaliste demanda quelle était cette vérité, Pasolini répondit : la preuve d'"une éducation partagée, obligatoire et erronée qui nous pousse à tout posséder à n'importe quel prix". Il voyait tout le monde comme des victimes dans ce système — pensant sans doute à son film *Salò*, où victimes et bourreaux sont piégés dans une danse horrifiante. Et il voyait aussi tout le monde comme coupable, car ils ignoraient volontairement les conséquences dans leur quête de profit personnel. Il souligna qu'il ne s'agissait pas de blâmer des individus ou d'étiqueter les gens bons ou mauvais. C'était un système total, bien que, contrairement à *Salò*, il y ait une issue — une chance de se libérer de son étreinte sinistre et séduisante.

Comme toujours, son langage était plus poétique que politique, riche en métaphores et en avertissements étranges. "Je descends en enfer et je découvre des choses qui ne perturbent pas la paix des autres", dit-il. "Mais attention. L'enfer monte vers vous tous." Vers la fin de la conversation, il sembla s'impatienter des tentatives de l'interviewer pour cerner ses opinions. "Tout le monde sait que je paie mes expériences de première main", remarqua-t-il. "Mais il y a aussi mes livres et mes films. Peut-être que j'ai tort, mais je ne cesse de dire que nous sommes tous en danger."

Le journaliste demanda comment Pasolini lui-même pouvait éviter ce danger. La nuit tombait et la pièce n'avait pas de lumière. Pasolini dit qu'il y réfléchirait pendant la nuit et répondrait le matin. Mais au matin, il était mort.

Je crois que Pasolini avait raison, et je suis convaincu que ses avertissements persistants conduisirent à son assassinat. Il a pressenti l'avenir que nous habitons maintenant bien avant tout le monde. Il a vu le capitalisme se corroder en fascisme, ou le fascisme s'infiltrer et s'emparer du capitalisme — comment quelque chose qui semblait bénin corromprait et détruirait les anciens modes de vie. Il savait que la complaisance et la complicité étaient mortelles. Il a mis en garde contre les dégâts écologiques de l'industrialisation. Il a prédit comment la télévision remodelerait la politique, bien qu'il soit mort avant l'ascension de Silvio Berlusconi. Je doute que l'ascension de Trump, un politicien façonné à l'image de Berlusconi, l'aurait surpris.

Il n'était pas parfait. Il était nostalgique d'une Italie rurale et paysanne et volontairement aveugle aux inconvénients de cet idéal.