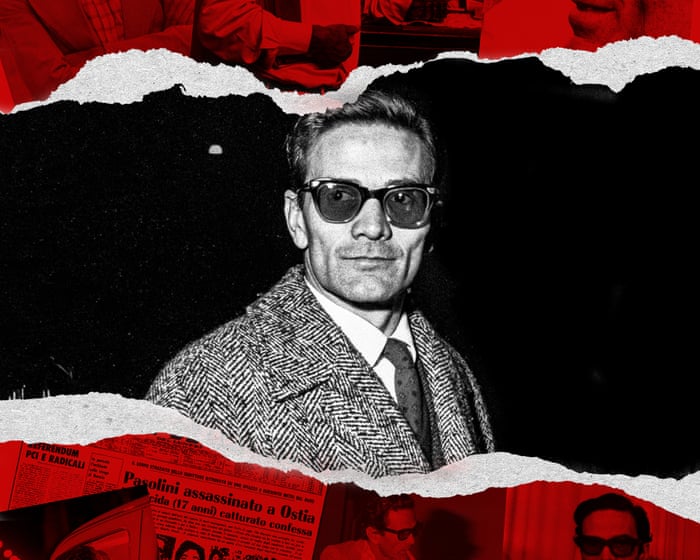

1975年11月2日深夜,皮埃尔·保罗·帕索里尼遇害。次日清晨,人们在罗马近郊奥斯提亚的荒地上发现他布满伤痕的遗体——那张闻名遐迩的面容被毁损得难以辨认。这位意大利知识界的旗帜、艺术家、挑衅者、道德代言人、公开的同性恋者,在五十三岁戛然而止的生命里,尚在剪辑自己最具争议的最后一部电影。翌日报纸头版刊登着被控杀人的十七岁少年照片,标题宣告:“帕索里尼遇刺”。鉴于帕索里尼素来倾心工人阶级男妓的声名,舆论当即断定这是一场露水情缘酿成的惨剧。

某些死亡因其象征意义过于强烈,终将定义逝者的一生,扭曲后人对其生命轨迹的认知。在这种简化的叙事中,弗吉尼亚·伍尔夫永远行走在溺亡她的乌斯河畔;而帕索里尼的毕生创作,也常被置于遭年轻性工作者谋杀的滤镜下解读,视作其危险生活方式的必然终局。

但若这一切本是精心设计的局?若这场谋杀被刻意布置成自取灭亡的模样——在保守派眼中,正是对其艺术与生活中所谓“离经叛道”的恰当惩戒?

若这更是抹黑其精神遗产、湮灭他晚年疾呼的阴谋?在逝世前一年发表于《晚邮报》的著名文章中,帕索里尼反复强调“我知道”。他所知晓并拒绝沉默的,是意大利“铅色年代”中权力与腐败的真相——这个充斥着极左极右暗杀与恐袭的暴力时期,法西斯主义并未终结,而是改头换面,重新主宰被消费主义浅薄诱惑麻醉的社会。帕索里尼的预言有误吗?答案早已不言自明。

1922年墨索里尼掌权之年,帕索里尼生于博洛尼亚的军人家庭。父亲因赌债入狱后,他在母亲故乡弗留利乡间的卡萨尔萨度过 formative years。二战期间父母分歧加剧:母亲苏珊娜是珍视文学艺术的教师,父亲卡洛·阿尔贝托则是顽固的法西斯军官,大半战争岁月在肯尼亚的英军战俘营度过。

帕索里尼本在博洛尼亚大学研习文学,因空袭避居弗留利与母亲弟弟同行。这片土地的淳朴之美与古老方言令他沉醉——这种农民使用的母语几乎从未进入文学殿堂。1942年他以当地方言出版首部诗集《卡萨尔萨诗抄》。然而随着意大利停战后战事升级,连弗留利也危机四伏。弟弟圭多加入抵抗组织遭对立游击队处决,这场悲剧让帕索里尼与母亲更加相依为命。

弗留利的诱惑亦关乎情欲。正是在这里,帕索里尼发现自己被农家少年与街头小子吸引——这些常带痘疤、恐同且涉足轻微犯罪的少年,将成为他生活与创作的核心。这很快使他与当局冲突。1940年代末,他因涉嫌与三名少年发生关系被控腐蚀未成年人。虽最终无罪开释,丑闻仍迫使他与苏珊娜再度迁徙,此番目的地是罗马。

他们抵达的是一座尚未走出战争创伤的城市——《偷自行车的人》里的罗马,满目疮痍的贫民窟挤满从南方贫困农村逃来的新城市无产阶级。帕索里尼觅得教职,潜心学习另一种隐秘语言:罗马方言,那些他结交的桀骜青年使用的街头俚语。在1955年奠定文坛声誉的小说《生命之子》中,他称这些少年为“生活的男孩”——他们是面带痘疤的骗徒与小偷,窄臀薄唇,道德模糊,时常恐同却始终直率。这些少年成为他书籍、电影、诗歌与生活的中心。

旧照中的帕索里尼身形清瘦,罗圈腿上裹着定制西装与防水外套,乌发后梳露出棱角分明的面容。他是观察者,是执着的艺术家,亦是狂热的足球手。他闯入罗马著名的电影城担任编剧,曾为费里尼的《卡比利亚之夜》助笔,1961年独立编导《乞丐》,以新现实主义手法刻画罗马贫民窟皮条的悲惨生活,主角由街头少年弗兰科·奇蒂本色出演。

若换作才情稍逊的艺术家,或会固守此风格多年,但帕索里尼迅速展现出惊人的思想深度与原创性。他拍摄《猪圈》《定理》等政治宣言式电影,倾泻对自满中产阶级的蔑视;在《马太福音》重述基督故事,又将《俄狄浦斯王》《美狄亚》(由玛丽亚·卡拉斯主演)等古典悲剧淬炼成血肉淋漓的影像,更在《生命三部曲》中解构《坎特伯雷故事》《十日谈》与《一千零一夜》。

影史再无如此独特的作品——既粗鄙又诗意,视觉壮丽且思想深邃。多数影片都有他毕生挚爱尼内托·达沃利的身影,这位来自卡拉布里亚的纯真少年总带着感染众人的灿烂笑容。帕索里尼起用素人演员的习惯赋予影片一种摇曳的真实感,恍若文艺复兴画作骤然复苏。

年届五十时,他已是国际名人与争议焦点,既是诺贝尔文学奖热门人选,又历经33次诬告审讯——从妨害风化、亵渎宗教到最荒诞的持金弹手枪抢劫(他根本不曾持枪)。他的艺术从不教条但永远政治:青年时代加入意共因公开同性恋身份被迅速开除,左右两派皆对他口诛笔伐,但这根“各方肉中刺”始终与共产主义及激进左派为盟。1970年代他越发直刺时弊,在《晚邮报》专栏中挥击工业化、腐败、暴力、性态与意大利未来。

在1974年11月发表的名篇《我知道》中,他宣称知晓那些策划“为维系权力而策动系列政变”的参与者姓名,包括米兰与布雷西亚致命爆炸案元凶。“铅色年代”里,极右翼实施“紧张战略”抹黑左翼,推动国家走向威权。帕索里尼坚信责任人包括体制内要员——政府、特勤部门与教会高层。他提及正在创作的小说《石油》,计划在其中揭露这些黑幕。

最后一部电影最为阴森。1975年的《索多玛120天》至今仍是恐怖片无法逾越的巅峰,没有哪部酷刑电影能企及其冰冷的精确与深刻的道德愤怒。改编自萨德侯爵原作,将背景置于二战末期的意大利乡间,这部关于法西斯与服从的恐怖寓言,深入探索极权主义的双重面相。如萨德笔法,它关注权力——谁掌握它,谁受其折磨——而非欢愉。这仍是部几乎无法观看的启示录杰作,正如作家盖瑞·印第安纳所言,它“越界、禁忌”。

在我的新作《银书》中,我以《索多玛》的拍摄为核心情节。想象帕索里尼身着紧身米索尼毛衣与墨镜,肩扛阿莱摄影机在片场疾行,监督用碎饼干与巧克力制作假粪便的场面。他不似费里尼那般威慑合作者,备受尊敬却始终疏离孤独。每夜寻觅邂逅的习惯(他在诗作《孤独》中深探此境)让他怀疑这是否只是独处的另一种方式。

帕索里尼预见了未来。如最卓越的艺术家,他拥有某种天眼。

尼内托两年前成婚,这场失去将帕索里尼推入深淵,绝望渗入电影。他公开否定了早先欢愉的《生命三部曲》,此刻于他,性即死亡与苦难,乌托邦再无可能。然被问及《索多玛》为谁而拍时,他郑重答曰:为所有人。他仍相信艺术能施反咒,惊醒世人。他未曾放弃希望。

关于帕索里尼之死有种推测:他受骗前往奥斯提亚取回被盗的《索多玛》胶片。我将此构想纳入小说,但选择不直接描绘谋杀现场——他被残酷殴打,下体碾碎,耳朵几被割断,最终被自己的银色阿尔法·罗密欧反复碾压致心脏破裂。定罪的少年身上仅沾零星血迹且毫发无伤,尽管声称徒手殴毙他人。《我知道》中的另一线索暗示真相:“我知晓那些幕后黑影的名字——那些操纵实施自杀式法西斯暴行的悲剧青年,或雇佣西西里及其他地区罪犯充当杀手的主谋。”

帕索里尼预见了未来。如稀世艺术家,他拥有天眼——这亦是专注的另一种表述。他观察、倾听、解读征兆。生命最后那个下午,他恰接受《新闻报》采访。逝后数日,最后遗言出现在售罄的版面,成为来自坟墓的预言。

他谈及对占有的渴求如何扭曲日常生活,因社会灌输“渴望即美德”。这种执念渗透每个角落,穷人以撬棍夺取所需,富人则转向股市。回望每夜潜入罗马暗界的经历,他形容自己“坠入地狱携真相而归”。

当记者追问真相为何,帕索里尼答:“这证明我们受着共同、强制且谬误的教化,驱使我们不惜代价占有万物。”他视所有人为体制受害者——无疑想到《索多玛》中受害者与压迫者困于骇人共舞。他也视所有人有罪,因他们为私利甘愿忽视后果。他强调这不是归咎个人或判定善恶,而是个完整体系——但与《索多玛》不同,存在挣脱其阴险诱惑的出路。

如常,他的语言诗意胜于政治,充满隐喻与悚然警示:“我潜入地狱,揭露那些不扰他人安宁的真相。但小心,地狱正在向你们攀升。”访谈近尾声,他对记者试图框定其观点渐显不耐:“尽人皆知我亲历亲为换取经验。但还有我的书与电影。或许我错了,但我始终告诫:我们皆身处险境。”

记者问帕索里尼本人如何避险。暮色渐浓,室内未掌灯。帕索里尼说会彻夜思索,明晨作答。但黎明来临,他已告别人世。

我坚信帕索里尼是正确的,更确信他持续的警告招致杀身之祸。他早在众人之前预见我们栖身的这个未来:资本主义腐化为法西斯主义,或法西斯渗透掌控资本主义——看似良善之物如何腐蚀摧毁古老生活方式。他知晓顺从与共谋致命,警告工业化对生态的摧残,预言电视将重塑政治(他逝于贝卢斯科尼掌权之前)。我想,特朗普这个贝氏镜像政治家的崛起,不会令他意外。

他并非完人。他怀念乡村意式生活,对理想化的弊端故意视而不见;反对堕胎与大众教育,1968年竟支持法国警方镇压学生。他的诗歌时有沉溺,画作稍显薄弱。他付钱与少年发生关系,却也认真对待他们,倾听其声,提供工作与稳定支持。他是梦想家,是道德信念不可撼动的艺术家。他拒绝沉默。

死亡时机令《索多玛》看似最终宣言,但就在最后一夜晚餐时,他仍在讨论新片计划。尚有更多作品待完成——形式超乎想象,风格前所未见。他吃了牛排,走出门去。他饥饿着,你明白吗?他始终站在生命这边。

奥利维娅·莱恩的《银书》将于11月6日由哈米什·汉密尔顿出版。伦敦巴比肯艺术中心将于11月11日举办《索多玛》五十周年纪念放映。

常见问题解答

在皮埃尔·保罗·帕索里尼逝世五十年后,以下关于他对法西斯主义洞察持久现实意义的常见问题解答:

基础篇

1 帕索里尼是谁?

意大利著名作家、诗人、电影导演及知识分子,以其对社会、政治及消费文化崛起的尖锐批判而闻名的争议性天才人物。

2 帕索里尼如何离世?

1975年11月2日在罗马近郊海滩遭遇不明暴力事件。官方认定被年轻男妓谋杀,但多数人因其对权贵的直言批评相信实为政治暗杀。

3 帕索里尼如何论述法西斯主义?

指出墨索里尼时代的旧式法西斯正被植根于消费主义、大众传媒及传统文化与批判思维消亡的新式隐性法西斯取代。

4 为何其思想在当今更具现实意义?

消费文化主宰、电视与社交媒体塑造统一舆论、地方传统与语言式微等现象,正印证其预言的新法西斯主义特征。

进阶篇

5 帕索里尼所言新旧法西斯区别何在?

旧法西斯:通过暴力、审查及爱国符号强制服从

新法西斯:利用消费主义与大众传媒诱使人们自愿趋同,令其相信幸福源于购买相同物品、怀揣相同欲望

6 “萤火虫灭绝”隐喻何意?

以萤火虫因污染农药消失现象,喻指独特、反叛、真实的生活方式与人群,正被同质化消费社会的“污染”清除

7 新法西斯概念与当代社交媒体有何关联?

帕索里尼曾警告电视正在制造单一标准化的文化...