儿时我常如饥似渴地读书至双眼模糊。参加普通中学教育证书考试时,我像僧侣般专注,连续数小时不间断地学习。但近年来,我眼睁睁看着这种深度专注力逐渐消退,被无休止的刷手机取代。如今我的注意力持续时间就像被手指戳到的蛞蝓般急剧收缩。为乐趣而阅读不再像汲取养分,反倒更像健身锻炼。作为以写作为生的人,这既是职业风险也是个人悲哀。我渴望重获那种思维敏捷,阻止大脑僵化。

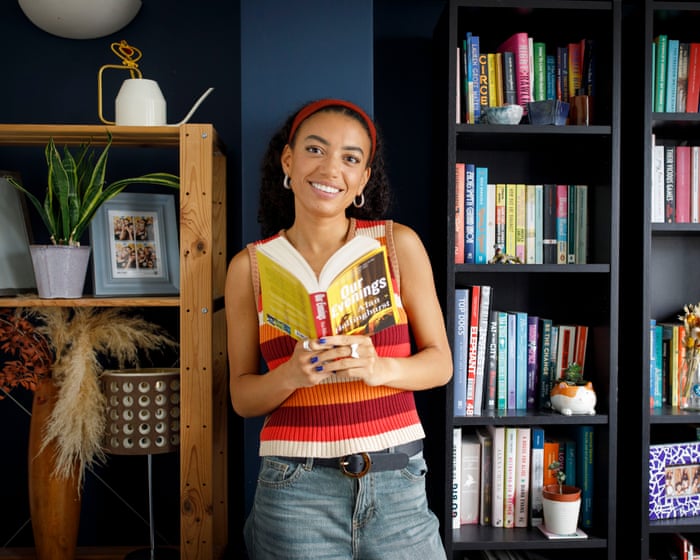

于是约一年前,我立下简单承诺:每当在书籍、文章或对话中遇到生词,就立即查阅记录。无需花哨装备,普通纸笔即可——讽刺的是我选择在手机上建立动态词库。每周花几分钟温习清单,帮助记忆词汇。

这份词表已延伸至近20页,这个微习惯悄然改变了我。其益处不在于炫耀生僻词汇(那只会惹人厌烦),而在于日常思维训练。每次查阅记录词汇时,都能感受到大脑如久未活动的肌肉在舒展。即便从未在谈话中使用"eidolon"(幻影)这类词,但关注、记录、复习的过程本身就在打破被动浅薄的注意力循环。

它同时成为某种日记,记录着我的阅读轨迹、思想火花与聆听对象。

不过坚持这个习惯并非易事。在地铁阅读时不得不中途停顿,掏出手机输入"millenarianism"(千禧年主义)的同时还要小心避开邻座手肘,这常使阅读速度变得令人沮丧(内置词典的电子阅读器则便捷得多)。每周复习渐长的词汇表时,总感觉像在准备词汇考试。

老实说,日常交流中仅会使用其中约5%的词汇。"incorrigible"(积习难改)和"lugubrious"(悲哀的)已被吸纳,但大多词汇仍如博物馆藏品——受赞赏被归档却鲜少启用。

但这个过程确实磨砺了思维。我发现自己越来越少依赖陈腐形容词,更多运用精准有力的词汇。找到恰如其分的词语时,就像完成拼图的最后一块,这种满足感无与伦比。

在这个电子设备无情吞噬注意力的时代,将手机转化为缓慢而审慎的思考工具堪称一种反抗。这个习惯让我重拾以为早已遗失的珍宝——经过多年懒散刷屏后,终于再次苏醒的思维跃动之欢欣。

常见问题解答

基于"用阅读习惯替代刷手机"主题的实用简明问答集

基础入门类

1 您提到的每日简单习惯具体指什么?

指每天固定投入15-20分钟阅读,最好在相同时段和场景进行,例如睡前或晨间咖啡时间。

2 如此微小的习惯为何能产生显著效果?

它通过建立持续积极的仪式,逐步取代无意识刷屏。短暂的时间投入易于坚持,随着阅读愉悦感自然超越刷屏冲动,累积效应便会显现。

3 刷手机后难以集中精神阅读怎么办?

这是普遍现象。建议将手机放在其他房间或开启免打扰模式。从节奏明快的短篇作品或故事集入手,有助于重建注意力。

4 阅读相较于刷屏的主要优势?

你会感到思绪更清明,身心更放松。阅读能提升专注力、缓解压力、拓展知识储备,并提供比被动刷屏更深层的满足感。

实践技巧类

5 每日阅读的最佳时段?

选择你通常无意识刷屏的时段。对多数人而言,睡前最为理想,同时还能改善睡眠质量。

6 如何选出真正吸引自己的书籍?

参照你喜爱的影视作品类型选择对应题材。若读不下去尽可放弃——重点是重拾阅读乐趣,而非强迫自己啃完不喜欢的作品。

7 若某天中断怎么办?

不必焦虑。习惯养成重在长期坚持而非完美记录,次日继续阅读即可。

8 必须读纸质书吗?电子书和有声书是否可行?

所有形式皆可。核心目标是沉浸于故事与思想。有声书适合通勤或家务时使用,电子书便捷高效,选择最适合你的载体即可。