Le chemin de fer de Pennsylvanie offrait une vision saisissante de l'Amérique en pleine tourmente durant l'été 1919. Claude McKay, qui travaillait comme serveur dans un wagon-restaurant, était si effrayé qu'il cachait un revolver sous sa veste blanche immaculée. Cette période troublée, connue sous le nom d'Été Rouge, vit une vague de violences raciales déferler sur la nation.

Dans tout le monde occidental, des centaines de milliers d'anciens combattants de la Première Guerre mondiale étaient rentrés chez eux et cherchaient du travail. Parmi eux se trouvaient des soldats noirs qui avaient combattu pour les Alliés, espérant que leur service leur vaudrait l'égalité des droits. Au lieu de cela, ils rencontrèrent une amère déception.

La concurrence pour les emplois et la main-d'œuvre révéla des préjugés profondément enracinés, déclenchant de vastes émeutes et lynchages à travers les États-Unis. D'avril à novembre 1919, des centaines de personnes – majoritairement des Afro-Américains – furent tuées, et des milliers d'autres blessées. McKay, un immigrant jamaïcain de 28 ans et poète en devenir, fut profondément marqué par cette brutalité. Il se souvint plus tard : « C'était la première fois que je me trouvais face à une haine aussi évidente et inflexible envers ma race, et mes sentiments dépassaient les mots. J'avais entendu parler des préjugés en Amérique, mais je n'avais jamais imaginé qu'ils puissent être d'une amertume aussi intense. »

Cette expença influença profondément son écriture. Au cœur des émeutes de l'Été Rouge, il composa le puissant sonnet « If We Must Die » (« Si nous devons mourir »). Publié en 1919 par le magazine de gauche The Liberator, fondé par Max et Crystal Eastman, le poème fut salué comme « la Marseillaise du Nègre américain ». Ses derniers vers, « Comme des hommes nous ferons face à la horde meurtrière et lâche / Acculés au mur, mourant, mais contre-attaquant ! », consolidèrent la réputation de McKay comme une voix littéraire. Après avoir été réimprimé dans d'importants journaux et magazines noirs, il fut célébré comme « un poète de son peuple ».

La publication de « If We Must Die » marqua le début d'une collaboration à vie avec les Eastman, qui non seulement éditaient, publiaient et promouvaient son travail, mais lui apportaient aussi un soutien financier. Cependant, le poème attira l'attention indésirable du ministère de la Justice, qui enquêtait sur le radicalisme afro-américain et jugea ces vers incendiaires.

Avant la fin de l'été, McKay quitta son emploi ferroviaire et commença à travailler dans une usine de Manhattan, où il rejoignit le syndicat révolutionnaire Industrial Workers of the World (IWW). Beaucoup pensent que la pression du ministère de la Justice le poussa à quitter les États-Unis en septembre 1919 pour le Royaume-Uni, bien que McKay ait plus tard invoqué un voyage financé par des admirateurs littéraires et un désir lifelong de visiter sa « véritable patrie culturelle » comme raisons de son départ.

En Angleterre, McKay constata que la réalité était loin de sa vision idéalisée de « l'Angleterre littéraire ». Il fut consterné de découvrir que la violence raciale avait traversé l'Atlantique. À l'automne 1919, des émeutes éclatèrent à Londres, Liverpool, Cardiff, Manchester et Hull, faisant cinq morts, des dizaines de blessés et au moins 250 arrestations. D'autres affrontements en 1920 et 1921 furent attisés par la concurrence pour les emplois et le logement, ainsi que par l'hostilité blanche envers les relations interraciales. Un rapport de police de Cardiff nota : « Il ne fait aucun doute que les agresseurs appartenaient à la race blanche. »

Selon l'historienne Jacqueline Jenkinson, les émeutes de 1919 au Royaume-Uni naquirent des suites de la guerre : « À une époque de stress, où la xénophobie était presque devenue un mode de vie après plus de quatre ans de propagande constante anti-allemande et anti-étrangère, ceux jugés "étrangers" en raison de leur peau sombre étaient perçus comme des cibles légitimes pour les griefs d'après-guerre. »

Les marins internationaux étaient attirés par les ports britanniques grâce au commerce impérial du charbon et d'autres marchandises. À la fin du XIXe siècle, l'auteur Stephen Bourne estime que la population non blanche du Royaume-Uni était d'au moins 10 000 personnes sur un total de 45 millions. Les plus grandes communautés se trouvaient dans les villes portuaires comme les Docklands de Londres, Cardiff, Hull et Liverpool. Leur présence était certainement remarquée. À Cardiff, juste avant la Première Guerre mondiale, un ancien capitaine de marine mena une longue campagne contre les marins nés à l'étranger dans son journal, le Maritime Review. Une caricature représentait John Bull – le symbole de l'Angleterre – suspendu au bord d'une falaise, avec un personnage aux cheveux sauvages et portant des boucles d'oreilles s'accrochant à ses chevilles. Bull disait : « Si je ne chasse pas ce type, je suis perdu. »

Pendant la guerre, ces communautés diverses s'étaient agrandies alors que les ports maritimes devenaient le foyer d'Africains, d'Antillais, d'Indiens, de Chinois, de Malaisiens et d'Arabes ayant servi sur des navires britanniques. Mais après la guerre, la concurrence pour les emplois mena à la discrimination – les syndicats interdirent aux marins non blancs de travailler sur les navires marchands britanniques – et des émeutes éclatèrent dans les docks. Ces troubles dégénérèrent en attaques contre les pensions de famille et les commerces appartenant à des résidents non blancs. La situation économique était grave : le coût des produits de première nécessité comme la nourriture et les vêtements avait triplé pendant la guerre. Pour ceux qui n'avaient pas de travail, les personnes non blanches devinrent des boucs émissaires faciles.

Certaines des pires violences eurent lieu à Liverpool, où les foules atteignirent 10 000 personnes, forçant plus de 700 personnes non blanches à chercher la protection de la police à Bridewell, la prison centrale. Après une série de bagarres entre marins de diverses nationalités, le journal local Globe rapporta qu'un jeune homme noir fut poussé à la mer et qu'une foule de dockers blancs « lui jeta des briques jusqu'à ce qu'il coule pour la dernière fois ». Le Liverpool Echo ajouta que la victime était Charles Wootton, un militaire de la Royal Navy. Un détective de police tenta de le sauver, mais alors qu'il descendait le long d'une corde de navire, une pierre lancée par la foule frappa Wootton à la tête, et il disparut sous l'eau. Personne ne fut arrêté.

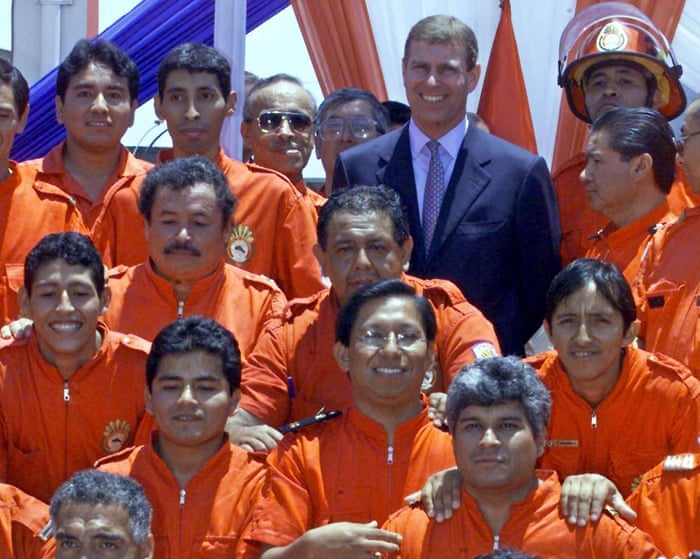

Un homme noir s'adressant à une foule dans le quartier de Tiger Bay à Cardiff pendant les émeutes raciales de 1919. Photographie : Domaine Public

McKay commença à penser que les conditions en Angleterre étaient aussi mauvaises qu'aux États-Unis. Ayant du mal à trouver un logement à Londres, il atterrit dans une « affreuse petite rue crasseuse près d'Angel ». Les pubs refusaient souvent de le servir, et il subissait régulièrement des insultes verbales et même des agressions physiques.

McKay cherchait une scène littéraire similaire à celle qu'il avait quittée à Harlem et finit par découvrir un club pour soldats non blancs dans le Drury Lane de Londres. Là, il rencontra « quelques Américains de couleur, des Indiens de l'Est et des Égyptiens » qui partagèrent des histoires de racisme dans l'armée britannique et dans les rues de Londres pendant l'Armistice. Il aimait assister aux matchs de boxe rustiques organisés à proximité et fit découvrir à ses nouveaux amis des publications américaines comme Crisis, the Messenger et the Negro World. Hubert Harrison, rédacteur en chef du Negro World et une connaissance de Harlem, demanda à McKay d'écrire une série d'articles sur la vie à Londres. McKay écrivit sur le club des soldats mais mit en colère sa intendante en décrivant son « attitude maternelle blanche condescendante envers ses protégés de couleur ».

Le Drury Lane étant désormais interdit, McKay chercha un autre sanctuaire. Frank Harris, le rédacteur en chef irlandais du Pearson’s Magazine, lui avait donné plusieurs lettres d'introduction, dont une pour George Bernard Shaw. Après une soirée mémorable chez Shaw à Adelphi Terrace, Shaw aida McKay à obtenir une carte de lecteur pour le British Museum. D'autres lettres le menèrent au Club Socialiste International (ISC) de Londres, où il rencontra d'autres intellectuels de gauche comme George Lansbury, rédacteur en chef du Daily Herald. McKay trouva l'ISC « plein d'excitation avec ses dogmatistes et doctrinaires d'idées de gauche radicales : socialistes, communistes, anarchistes, syndicalistes, partisans du "one-big-union" et syndicalistes ». C'est à cette époque qu'il rencontra Sylvia Pankhurst par hasard. Elle était la rédactrice en chef du Workers’ Dreadnought, une publication hebdomadaire majeure pour la gauche progressiste radicale, basée à Bow dans l'East End londonien. Pankhurst avait lancé le Dreadnought en mars 1914. Initialement appelé le Woman’s Dreadnought, le nom soulignait son passé de suffragette. Mais en juillet 1917, elle changea l'orientation du journal de huit pages, modifiant le titre pour correspondre à son contenu audacieux et radical. Distribué dans tout l'East End, il atteignait 20 000 lecteurs chaque semaine. Le Dreadnought mélangeait actualités, analyses mondiales, récits personnels de la vie ouvrière – qu'il s'agisse de soldats ou de dockers – et une touche de poésie. Il défendait les perspectives ouvrières et féministes à une époque où ces voix étaient rarement entendues. « Je voulais que le journal soit autant que possible écrit à partir de la vie », déclara un jour Pankhurst. « Pas des arguments secs, mais une image vivante de la réalité, passant toujours d'expériences humaines spécifiques à des principes plus larges. »

Sylvia Pankhurst connaissait déjà McKay. Elle était une amie proche des Eastman, fondateurs du Liberator à New York. En septembre 1919, un mois avant leur rencontre, elle republia plusieurs de ses poèmes – dont « If We Must Die » – dans le Dreadnought sous le titre « Un poète nègre », notant que McKay les avait écrits alors qu'il travaillait comme serveur dans un wagon-restaurant.

McKay décrivit Pankhurst comme « une petite femme simple, de la taille de la reine Victoria, avec une masse de longs cheveux bronzés indisciplinés… Ses yeux étaient ardents, presque fanatiques, mais avec une lueur vive et perspicace… Dans le mouvement ouvrier, elle défiait constamment les leaders complaisants et paresseux… Et partout où l'impérialisme opprimait les peuples autochtones, le journal de Pankhurst était là pour en rendre compte. »

Dans un éditorial du Dreadnought publié au plus fort des émeutes estivales le 7 juin 1919, intitulé « Poignarder les Nègres dans la zone des docks de Londres », Pankhurst posa « quelques questions à ceux qui ont chassé les Nègres ». Elle demanda : « Ne réalisez-vous pas que les capitalistes, surtout les capitalistes britanniques, ont saisi par la force des terres habitées par des peuples noirs et les gouvernent pour le profit… Votre temps ne serait-il pas mieux employé à améliorer les conditions pour vous-même et vos camarades travailleurs plutôt qu'à poignarder un homme noir ? »

Ses mots firent une forte impression sur McKay. À Londres, il s'impliqua dans la Fédération Socialiste des Travailleurs (Workers’ Socialist Federation - WSF) de Pankhurst, qui tenait des réunions et des collectes de fonds régulières. McKay nota que Pankhurst ne se contentait pas de parler de marxisme révolutionnaire – elle le vivait, travaillant et résidant aux côtés des travailleurs de l'East End. Il la qualifia d'« agitatrice et combattante habile » ayant le « charisme pour attirer les gens vers l'organisation ». Tous deux découvrirent qu'ils partageaient de nombreuses convictions. McKay était un partisan vocal des droits des femmes et du suffrage, un pacifiste et un agnostique. Malgré leurs différences – le jeune Jamaïcain au visage frais et la suffragette chevronnée – leur collaboration dura.

En avril 1920, Pankhurst offrit à McKay un poste à temps plein comme correspondant ouvrier du journal, lui fournissant le gîte et le couvert. Il accepta avec empressement. L'une de ses premières missions fut de rendre compte de la situation tendue dans les docks de Londres, où il interviewa des marins de diverses origines pour comprendre leurs griefs. Il couvrit des grèves et des réunions syndicales et fut également chargé de compiler des articles de publications étrangères, surtout celles critiques envers les politiques britanniques. Le projet impérial britannique était un axe central pour McKay. Dans son premier essai en une pour le journal, il affirma que les mouvements nationalistes, surtout parmi les peuples colonisés des territoires britanniques, les pousseraient vers le communisme. Il écrivit : « L'empire britannique est le plus grand obstacle au socialisme international, et toute région opprimée qui gagne son indépendance ferait avancer la cause du communisme mondial. »

McKay était incroyablement productif, publiant de nombreux essais, articles, critiques de livres et certains de ses poèmes les plus rebelles, souvent sous de faux noms. Il avait commencé à utiliser des pseudonymes aux États-Unis, inquiet que sa poésie radicale nuise à ses perspectives d'emploi. En Grande-Bretagne, il conserva cette pratique, d'autant plus que Scotland Yard surveillait les activités de la Fédération Socialiste des Travailleurs.

Grâce aux contributions de McKay, le Dreadnought offrait un point de vue noir à une époque où les médias grand public vilipendaient souvent les personnes de couleur. Après la Première Guerre mondiale, les journaux basés à Londres s'adressant à ces communautés, comme l'African Times and Orient Review, disparaissaient rapidement.

Le 6 avril 1920, les forces françaises répondirent à la violation du traité de Versailles par l'Allemagne en occupant des villes clés sur la rive est du Rhin. Environ 2 % des 250 000 soldats français en Rhénanie venaient d'Afrique de l'Ouest, mais la présence de soldats noirs dans une nation européenne blanche fut accueillie avec dégoût par certains. Pendant l'occupation, des soldats marocains français – ainsi qu'un important contingent sénégalais – tirèrent sur une foule allemande protestant contre leur présence à Francfort, tuant plusieurs civils. Le Daily Herald fut le seul journal anglais à souligner la race de ces troupes, publiant un titre en une le 9 avril : « Francfort baigne dans le sang : les troupes noires françaises utilisent des mitrailleuses contre des civils. »

Le lendemain, le Herald présenta une série d'articles en une du journaliste E.D. Morel, cadrant le conflit en termes raciaux. Sous le titre « Le Fléau noir en Europe : l'horreur sexuelle libérée par la France sur le Rhin », Morel accusa les troupes noires, qu'il qualifia de « barbares africains primitifs », de terroriser les campagnes et de commettre des viols. Il affirma également que la syphilis était rampante là où elles étaient stationnées, blâmant leur « bestialité à peine contenable ».

Ces rapports provoquèrent une indignation mondiale, avec des protestations à Londres et en Suède exigeant que la France retire ses soldats « sauvages ». Aux États-Unis, la colère devint si intense que le président Woodrow Wilson ordonna une enquête en juin 1920. Un rapport ultérieur du diplomate E.L. Dresel conclut que la plupart des histoires de « terreur noire » sur le Rhin étaient fausses et loua la discipline des troupes sénégalaises. Morel admit plus tard qu'il n'avait aucune preuve pour ses allégations mais continua d'affirmer que la race africaine était sexuellement incontrôlable.

McKay fut exaspéré par les mots de Morel et envoya une lettre au Herald. Le