Im Sommer 1970 traf eine Gruppe angehender Revolutionäre aus Westdeutschland in Jordanien ein. Sie hatten wenig Erfahrung mit Waffen, hofften aber auf militärische Ausbildung. Ihr Ziel war es, den Guerillakrieg auf die Straßen Europas zu tragen, obwohl ihre bisherigen Aktionen auf kleinere Taten wie das Legen eines Feuers in einem leeren Kaufhaus beschränkt gewesen waren. Sie fühlten sich vom vermeintlichen Glanz angezogen, der mit der Verbindung zu einer palästinensischen bewaffneten Gruppe einherging, und vor allem wollten sie einen sicheren Ort, um sich zu verstecken und ihre nächsten Schritte zu planen.

Einige Mitglieder der Gruppe waren direkt vom kommunistischen Ost-Berlin nach Beirut geflogen. Die bekannteren Persönlichkeiten – Ulrike Meinhof, eine bekannte linksgerichtete Journalistin, und zwei verurteilte Brandstifter, Gudrun Ensslin und Andreas Baader – hatten eine kompliziertere Reise hinter sich. Sie reisten zunächst nach Ostdeutschland, dann mit dem Zug nach Prag, wo sie einen Flug in den Libanon nahmen. Von Beirut aus fuhr sie ein Taxi östlich über die Berge nach Syrien, und schließlich reisten sie südlich von Damaskus nach Jordanien.

Sie waren nicht die ersten Westler, die eine solche Reise unternahmen. Innerhalb der breiten Koalition von Aktivisten und Protestbewegungen, die als Neue Linke bekannt ist, war die Unterstützung der palästinensischen Sache zu einer Möglichkeit geworden, sein ideologisches Engagement unter Beweis zu stellen. Israel wurde nicht länger als ein verletzlicher Bastion fortschrittlicher Werte angesehen, der von feindlichen Regimen umgeben war. Nach seinem Sieg im Krieg von 1967 und der anschließenden Besetzung des Gazastreifens und des Westjordanlandes begannen viele Linke, Israel als einen aggressiven Außenposten des Imperialismus, Kapitalismus und Kolonialismus zu beschreiben. Gleichzeitig waren viele linke Intellektuelle zu der Überzeugung gelangt, dass der radikale Wandel, den sie sich wünschten, nicht in Europa beginnen würde, wo die Arbeiterklasse eher an Urlaub und Konsumgütern interessiert zu sein schien als an Revolution. Stattdessen dachten sie, der kommende Aufstand würde in Asien, Afrika oder Lateinamerika beginnen, wo die Menschen bereit waren zu kämpfen.

Die Frage war, wohin man gehen sollte. Im Gegensatz zu Vietnam oder Lateinamerika bot die palästinensische Sache eine Möglichkeit, sich mit relativ geringem Risiko direkt zu engagieren. Der Nahe Osten war nur einen kurzen Flug oder eine preiswerte Bus- und Bootsfahrt entfernt. Bis zum Herbst 1970 war das Schlimmste, was zurückkehrende Freiwillige erwartete, einige Fragen an der Grenzkontrolle.

Also kamen sie in immer größerer Zahl. Ein einziges Lager nördlich von Amman, das von der Fatah – der größten palästinensischen bewaffneten Fraktion zu dieser Zeit – betrieben wurde, beherbergte zwischen 1969 und 1970 zwischen 150 und 200 junge Freiwillige. Die größte Gruppe war britisch, aber die meisten westeuropäischen Länder waren vertreten, zusammen mit einigen Osteuropäern und mehreren Indern. Sie kamen aus unterschiedlichen ideologischen Hintergründen. Im Februar 1970, als die Demokratische Front für die Befreiung Palästinas – eine der kleineren bewaffneten Gruppen – jedem „revolutionären und fortschrittlichen Kräften“, die einer „Weltfront gegen Imperialismus, Zionismus und Reaktion“ beitreten wollten, Ausbildung anbot, meldeten sich laut FBI etwa 50 „militante Maoisten, Trotzkisten und Mitglieder einer extrem linken Gruppe in Frankreich“. Die meisten besuchten nur Flüchtlingslager, arbeiteten auf Farmen, halfen beim Ausheben von Gräben oder unterstützten in Kliniken. Einige feuerten eine Kalaschnikow ab. Dann, wie ein ausländischer Korrespondent es ausdrückte, „nahmen sie ihr Kufiya, mehrere Bände palästinensischer Poesie und fuhren mit Souvenirs und einer Bräune nach Hause“.

Die Gruppe, die im Juni 1970 aus West-Berlin in Amman ankam, war eine seltsame Mischung aus gewalttätigen Aktivisten, Polemikern, Selbstvermarktern, Abenteurern und Intellektuellen. Ihre Anführerin, wenn auch nicht die lautstärkste oder berühmteste, war Gudrun Ensslin, die 30-jährige Tochter eines protestantischen Pfarrers. Groß, blond und ernst, war sie in einem kleinen Dorf in einer streng moralischen Umgebung aufgewachsen. In ihrer Jugend gab es keine Anzeichen von Rebellion – nur eine scharfe Intelligenz. Sie erhielt ein Stipendium, um an der Freien Universität Berlin für eine Promotion zu studieren. Gudrun Ensslin war Literaturstudentin und warb bei den Wahlen 1965 für die gemäßigt linke Sozialdemokratische Partei (SPD). Wie viele andere fühlte sie sich zutiefst betrogen, als die Partei im folgenden Jahr eine Koalitionsregierung mit Konservativen bildete.

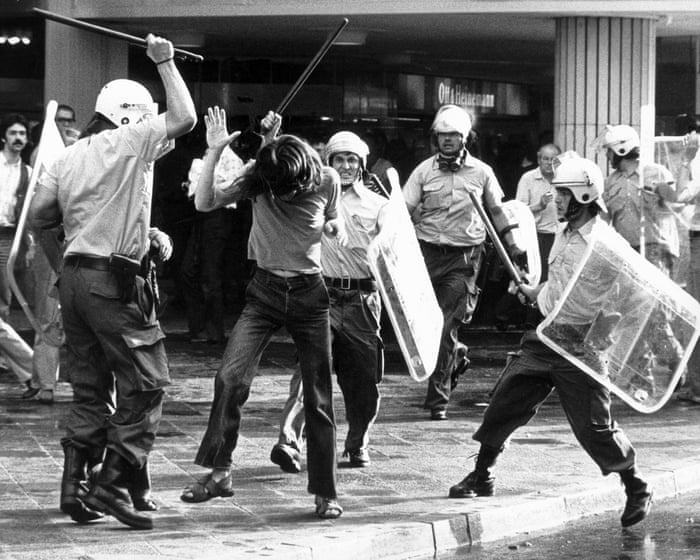

Ein Wendepunkt kam im Juni 1967, als der Schah von Iran, ein enger US-Verbündeter, Westdeutschland besuchte und große Proteste auslöste. In West-Berlin griffen die Sicherheitskräfte des Schahs Demonstranten an, und ein örtlicher Polizist erschoss einen Studenten. Unmittelbar danach sagte Ensslin Mitaktivisten, es sei unmöglich, mit „der Generation, die Auschwitz gemacht hat“ zu argumentieren, und nur Gewalt könne eine Regierung aufhalten, die darauf aus sei, ein neues autoritäres Regime zu errichten.

Als die Proteste in ganz Westdeutschland zunahmen, erreichte Ensslin eine persönliche Krise. Sie verließ ihren Säugling und dessen Vater, einen Kommilitonen aus dem Literaturstudium, und vertiefte sich in radikale Aktivismus in West-Berlin. Dort, unter Herumtreibern, Spaßvögeln, Ausreißern, Kleinkriminellen, Wehrdienstverweigerern, Kiffern, Avantgarde-Künstlern und gelegentlichen Ideologen – der Mischung, die die Stadt zu einem aufregenden, anarchischen Ort machte – traf sie Andreas Baader und verliebte sich in ihn.

Baader war 24. Sein Vater war während des Zweiten Weltkriegs an der russischen Front verschwunden, und er wuchs unter trauernden Frauen auf. Nach einem ersten Zusammenstoß mit der Polizei im Alter von neun Jahren wurde er von mehreren Schulen verwiesen und besuchte kurz die Kunstschule. Formelles Studium langweilte ihn; er beschäftigte sich mit experimentellem „Aktionstheater“. Ein Freund beschrieb ihn als „einen Marlon Brando Typ“.

Verwöhnt, arrogant und faul, hatte Baader einen grüblerischen, ungepflegten Charme, der Frauen und einige Männer anzog. Er kleidete sich modisch und teuer, posierte für erotische Fotos in einer Schwulenzeitschrift und trug gelegentlich Make-up. Er liebte schnelle Autos, hatte aber wenig Interesse daran, einen Führerschein zu machen, was zu mehreren Verkehrsstrafen führte. Baader war nicht politisch engagiert und hatte keine starken Gefühle für fortschrittliche Anliegen. Er fühlte sich hauptsächlich nach Berlin gezogen, weil das Leben dort ihn vom Wehrdienst befreite.

Viele Berliner Aktivisten fanden Baader irritierend. Einer beschrieb ihn als „unmöglich, mit ihm zu reden“, anfällig für Schmollen, Tyrannisieren und Prahlen. Im April 1968 tötete ein versehentliches Feuer in einem Brüsseler Kaufhaus über 250 Menschen. Baader prahlte damit, ein ähnliches Feuer legen zu wollen, aber es war Ensslin, die das Auto organisierte, die Ausrüstung besorgte und ein Frankfurter Kaufhaus als Ziel auswählte. Nach dem Brandanschlag, der erheblichen Sachschaden, aber keine Todesopfer verursachte, gingen sie in eine bekannte linke Bar, um lautstark zu feiern. Das war ein Fehler, ebenso wie das Zurücklassen von Bombenkomponenten in ihrem Auto und einer Zutatenliste in einer Manteltasche.

Diese Fehler führten innerhalb von 36 Stunden zu ihrer Verhaftung. Nach sechs Monaten in Haft standen sie im Oktober 1968 vor Gericht. Im Gerichtssaal winkte Ensslin – in einer roten Lederjacke – mit Maos Rotem Büchlein und behauptete, die Brandstiftung sei ein Protest gegen die Gleichgültigkeit der deutschen Öffentlichkeit gegenüber den Schrecken des Vietnamkriegs. Baader, in Sonnenbrille, T-Shirt und Mao-Jacke, rauchte im Zeugenstand eine kubanische Zigarre und verglich deutsche Studenten mit unterdrückten schwarzen Amerikanern. Jeder erhielt eine dreijährige Gefängnisstrafe, wurde aber nach acht Monaten pending appeal entlassen.

Als Bedingung für ihre vorläufige Freilassung mussten sie Sozialarbeit leisten. Sie verbrachten die folgenden Monate damit, mit Jugendlichen in Einrichtungen in Frankfurt zu arbeiten. Ensslin organisierte Diskussionen über Mao, während Baader das Taschengeld der Jugendlichen nahm, sie in Bars brachte, trank und die Situation ausnutzte. Als sie erfuhren, dass ihr Berufungsantrag abgelehnt worden war, entschieden sich Baader und Ensslin zur Flucht, anstatt ins Gefängnis zurückzukehren. Sie fuhren westlich nach Paris, übernachteten in der luxuriösen Wohnung eines radikalen französischen Schriftstellers, aßen in teuren Restaurants und machten Fotos voneinander in Cafés. Nach ein paar Wochen wurden sie der Stadt überdrüssig und fuhren nach Italien. In Mailand wurden sie von Giangiacomo Feltrinelli, einem wohlhabenden linken Verleger, empfangen, der ihnen seine Waffensammlung zeigte. Sie verbrachten lange Stunden mit Diskussionen über den kommenden bewaffneten Kampf. Als ihr Auto gestohlen wurde, brach Baader in einen Alfa Romeo ein, mit dem sie nach Berlin zurückfuhren. Da sie eine Unterkunft brauchten, suchten sie die Journalistin Ulrike Meinhof auf, die sie während ihres Prozesses kennengelernt hatten.

Meinhof war fast zehn Jahre älter als beide. Sie wuchs in einer kleinen, konservativen Stadt in Nordwestdeutschland auf – eine ernste, reife, religiöse und idealistische junge Frau, die ein Stipendium für begabte Schüler erhielt, um an der Universität Pädagogik und Psychologie zu studieren. Sie protestierte gegen die Stationierung von Atomwaffen in Westdeutschland, trat der Jugendorganisation der Sozialdemokratischen Partei bei, hörte Jazz und rauchte Pfeife.

Um diese Zeit begann sie, Artikel für Studentenmagazine zu schreiben. Ihre Ansichten waren radikal, aber nicht extrem, und ihre Argumente waren gut strukturiert und gründlich recherchiert. Bald wurde sie regelmäßige Mitarbeiterin von Konkret, einer linken Kultur- und Politikzeitschrift mit Sitz in Hamburg. 1961 heiratete sie den Verleger der Zeitschrift und brachte ein Jahr später Zwillingsmädchen zur Welt. In den folgenden Jahren verschaffte Meinhofs Journalismus ihr Respekt, ein gutes Einkommen, mehrere Gerichtsverfahren und den Ruf einer inoffiziellen Stimme der wachsenden Protestbewegung Westdeutschlands. Sie trat häufig im Fernsehen und Radio auf. Ein etwas vernarrter britischer Korrespondent interviewte sie zu Hause in Hamburg und beschrieb „eine nervöse, hübsche Frau mit zwei blonden kleinen Mädchen, die sich um ihre Füße rollten“, die traurig zugab, dass militantere Aktivisten sie als „friedliebenden Pfannkuchen“ abtaten.

Aber Meinhof war unglücklich. Seit Jahren gehörten sie und ihr Verleger-Ehemann zur lokalen liberalen sozialen Elite, besuchten Tanzveranstaltungen und Dinnerpartys und verbrachten Wochenenden im modischen Küstenort Kampen auf der Nordseeinsel Sylt. Dieser Lebensstil ließ sie unruhig werden. „Unser Haus, die Partys, Kampen – all das ist nur zum Teil genießbar … Fernsehauftritte, Kontakte, die Aufmerksamkeit, die ich bekomme … ich finde es angenehm, aber es befriedigt nicht mein Bedürfnis nach Wärme, Solidarität, Zugehörigkeit zu einer Gruppe“, schrieb sie in ihr Tagebuch.

Glücklicherweise für Ensslin und Baader löste Meinhof schließlich den Konflikt zwischen ihren vertieften politischen Überzeugungen und ihrem Lebensstil. Ende 1967 ließ sie sich von ihrem unentschuldigten untreuen Ehemann scheiden und zog mit ihren Töchtern nach Berlin. Ihre Wohnung wurde zu einem Treffpunkt für Aktivisten, Schriftsteller, Studenten und junge Menschen auf der Flucht. Als die beiden flüchtigen Brandstifter nach ihrer Rückkehr aus Italien vor ihrer Tür standen, willigte sie ein, sie bleiben zu lassen.

Bis 1969 waren Meinhofs einst gemäßigte Ansichten extremer geworden. Ihre Sprache wurde härter und ihre Argumente direkter. Sie war sehr beschäftigt – hielt Vorträge, arbeitete an einer Untersuchung über junge weibliche Ausreißer in staatlichen Einrichtungen und schrieb bis spät in die Nacht. Interviewer fanden sie angespannt und wütend, ihre ohnehin tiefe Stimme durch Kettenrauchen rau.

„Protest ist, wenn ich sage, das gefällt mir nicht. Widerstand ist, wenn ich dem, was mir nicht gefällt, ein Ende setze. Protest ist, wenn ich sage, ich mache nicht mehr mit. Widerstand ist, wenn ich dafür sorge, dass alle anderen auch aufhören mitzumachen“, schrieb sie in einer ihrer letzten Kolumnen für Konkret im April 1969.

Ensslin und Baader lebten mehrere intensive Wochen bei Meinhof. Für alle Beteiligten mochten Meinhofs Töchter Ensslin, die mit ihnen spielte, aber mochten Baader nicht, der lachte, wenn sie sich verletzten. Nach ein paar Monaten zogen die Gäste weiter, aber Meinhof blieb unglücklich. Als ihr neuer Partner vorschlug, einen Weihnachtsbaum zu besorgen, warf sie ihm bürgerliche Sentimentalität vor und verbot Geschenke oder jegliche Feierlichkeiten. Ihre Töchter fehlten oft in der Schule. Meinhof sagte Kollegen, sie sehe keinen Sinn mehr im Journalismus und beklagte sich auch über die Einschränkungen der Mutterschaft.

Als Baader erneut verhaftet wurde, weil er ein gestohlenes Auto mit gefälschten Papieren fuhr, und ins Gefängnis zurückgeschickt wurde, um seine Strafe zu verbüßen, bat Ensslin Meinhof, ihr zu helfen, ihren Geliebten zu befreien. Die Journalistin willigte ein, Briefe an den Gefängnisdirektor zu schreiben, in denen sie behauptete, sie und Baader arbeiteten an einem Buch zusammen, und erhielt die Erlaubnis, dass er sie für Recherchen in einer Berliner Bibliothek treffen durfte. Gegen 10 Uhr morgens am 14. Mai 1970, kurz nachdem Meinhof und der Gefangene sich mit Zigaretten und Instantkaffee im Lesesaal des Instituts für Sozialfragen eingerichtet hatten, betraten zwei Frauen, gefolgt von einem Mann, der mit einer Beretta-Pistole bewaffnet war, und dann Ensslin. Gemeinsam überwältigten sie die beiden bewaffneten Gefängniswärter mit Tränengas und schossen auf einen älteren Mitarbeiter. Baader sprang aus einem Fenster im ersten Stock auf den gepflegten Rasen des Instituts und rannte davon. Meinhof stand vor einer blitzschnellen Entscheidung: dort bleiben, wo sie war, so tun, als ob sie von Ensslin getäuscht worden wäre, und zu ihrem Schreiben, Aktivismus und ihren Kindern zurückkehren – oder Baader und den anderen folgen und all das für ein ungewisses, gefährliches Leben als gesuchte Flüchtige eintauschen.

Ein gestohlener Alfa Romeo Sportwagen war für ihre Flucht vorbereitet worden – später von der Polizei mit einer Tränengaspistole und einer Kopie von Marx‘ Das Kapital darin gefunden –, aber die Gewalt während des Ausbruchs zwang zu einer Planänderung. Sie mussten jetzt weiter fahren, als eine Tankfüllung reichen würde. Um die Sache noch schlimmer zu machen, hatte Meinhof sich entschieden, Baader aus dem Fenster zu folgen, und sie hatten jetzt eine bekannte öffentliche Person bei sich. Meinhof hatte kein Unterstützernetzwerk oder gefälschte Papiere und wurde durch familiäre Verpflichtungen zurückgehalten. Eine ihrer ersten Handlungen als Flüchtige war, einen Freund