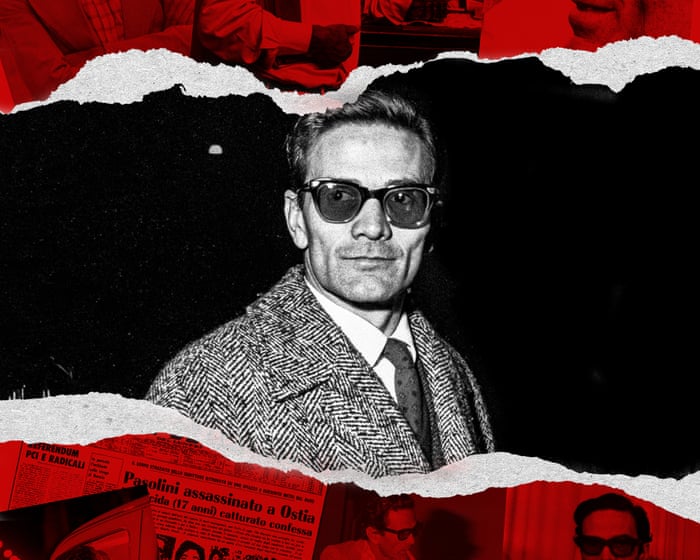

La notte del 2 novembre 1975, Pier Paolo Pasolini fu assassinato. Il suo corpo brutalmente picchiato fu scoperto la mattina dopo su un terreno incolto a Ostia, vicino Roma, così sfigurato che il suo volto celebre era a malapena riconoscibile. Il principale intellettuale, artista, provocatore, coscienza morale d'Italia e uomo apertamente gay era morto a 53 anni, il suo controverso ultimo film ancora in fase di montaggio. I giornali il giorno dopo titolarono "Assassinato Pasolini", accanto alle foto del diciassettenne accusato dell'omicidio. Dato l'attrazione nota di Pasolini per i prostituti maschi di estrazione operaia, l'ipotesi immediata fu che un incontro casuale fosse degenerato in tragedia.

Alcune morti sono così simboliche da finire per definire una persona, distorcendo la visione dell'intera sua vita. In questa visione riduttiva, Virginia Woolf cammina per sempre verso il fiume Ouse dove annegò. Allo stesso modo, l'intera opera di Pasolini viene spesso interpretata attraverso la lente del suo omicidio per mano di un giovane sex worker, visto come l'esito finale e inevitabile del suo stile di vita rischioso.

Ma se quello fosse stato l'obiettivo? E se il suo omicidio fosse stato deliberatamente orchestrato per far sembrare che avesse causato la propria fine – una punizione appropriata, agli occhi dei conservatori, per la devianza percepita che caratterizzava sia la sua arte che la sua vita?

E se questo fosse stato anche un tentativo di macchiare la sua eredità e di soffocare gli urgenti moniti che aveva espresso nei suoi ultimi anni? In un famoso saggio pubblicato un anno prima della morte sul principale giornale italiano, il Corriere della Sera, Pasolini dichiarò ripetutamente: "Io so". Ciò che sapeva – e di cui si rifiutava di tacere – era la vera natura del potere e della corruzione durante i violenti anni '70 in Italia, i cosiddetti "Anni di Piombo", segnati da assassinii e attentati terroristici sia dell'estrema sinistra che dell'estrema destra. Capiva che il fascismo non era finito ma si stava evolvendo, riemergendo in una nuova forma per dominare una società sedata dalle tentazioni superficiali del consumismo. Pasolini si sbagliava nelle sue previsioni? Credo che tutti noi conosciamo la risposta.

Pasolini nacque a Bologna nel 1922, l'anno in cui Mussolini salì al potere, in una famiglia di militari. Trascorse anni formativi nella città natale della madre, Casarsa, nella regione rurale del Friuli, dopo che il padre fu arrestato per debiti di gioco. Il divario tra i genitori si approfondì durante la Seconda Guerra Mondiale. La madre, Susanna, era un'insegnante che amava la letteratura e l'arte, mentre il padre, Carlo Alberto, era un convinto fascista e ufficiale dell'esercito che trascorse gran parte della guerra in un campo di prigionia britannico in Kenya.

Pasolini studiò letteratura all'Università di Bologna ma si ritirò in Friuli con la madre e il fratello minore, Guido, quando i bombardamenti resero la città insicura. Si innamorò della bellezza della regione e del suo puro, antico dialetto – la sua lingua madre, parlata dai contadini e in gran parte assente dalla letteratura. Nel 1942 pubblicò la sua prima raccolta di poesie, *Poesie a Casarsa*, scritta in quel dialetto. Ma quando i combattimenti si intensificarono dopo l'armistizio italiano, persino il Friuli divenne pericoloso. Guido si unì alla resistenza e fu giustiziato da un gruppo partigiano rivale – una tragedia che avvicinò ancora di più Pasolini e sua madre.

Parte del fascino del Friuli era erotico. Fu qui che Pasolini scoprì la sua attrazione per i ragazzi contadini e di strada – spesso butterati, omofobi e coinvolti in piccoli crimini – che sarebbero diventati centrali nella sua vita e nel suo lavoro. Questo presto lo portò in conflitto con l'autorità. Alla fine... negli anni '40, affrontò accuse di corruzione di minori per un presunto rapporto sessuale con tre adolescenti. Sebbene in seguito sia stato scagionato, lo scandalo costrinse lui e Susanna a trasferirsi ancora una volta, questa volta a Roma.

Arrivarono in una città ancora scossa dalle conseguenze della guerra – la Roma di *Ladri di biciclette*, un luogo in rovina, le cui baraccopoli erano piene di una nuova classe operaia urbana fuggita dalla povertà del sud rurale. Pasolini trovò lavoro come insegnante e si immerse nell'apprendimento di un'altra lingua nascosta: il romanesco, il dialetto di strada parlato dai giovani turbolenti che frequentava. Li chiamò *ragazzi di vita* nel suo romanzo del 1955, che gli diede la notorietà. Erano giovani imbroglioni e ladruncoli butterati, dai fianchi stretti e amorali, spesso omofobi e quasi sempre eterosessuali. Questi erano i ragazzi che mise al centro dei suoi libri, dei suoi film, delle sue poesie e della sua vita.

Nelle fotografie di quel periodo, si può vedere Pasolini – una figura minuta e slanciata con le gambe arcuate, un impermeabile sopra il suo abito tagliato su misura, i capelli scuri lisciati all'indietro da un volto intenso con zigomi affilati. Era un osservatore, un artista determinato e un appassionato giocatore di calcio. Si fece strada a Cinecittà, il famoso studio cinematografico romano, lavorando come sceneggiatore. Assistette Fellini in *Le notti di Cabiria*, poi si lanciò in proprio, scrivendo e dirigendo *Accattone* nel 1961. Il film era un ritratto neorealista di un magnaccia – interpretato da un vero ragazzo di strada, Franco Citti – e della sua squallida vita in una baraccopoli romana.

Un artista minore avrebbe forse mantenuto quello stile per anni, ma Pasolini mostrò rapidamente la notevole profondità e originalità del suo talento. Realizzò film apertamente politici come *Porcile* e *Teorema*, alimentati dal suo disprezzo per la borghesia compiaciuta. Raccontò la storia di Cristo ne *Il Vangelo secondo Matteo* e si rivolse anche ai racconti classici, creando adattamenti crudi e viscerali di *Edipo Re* e *Medea* (con Maria Callas), insieme ai *Racconti di Canterbury* di Chaucer, al *Decameron* di Boccaccio e alle *Mille e una notte* nella sua *Trilogia della vita*.

Non c'è niente di simile nel cinema a questi film – licenziosi ma poetici, visivamente sublimi e profondamente impegnati con le idee. Molti di essi vedevano il grande amore e compagno di lunga data di Pasolini, Ninetto Davoli, un innocente e sgangherato calabrese con un sorriso largo e contagioso. L'abitudine di Pasolini di usare attori non professionisti conferiva ai suoi film un realismo strano e instabile – come se un dipinto rinascimentale si fosse animato.

A cinquant'anni, era famoso a livello internazionale e bersaglio costante di polemiche. Era considerato un candidato al Premio Nobel per la Letteratura, eppure aveva subito 33 processi per accuse fabbricate o esagerate – oscenità pubblica, oltraggio alla religione e, più bizzarro, tentata rapina, presumibilmente con una pistola nera caricata con un proiettile d'oro. Pasolini non possedeva nemmeno una pistola.

La sua arte non fu mai dogmatica, ma fu sempre politica. Si era iscritto al Partito Comunista in gioventù e ne fu rapidamente espulso per la sua omosessualità dichiarata. Fu criticato tanto dalla sinistra quanto dalla destra, ma nonostante fosse una spina nel fianco di tutti, rimase allineato al comunismo e all'estrema sinistra. Negli anni '70, divenne sempre più esplicito sulle questioni politiche, usando saggi sul *Corriere* per affrontare industrializzazione, corruzione, violenza, sesso e il futuro dell'Italia.

Nel suo saggio più famoso, pubblicato nel novembre 1974 e noto in Italia come *Io so*, affermò di conoscere i nomi di coloro coinvolti in "una serie di colpi di Stato istituiti per la conservazione del potere", inclusi i sanguinosi attentati di Milano e Brescia. Durante gli Anni di Piombo, l'estrema destra impiegò una "strategia della tensione" per screditare la sinistra e spingere il paese verso l'autoritarismo. Pasolini credeva che tra i responsabili ci fossero figure all'interno dello Stato stesso. Figure responsabili nel governo, nei servizi segreti e nella chiesa erano coinvolte. Menzionò il suo romanzo in corso, *Petrolio*, in cui intendeva denunciare queste corruzioni. "Credo sia improbabile che il mio romanzo in corso sia sbagliato o scollegato dalla realtà, e che i suoi riferimenti a persone ed eventi reali siano inaccurati", aggiunse.

L'ultimo film è il più tetro. Nessun film horror da allora ha eguagliato *Salò o le 120 giornate di Sodoma* (1975), e nessun film di tortura grafica si avvicina alla sua agghiacciante precisione o al suo profondo sdegno morale. Basato sulle *120 giornate di Sodoma* di De Sade e ambientato nella campagna italiana alla fine della Seconda Guerra Mondiale, è un'allucinante allegoria sul fascismo e l'obbedienza, che esplora entrambi i lati del totalitarismo. Come gli scritti di De Sade, si concentra sul potere – chi lo detiene e chi ne soffre – piuttosto che sul piacere. Rimane un capolavoro apocalittico che è quasi impossibile da guardare; come notò lo scrittore e critico Gary Indiana in un saggio che ne lodava il duraturo potere di turbare, è "fuori da ogni regola, proscritto".

Nel mio nuovo romanzo, *The Silver Book*, ho incentrato la storia sulla realizzazione di *Salò*. Ho immaginato Pasolini al lavoro, indossando un maglione Missoni aderente e occhiali scuri, muovendosi rapidamente tra le scene con una macchina da presa Arriflex sulla spalla, supervisionando la creazione di feci finte con biscotti sbriciolati e cioccolato per la famigerata scena che coinvolge escrementi. A differenza di Fellini, non intimoriva i suoi collaboratori. Era rispettato e ammirato, eppure anche isolato e solo. La sua abitudine notturna di cercare incontri – esplorata nella sua poesia "La solitudine" – lo faceva interrogare se non fosse solo un altro modo per stare da solo.

Pasolini previde ciò che stava per accadere. Come gli artisti più eccezionali, possedeva una sorta di secondo sguardo.

Ninetto si era sposato due anni prima, e questa perdita gettò Pasolini in una profonda disperazione, che trapelò nel film. Aveva pubblicamente rinnegato la sua precedente, gioiosa *Trilogia della vita*. Ora, per lui, il sesso rappresentava morte e sofferenza. L'utopia sembrava impossibile. Eppure, quando gli fu chiesto chi fosse il pubblico previsto per *Salò*, rispose seriamente: tutti. Credeva ancora che l'arte potesse lanciare un contro-incantesimo e risvegliare le persone. Non aveva abbandonato la speranza.

Una teoria sulla morte di Pasolini è che fu attirato con l'inganno a Ostia per recuperare delle bobine rubate di *Salò*. Ho incorporato questa idea nel mio romanzo ma ho scelto di non rappresentare direttamente il suo omicidio, in cui fu brutalmente picchiato, l'inguine schiacciato, l'orecchio quasi reciso, e poi investito dalla sua stessa Alfa Romeo argentata, causando la rottura del cuore. Il giovane condannato per il suo omicidio aveva solo poche piccole macchie di sangue su di sé e nessuna ferita, nonostante avesse presumibilmente picchiato a morte qualcuno. Un'altra riga di *Io so* accenna a ciò che probabilmente accadde: "So i nomi dei personaggi oscuri e potenti dietro i tragici giovani che hanno commesso atti fascisti suicidi o i criminali comuni, siciliani e altri, assoldati come killer e assassini."

Pasolini vide ciò che stava arrivando. Come i più rari artisti, aveva il dono del secondo sguardo, che è un altro modo per dire che prestava attenzione. Osservava, ascoltava e capiva come leggere i segni. Nel suo ultimo pomeriggio, fu intervistato per caso da La Stampa. Giorni dopo la sua morte, le sue ultime parole registrate apparvero in un'edizione esaurita – una profezia dall'aldilà.

Parlò di come la vita ordinaria fosse stravolta dalla brama di possedere, perché la società insegna che "volere qualcosa è una virtù". Quest'ossessione toccava ogni parte della vita, disse, con i poveri che usano il piede di porco per prendere ciò che vogliono, mentre i ricchi si rivolgono alla borsa. Riflettendo sui suoi viaggi notturni nel sottosuolo romano, descrisse di scendere negli inferi e tornare con la verità.

Quando il giornalista gli chiese quale fosse quella verità, Pasolini rispose: la prova di "un'educazione condivisa, obbligatoria e fuorviante che ci spinge a possedere tutto a qualsiasi costo". Vide tutti come vittime in questo sistema – senza dubbio pensando al suo film *Salò*, dove vittime e oppressori sono intrappolati in una danza orribile. E vide tutti anche colpevoli, perché volentieri ignoravano le conseguenze nella ricerca del profitto personale. Sottolineò che non si trattava di incolpare gli individui o etichettare le persone come buone o cattive. Era un sistema totale, sebbene, a differenza di *Salò*, ci fosse una via d'uscita – una possibilità di liberarsi dalla sua sinistra e seducente morsa.

Come sempre, il suo linguaggio era più poetico che politico, ricco di metafore e inquietanti moniti. "Scendo negli inferi e scopro cose che non turbano la pace altrui", disse. "Ma attenzione. L'inferno sta salendo verso il resto di voi." Verso la fine della conversazione, sembrò innervosirsi dai tentativi dell'intervistatore di inquadrare le sue opinioni. "Tutti sanno che pago le mie esperienze in prima persona", osservò. "Ma ci sono anche i miei libri e i miei film. Forse mi sbaglio, ma continuo a dire che siamo tutti in pericolo."

Il giornalista chiese come Pasolini stesso potesse evitare questo pericolo. Stava calando il buio e nella stanza non c'era luce. Pasolini disse che ci avrebbe pensato durante la notte e avrebbe risposto la mattina. Ma la mattina dopo era morto.

Credo che Pasolini avesse ragione, e sono convinto che i suoi persistenti moniti abbiano portato al suo omicidio. Previde il futuro in cui ora viviamo molto prima di chiunque altro. Vide il capitalismo corrodersi in fascismo, o il fascismo infiltrarsi e impadronirsi del capitalismo – come qualcosa che sembrava benigno avrebbe corrotto e distrutto modi di vita più antichi. Sapeva che la conformità e la complicità erano letali. Mise in guardia dai danni ecologici dell'industrializzazione. Predisse come la televisione avrebbe rimodellato la politica, sebbene morì prima che Silvio Berlusconi salisse al potere. Dubito che l'ascesa di Trump, un politico plasmato sull'immagine di Berlusconi, lo avrebbe sorpreso.

Non era perfetto. Era nostalgico di un'Italia rurale e contadina e volontariamente cieco agli svantaggi di quell'ideale. Si oppose all'aborto e all'istruzione di massa; nel 1968, si schierò con la polizia francese contro gli studenti. La sua poesia poteva essere autoindulgente, i suoi dipinti deboli. Pagava giovani uomini per il sesso, eppure li prendeva anche sul serio, li ascoltava, trovava loro lavoro e offriva un sostegno costante. Era un visionario, un artista di incrollabile convin