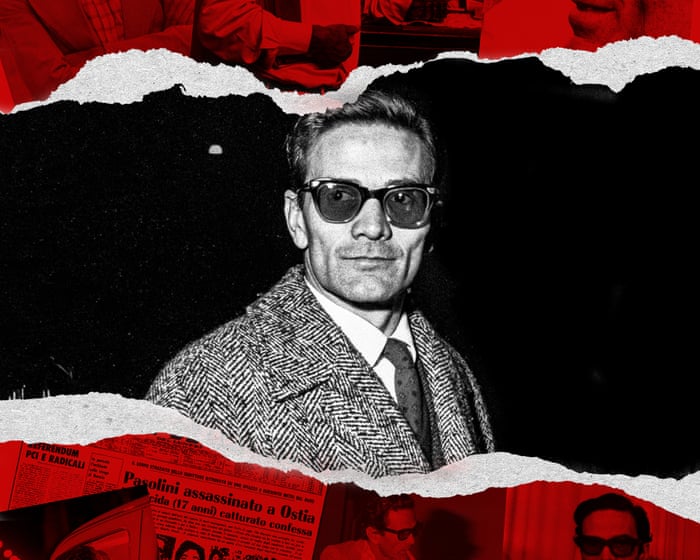

In der Nacht des 2. November 1975 wurde Pier Paolo Pasolini ermordet. Sein brutal zugerichteter Körper wurde am nächsten Morgen auf einem Brachland in Ostia bei Rom entdeckt, so entstellt, dass sein berühmtes Gesicht kaum wiederzuerkennen war. Italiens führender Intellektueller, Künstler, Provokateur, moralische Stimme und offen homosexueller Mann war mit 53 Jahren tot, sein umstrittener letzter Film wurde noch geschnitten. Die Zeitungen verkündeten am nächsten Tag „Assassinato Pasolini“ neben Fotos des 17-jährigen Angeklagten, der ihn getötet haben soll. Angesichts Pasolinis bekannter Anziehungskraft auf männliche Prostituierte aus der Arbeiterklasse ging man sofort davon aus, dass eine zufällige Begegnung tödlich geendet hatte.

Manche Tode sind so symbolträchtig, dass sie eine Person definieren und verzerren, wie ihr gesamtes Leben betrachtet wird. In dieser reduktionistischen Denkweise watet Virginia Woolf für immer in den Fluss Ouse, in dem sie ertrank. Ähnlich wird Pasolinis gesamtes Werk oft durch die Linse seines Mordes durch einen jungen Sexarbeiter interpretiert, gesehen als das endgültige, unvermeidliche Ergebnis seines riskanten Lebensstils.

Doch was, wenn das die Absicht war? Was, wenn seine Tötung absichtlich inszeniert wurde, um es so aussehen zu lassen, als hätte er seinen eigenen Untergang herbeigeführt – eine angemessene Strafe in den Augen der Konservativen für die wahrgenommene Abweichung, die sowohl seine Kunst als auch sein Leben prägte?

Und was, wenn dies auch ein Versuch war, sein Vermächtnis zu beschmutzen und die dringenden Warnungen, die er in seinen letzten Jahren geäußert hatte, zu übertönen? In einem berühmten Essay, der ein Jahr vor seinem Tod in Italiens führender Zeitung, Il Corriere della Sera, veröffentlicht wurde, erklärte Pasolini wiederholt: „Io so“ („Ich weiß“). Was er wusste – und worüber er nicht schweigen wollte – war die wahre Natur der Macht und Korruption während Italiens gewalttätiger 1970er Jahre, der sogenannten „Bleiernen Jahre“, geprägt von Attentaten und Terroranschlägen von sowohl extrem links als auch rechts. Er verstand, dass der Faschismus nicht geendet hatte, sondern sich weiterentwickelte, in einer neuen Form wiederauftauchte, um eine Gesellschaft zu beherrschen, die von den oberflächlichen Verlockungen des Konsumismus betäubt war. Lag Pasolini mit seinen Vorhersagen falsch? Ich glaube, wir alle kennen die Antwort.

Pasolini wurde 1922 in Bologna geboren, im Jahr von Mussolinis Machtübernahme, in eine Militärfamilie. Prägende Jahre verbrachte er im Heimatort seiner Mutter, Casarsa, in der ländlichen Region Friaul, nachdem sein Vater wegen Spielschulden verhaftet worden war. Die Kluft zwischen seinen Eltern vertiefte sich während des Zweiten Weltkriegs. Seine Mutter Susanna war eine Lehrerin, die Literatur und Kunst schätzte, während sein Vater Carlo Alberto ein überzeugter Faschist und Armeeoffizier war, der den Großteil des Krieges in einem britischen Kriegsgefangenenlager in Kenia verbrachte.

Pasolini studierte Literatur an der Universität Bologna, zog sich jedoch mit seiner Mutter und seinem jüngeren Bruder Guido nach Friaul zurück, als Bombenangriffe die Stadt unsicher machten. Er war fasziniert von der Schönheit der Region und ihrem reinen, alten Dialekt – seiner Muttersprache, gesprochen von Bauern und weitgehend abwesend in der Literatur. 1942 veröffentlichte er seine erste Gedichtsammlung, *Poesie a Casarsa*, in diesem Dialekt. Doch als die Kämpfe nach Italiens Waffenstillstand intensiver wurden, wurde selbst Friaul gefährlich. Guido schloss sich dem Widerstand an und wurde von einer rivalisierenden Partisanengruppe hingerichtet – eine Tragödie, die Pasolini und seine Mutter noch enger zusammenschweißte.

Ein Teil von Friauls Anziehungskraft war erotisch. Hier entdeckte Pasolini seine Anziehung zu Bauern- und Straßenjungen – oft pockennarbig, homophob und in Kleinkriminalität verwickelt –, die zentral für sein Leben und Werk werden sollten. Dies brachte ihn bald in Konflikt mit der Obrigkeit. In den späten... 1940er Jahren sah er sich wegen eines angeblichen Sexualkontakts mit drei Jugendlichen der Anklage der Verführung Minderjähriger gegenüber. Obwohl er später freigesprochen wurde, zwang der Skandal ihn und Susanna zu einem erneuten Umzug, diesmal nach Rom.

Sie kamen in eine Stadt, die sich noch von den Nachwirkungen des Krieges erholte – das Rom der *Fahrraddiebe*, ein Ort in Trümmern, dessen Slums von einer neuen städtischen Arbeiterklasse bevölkert waren, die vor der Armut im ländlichen Süden geflohen war. Pasolini fand Arbeit als Lehrer und stürzte sich darauf, eine weitere verborgene Sprache zu lernen: Romanaccio, den Straßendialekt, den die unbändigen jungen Männer sprachen, mit denen er sich anfreundete. Er nannte sie *ragazzi di vita* in seinem 1955 erschienenen Roman, der seinen Ruf begründete – „die Jungen des Lebens“. Es waren pockennarbige Halbweltfiguren und Kleindiebe, schmalhüftig und amoralisch, oft homophob und fast immer heterosexuell. Dies waren die Jungen, die er in den Mittelpunkt seiner Bücher, seiner Filme, seiner Gedichte und seines Lebens stellte.

Auf Fotos aus dieser Zeit sieht man Pasolini – eine schmächtige, schlanke Gestalt mit O-Beinen, einen Regenmantel über seinem maßgeschneiderten Anzug, dunkles Haar aus einem intensiven Gesicht mit markanten Wangenknochen zurückgekämmt. Er war ein Beobachter, ein getriebener Künstler und ein leidenschaftlicher Fußballspieler. Er schaffte es nach Cinecittà, Roms berühmten Filmstudios, und arbeitete als Drehbuchautor. Er assistierte Fellini bei *Die Nächte der Cabiria* und machte sich dann selbstständig, schrieb und inszenierte 1961 *Accattone*. Der Film war ein neorealistisches Porträt eines Zuhälters – gespielt von einem echten Straßenjungen, Franco Citti – und dessen trostlosen Lebens in einem römischen Slum.

Ein geringerer Künstler hätte sich vielleicht jahrelang an diesen Stil gehalten, aber Pasolini zeigte schnell die bemerkenswerte Tiefe und Originalität seines Talents. Er drehte explizit politische Filme wie *Porcile* (*Saudenstadl*) und *Teorema* (*Satz*), angetrieben von seiner Verachtung für die selbstgefällige Mittelschicht. Er erzählte die Geschichte Christi in *Das 1. Evangelium – Matthäus* und wandte sich auch klassischen Erzählungen zu, schuf rohe, instinktive Adaptionen von *König Ödipus* und *Medea* (mit Maria Callas) sowie von Chaucers *The Canterbury Tales*, Boccaccios *Decameron* und *Erotische Geschichten aus 1001 Nacht* in seiner *Trilogie des Lebens*.

Es gibt im Kino nichts, was diesen Filmen gleicht – derb doch poetisch, visuell erhaben und tief mit Ideen beschäftigt. Viele von ihnen zeigten Pasolinis große Liebe und langjährigen Begleiter Ninetto Davoli, einen tapsigen Unschuldigen aus Kalabrien mit einem ansteckenden, breiten Grinsen. Pasolinis Gewohnheit, Laien-Darsteller zu besetzen, verlieh seinen Filmen einen seltsamen, unsteten Realismus – als wäre ein Renaissance-Gemälde zum Leben erwacht.

Mit fünfzig war er international berühmt und ein ständiges Ziel von Kontroversen. Er galt als Anwärter auf den Literaturnobelpreis, hatte aber auch 33 Prozesse wegen erfundener oder übertriebener Anklagen durchstanden – öffentliche Unzucht, Religionsbeschimpfung und, am bizarrsten, versuchter Raubüberfall, angeblich mit einer schwarzen Pistole, die mit einer goldenen Kugel geladen war. Pasolini besaß nicht einmal eine Waffe.

Seine Kunst war nie dogmatisch, aber immer politisch. Er war in seiner Jugend der Kommunistischen Partei beigetreten und wurde wegen seiner offenen Homosexualität schnell ausgeschlossen. Er wurde von der Linken ebenso oft kritisiert wie von der Rechten, aber obwohl er allen ein Dorn im Auge war, blieb er dem Kommunismus und der radikalen Linken verbunden. In den 1970er Jahren wurde er in politischen Fragen zunehmend offener und nutzte Essays im *Corriere*, um Industrialisierung, Korruption, Gewalt, Sex und Italiens Zukunft anzusprechen.

In seinem berühmtesten Essay, veröffentlicht im November 1974 und in Italien als *Io so* („Ich weiß“) bekannt, behauptete er, die Namen derer zu kennen, die an „einer Reihe von Putschen zur Erhaltung der Macht“ beteiligt waren, einschließlich der tödlichen Bombenanschläge in Mailand und Brescia. Während der Bleiernen Jahre wandte die extreme Rechte eine „Strategie der Spannung“ an, um die Linke zu diskreditieren und das Land in Richtung Autoritarismus zu drängen. Pasolini glaubte, dass sich unter den Verantwortlichen auch Personen innerhalb des Staates selbst befanden. Verantwortliche Persönlichkeiten in der Regierung, dem Geheimdienst und der Kirche waren beteiligt. Er erwähnte seinen Roman in Arbeit, *Petrolio*, in dem er diese Korruption aufdecken wollte. „Ich glaube, es ist unwahrscheinlich, dass mein laufender Roman sich irrt oder von der Realität losgelöst ist und dass seine Verweise auf reale Personen und Ereignisse ungenau sind“, fügte er hinzu.

Der letzte Film ist der düsterste. Kein Horrorfilm seitdem hat es *Salò* (1975) gleichgetan, und kein grafischer Folterfilm kommt seiner eiskalten Präzision oder seinem tiefgreifenden moralischen Entsetzen nahe. Basierend auf De Sades *Die 120 Tage von Sodom* und angesiedelt in der italienischen Landschaft am Ende des Zweiten Weltkriegs, ist es eine erschreckende Allegorie über Faschismus und Gehorsam, die beide Seiten des Totalitarismus erforscht. Wie De Sades Schriften konzentriert es sich auf Macht – wer sie hat und wer unter ihr leidet –, nicht auf Vergnügen. Es bleibt ein apokalyptisches Meisterwerk, das fast unmöglich anzuschauen ist; wie der Schriftsteller und Kritiker Gary Indiana in einem Essay, der seine anhaltende Kraft zu verstören lobte, feststellte, ist es „off the reservation, proscribed“ (jenseits der Norm, verboten).

In meinem neuen Roman, *The Silver Book*, habe ich die Geschichte um die Entstehung von *Salò* zentriert. Ich stellte mir Pasolini bei der Arbeit vor, einen engen Missoni-Pullover und eine dunkle Brille tragend, schnell zwischen den Szenen hin und her eilend, mit einer Arriflex-Kamera auf der Schulter, die Herstellung von künstlichem Kot aus zerbröselten Keksen und Schokolade für die berüchtigte Szene mit Exkrementen überwachend. Anders als Fellini machte er seinen Mitarbeitern keine Angst. Er wurde respektiert und bewundert, aber auch isoliert und allein. Seine nächtliche Gewohnheit, Begegnungen zu suchen – erkundet in seinem Gedicht „Einsamkeit“ – ließ ihn fragen, ob es nur eine weitere Art war, allein zu sein.

Pasolini sah voraus, was kommen würde. Wie die außergewöhnlichsten Künstler besaß er eine Art zweites Gesicht.

Ninetto hatte zwei Jahre zuvor geheiratet, und dieser Verlust stürzte Pasolini in tiefe Verzweiflung, die in den Film einsickerte. Er hatte seine frühere, freudvolle *Trilogy of Life* öffentlich verworfen. Nun repräsentierte Sex für ihn Tod und Leid. Utopie schien unmöglich. Doch als er gefragt wurde, wer die Zielgruppe für *Salò* sei, antwortete er ernsthaft: alle. Er glaubte immer noch, dass Kunst einen Gegenzauber wirken und die Menschen wachrütteln konnte. Er hatte die Hoffnung nicht aufgegeben.

Eine Theorie zu Pasolinis Tod besagt, dass er nach Ostia gelockt wurde, um gestohlene Filmrollen von *Salò* abzuholen. Ich habe diese Idee in meinen Roman aufgenommen, mich aber entschieden, seinen Mord nicht direkt darzustellen, bei dem er brutal geschlagen wurde, seine Leistengegend zertrümmert, sein Ohr fast abgeschnitten und dann von seinem eigenen silbernen Alfa Romeo überfahren wurde, was sein Herz zum Platzen brachte. Der junge Mann, der wegen seines Mordes verurteilt wurde, hatte nur wenige kleine Blutspuren an sich und keine Verletzungen, obwohl er angeblich jemanden zu Tode geprügelt hatte. Eine weitere Zeile aus *Io so* deutet an, was wahrscheinlich geschah: „Ich kenne die Namen der schattenhaften und mächtigen Individuen hinter den tragischen Jugendlichen, die selbstmörderische faschistische Akte begingen, oder den gewöhnlichen Kriminellen, Sizilianer und andere, die als Killer und Attentäter angeheuert wurden.“

Pasolini sah, was kommen würde. Wie die seltensten Künstler hatte er die Gabe der Voraussicht, was eine andere Art ist zu sagen, dass er aufmerksam war. Er beobachtete, hörte zu und verstand, wie man die Zeichen liest. An seinem letzten Nachmittag wurde er zufällig von *La Stampa* interviewt. Tage nach seinem Tod erschienen seine letzten aufgezeichneten Worte in einer ausverkauften Ausgabe – eine Prophezeiung aus dem Jenseits.

Er sprach darüber, wie das gewöhnliche Leben durch das Verlangen nach Besitz verdreht werde, weil die Gesellschaft lehre, dass „etwas zu wollen eine Tugend sei“. Diese Besessenheit berühre jeden Lebensbereich, sagte er, wobei die Armen Brecheisen benutzten, um sich zu nehmen, was sie wollten, während die Reichen sich der Börse zuwandten. In Gedanken an seine nächtlichen Ausflüge in die Unterwelt Roms beschrieb er, wie er in die Hölle hinabstieg und mit der Wahrheit zurückkehrte.

Als der Journalist fragte, was diese Wahrheit sei, antwortete Pasolini: der Beweis für „eine gemeinsame, obligatorische und fehlgeleitete Erziehung, die uns dazu treibt, alles um jeden Preis zu besitzen“. Er sah alle als Opfer in diesem System – zweifellos dachte er an seinen Film *Salò*, wo Opfer und Unterdrücker in einem schrecklichen Tanz gefangen sind. Und er sah auch alle als schuldig, weil sie bereitwillig die Konsequenzen ignorierten, um persönlichen Profit zu verfolgen. Er betonte, dass es nicht darum gehe, Individuen zu beschuldigen oder Menschen als gut oder böse zu bezeichnen. Es war ein totales System, obwohl es anders als in *Salò* einen Ausweg gab – eine Chance, sich aus seinem unheimlichen, verführerischen Griff zu befreien.

Wie immer war seine Sprache eher poetisch als politisch, reich an Metaphern und unheimlichen Warnungen. „Ich steige in die Hölle hinab und decke Dinge auf, die den Frieden anderer nicht stören“, sagte er. „Aber seien Sie vorsichtig. Die Hölle steigt auf zu euch allen.“ Gegen Ende des Gesprächs schien er ungeduldig mit den Versuchen des Interviewers zu werden, seine Ansichten festzunageln. „Jeder weiß, dass ich meine Erfahrungen aus erster Hand bezahle“, bemerkte er. „Aber es gibt auch meine Bücher und meine Filme. Vielleicht liege ich falsch, aber ich sage immer wieder, dass wir alle in Gefahr sind.“

Der Journalist fragte, wie Pasolini selbst dieser Gefahr entgehen könne. Es wurde dunkel, und der Raum hatte kein Licht. Pasolini sagte, er würde darüber über Nacht nachdenken und am Morgen antworten. Aber am Morgen war er tot.

Ich glaube, Pasolini hatte recht, und ich bin überzeugt, dass seine beharrlichen Warnungen zu seiner Ermordung führten. Er sah die Zukunft, die wir jetzt bewohnen, lange vor allen anderen voraus. Er sah, wie der Kapitalismus zu Faschismus korrodierte oder wie der Faschismus in den Kapitalismus eindrang und ihn übernahm – wie etwas, das harmlos schien, ältere Lebensweisen korrumpieren und zerstören würde. Er