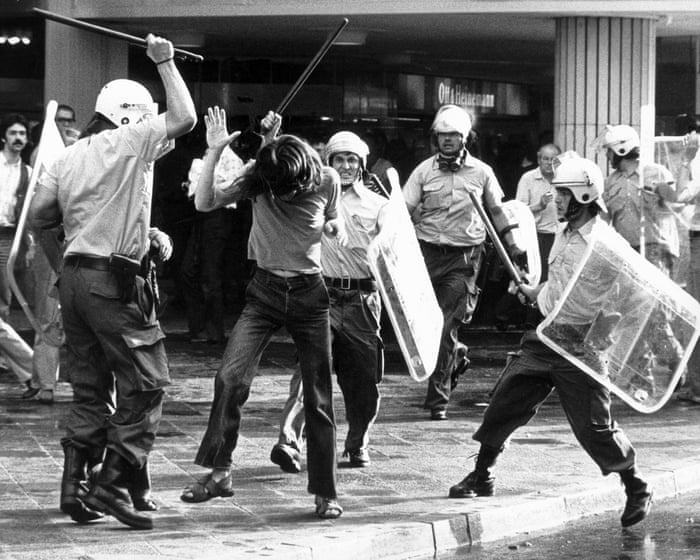

1970年夏,一群来自西德的准革命者抵达约旦。他们几乎没有武器使用经验,却希望接受军事训练。他们的目标是将游击战带到欧洲街头——尽管此前的行动仅限于在空百货公司纵火等小打小闹。他们被与巴勒斯坦武装组织联袂的虚幻魅力吸引,更重要的是,他们需要安全的藏身之所来筹划下一步行动。 其中部分成员直接从共产主义的东柏林飞抵贝鲁特。而更知名的几位——著名左翼记者乌尔丽克·迈因霍夫、两名纵火案定罪者古德龙·恩司林和安德烈亚斯·巴德尔——则经历了更曲折的旅程:先潜入东德,再乘火车至布拉格,转机飞往黎巴嫩,从贝鲁特乘出租车向东越境进入叙利亚,最终从大马士革南下行至约旦。 他们并非首批踏上此途的西方人。在被称为"新左派"的广大活动家与抗议运动联盟中,支持巴勒斯坦事业已成为证明意识形态承诺的方式。以色列不再被视为被敌对政权包围的、脆弱进步价值观堡垒。1967年战争胜利及随后占领加沙与西岸地区后,许多左翼人士开始将以色列描述为帝国主义、资本主义和殖民主义的侵略前哨。同时,众多左派知识分子逐渐相信,他们渴望的激进变革不会始于欧洲——那里的工人阶级似乎更关心度假和消费品而非革命。他们认为即将到来的起义将发端于亚非拉地区,那里的人们已准备好战斗。 问题在于去向何方。与越南或拉丁美洲不同,巴勒斯坦事业提供了一条风险相对较低的直接参与路径。中东仅需短途飞行或廉价的车船联运即可抵达。直至1970年秋,归国志愿者面临的最坏情况不过是边境管控的一些盘问。 于是他们纷至沓来。由当时最大巴勒斯坦武装派别"法塔赫"运营的安曼北部单一营地,在1969至1970年间接待了150至200名年轻志愿者。英国籍人数最多,但西欧各国均有代表,另有部分东欧人和几名印度人。他们意识形态背景多元。据FBI记录,1970年2月,当规模较小的武装组织"解放巴勒斯坦民主阵线"向任何希望加入"反对帝国主义、犹太复国主义和反动势力的世界阵线"的"革命进步力量"提供培训时,约50名" militant毛主义者、托洛茨基分子和法国极左团体成员"响应。多数人只是参观难民营、农场劳作、协助挖战壕或诊所帮忙,少数人开了几枪卡拉什尼科夫步枪。正如一位外媒记者所言:"他们带上头巾和几卷巴勒斯坦诗集,带着纪念品和一身古铜肤色回家了。" 1970年6月从西柏林抵达安曼的这群人,是暴力活动家、辩论家、自我推销者、冒险家和知识分子的奇异混合体。他们的领袖是古德龙·恩司林——一位新教牧师的30岁女儿,虽非最直言不讳或著名,却拥有决策权。她身材高挑、金发白肤、神情严肃,在严格道德规范的小村庄长大。青年时期未见叛逆迹象,只显露出敏锐才智,曾获奖学金在柏林自由大学攻读博士学位。恩司林原是文学系学生,在1965年大选中为温和左翼社会民主党(SPD)助选。当该党次年与保守派组成联合政府时,她和许多人一样深感背叛。 转折点出现在1967年6月,坚定亲美的伊朗国王访问西德引发大规模抗议。在西柏林,国王的安全部队袭击示威者,一名当地警察枪杀学生。事件后恩司林立即告诉同伴:与"制造奥斯维辛的一代"理性沟通毫无可能,唯有暴力能阻止政府建立新威权政权。 随着西德各地抗议升级,恩司林陷入个人危机。她离开幼子及其父亲(同为文学系学生),沉浸于西柏林的激进活动中。在这座由漂泊者、恶作剧者、逃亡者、轻罪犯、逃兵役者、大麻瘾君子、前卫艺术家和偶尔出现的空想家构成的兴奋无序之城,她结识了安德烈亚斯·巴德尔并与之相恋。 时年24岁的巴德尔,其父二战时消失于俄罗斯前线,他在悲恸女性包围中成长。九岁首次与警察发生摩擦后,被多所学校开除,曾短暂就读艺术学校。正规学习令他厌倦,他涉足实验性的"行动剧场"。友人形容他是"马龙·白兰度式人物"。被宠坏、傲慢懒惰的巴德尔有着阴郁潦草的魅力,吸引女性及部分男性。他衣着时尚昂贵,为男同性恋杂志拍摄情色照片,偶尔化妆,热爱跑车却懒于考驾照,多次因交通违规被定罪。巴德尔对政治并不投入,对进步事业无强烈感受,吸引他来到柏林的主因是免服兵役。 许多柏林活动家觉得巴德尔令人恼火。一人称他"无法沟通",易怒、霸凌且夸夸其谈。1968年4月布鲁塞尔百货公司火灾致250余人死亡,巴德尔吹嘘要制造类似火灾,但实际是恩司林组织车辆、收集设备并选定法兰克福百货公司为目标。纵火造成重大损失但无人死亡后,他们到知名左翼酒吧高声庆祝——这是个错误,如同将炸弹组件留在车内、配料清单遗在外套口袋般愚蠢。 这些失误导致他们在36小时内被捕。羁押六个月后,于1968年10月受审。法庭上,身穿红色皮夹克的恩司林挥舞毛主席语录,声称纵火是对德国民众漠视越战暴行的抗议;戴墨镜、穿T恤和毛式夹克的巴德尔在被告席抽着古巴雪茄,将德国学生比作受压迫的美国黑人。各判三年徒刑,但上诉期间羁押八个月后获释。 作为假释条件,他们需参与社会工作。随后的数月他们在法兰克福机构与青少年共事。恩司林组织讨论毛泽东思想,巴德尔则拿走青少年的补助金,带他们去酒吧喝酒并趁机占便宜。当得知上诉被驳回后,巴德尔和恩司林选择逃亡而非重返监狱。他们驱车西行至巴黎,住在一位激进法国作家的豪华公寓,光顾昂贵餐厅,在咖啡馆互相拍照。几周后厌倦巴黎,驱车前往意大利。在米兰,富有的左翼出版人詹贾科莫·费尔特里内利展示枪械收藏欢迎他们,众人长时间讨论即将到来的武装斗争。车辆被盗后,巴德尔偷了一辆阿尔法·罗密欧驶回柏林。为寻找落脚处,他们求助审判期间结识的记者乌尔丽克·迈因霍夫。 迈因霍夫年长他们近十岁,在德国西北保守小镇长大——她是严肃早熟、虔诚且理想主义的年轻女性,曾获天才学生奖学金攻读教育与心理学。她抗议在西德部署核武器,加入社民党青年翼,听爵士乐,抽烟斗。此时她开始为学生杂志撰稿,观点激进但不极端,论证结构严谨、研究深入,很快成为汉堡左翼文化政治杂志《具体》的固定撰稿人。1961年她嫁给杂志出版人,次年生下双胞胎女儿。此后数年,迈因霍夫的新闻工作为她赢得尊重、可观收入、数起诉讼案,以及作为西德日益壮大的抗议运动非官方代言人的声誉。她频繁出现在电视和广播中。一位有些痴迷的英国记者在汉堡家中采访她,描述道:"一个紧张漂亮的女人,两个金发小女孩在她脚边翻滚",她悲伤地承认更激进的活动家蔑称她为"热爱和平的煎饼"。 但迈因霍夫并不快乐。多年来她与出版人丈夫属于当地自由派社会精英,参加舞会晚宴,周末在北海岸叙尔特岛时尚度假胜地坎彭度过。这种生活方式令她不安:"我们的房子、派对、坎彭……所有这些只能带来部分愉悦……电视露面、人脉、受到的关注……我觉得愉快,但无法满足我对温暖、团结、归属群体的需求,"她在日记中写道。 对恩司林和巴德尔而言幸运的是,迈因霍夫最终化解了日益加深的政治信仰与生活方式间的冲突。1967年底,她与毫无悔意的出轨丈夫离婚,带女儿移居柏林。她的公寓成为活动家、作家、学生和逃亡青年的聚集地。当两位纵火逃犯从意大利归来叩门时,她同意收留。 到1969年,迈因霍夫一度温和的观点变得极端。言辞更尖锐,论证更直接。她异常忙碌——演讲、调查国家机构中年轻女性逃亡者、熬夜写作。采访者发现她紧张愤怒,连续吸烟使原本低沉的声音变得粗糙。"抗议是我说不喜欢这样。抵抗是我终结不喜欢的事物。抗议是我拒绝再顺从。抵抗是我确保其他人也不再顺从,"她在1969年4月为《具体》撰写的最后专栏中写道。 恩司林和巴德尔与迈因霍夫同住了数周紧张时光。迈因霍夫的女儿喜欢陪她们玩的恩司林,讨厌她们受伤时发笑的巴德尔。几个月后客人离开,但迈因霍夫仍不快乐。当新伴侣建议买圣诞树时,她指责对方小资 sentimentalism,禁止礼物或任何庆祝活动。女儿常缺课,她告诉同事不再认为新闻工作有意义,并抱怨母亲身份的束缚。 当巴德尔驾驶赃车使用假证件再度被捕入狱服刑时,恩司林请求迈因霍夫帮助解救情人。这位记者同意致信监狱长,声称与巴德尔合著书籍,获准让他到柏林某图书馆共同研究。1970年5月14日上午10点左右,迈因霍夫和囚犯刚在社会科学研究所阅览室抽着烟冲好速溶咖啡,两名女子进入,随后是一名持贝雷塔手枪的男子,最后是恩司林。他们用催泪瓦斯制服两名武装狱警,击伤一名老年工作人员。巴德尔从一楼窗户跳至研究所修剪整齐的草坪逃跑。迈因霍夫面临瞬间抉择:留在原地假装被恩司林欺骗,回归写作、活动和子女生活——或跟随巴德尔等人,以这一切换取被通缉逃亡者不确定的危险人生。 为逃亡准备的被盗阿尔法·罗密欧跑车(后被警方发现内有催泪瓦斯枪和马克思《资本论》)因越狱暴力事件被迫改变计划。他们需要超越一箱油所能到达的距离。更糟的是,迈因霍夫选择随巴德尔跳窗,如今团队中有了一位著名公众人物。她没有支持网络或假证件,受家庭责任拖累。作为逃犯的首批行动之一是打电话托朋友接女儿放学。 明显解决方案是离开西德,最好离开欧洲。恩司林联系了西柏林法塔赫代表,安排了仓促出行。三周多后,他们攥着假护照,笨拙地用假发化妆品伪装,在柏林弗里德里希大街车站会合,前往中东。 经历西柏林出发的混乱兴奋后,安曼最初令人失望。法塔赫接待方安排了标准参观行程,但巴德尔、恩司林、迈因霍夫等六七人对诊所、村庄和难民营不感兴趣。他们告诉主人不是来旅游的——他们要接受游击战训练。 尽管有些犹豫,名为阿布·哈桑的法塔赫高官同意并将小组送往约旦首都外山区的训练营。营地有两座石砌建筑、射击场、泥土训练场和破旧帐篷,由巴勒斯坦战士守卫,铁丝网环绕。学员们被配发卡拉什尼科夫步枪,这是罕见荣誉。 随后几周并非完全成功。法塔赫教官教德国人制造燃烧弹等爆炸物及抢劫银行,但志愿者无人体能达标或了解枪械爆炸物。一个月前营救领袖的行动中,他们不得不雇职业罪犯操作唯一致命武器,至少一名成员紧张呕吐。训练中巴德尔拒绝为突击训练换下紧身天鹅绒裤,迈因霍夫则难以承受体能要求。 几乎立即,德国人与中年阿尔及利亚营长(法国独立战争老兵)关系紧张。首起分歧是恩司林和巴德尔坚持同住一室——这在法塔赫保守训练营闻所未闻。来访者还抱怨食物,随后女性开始裸晒,引发进一步愤慨。小组肆意发射数百发宝贵弹药后受到限制,常违抗命令的巴德尔带领学员抗议。阿布·哈桑介入调停,但刚恢复和平(并杀鸡烹煮款待他),巴德尔抱怨领袖吃得比普通战士好是"不革命"的不公。 这种摩擦不足为奇。欧洲人几乎无人讲阿拉伯语,少数人曾到中东甚至出国。尽管同情巴勒斯坦事业,他们对当地社会、历史、文化知之甚少。法塔赫官员后来回忆,他们对巴勒斯坦的兴趣"确实非常新近"。 其他外国志愿者也制造麻烦。一群英国国际社会主义者偷运酒精入营,醉酒唱歌,先与英国毛主义者斗殴,后与试图没收酒瓶的守卫冲突。另一批志愿者拒绝挖战壕,以色列喷气机低空飞过时却跳进这些坑洞。 但巴德尔、恩司林和迈因霍夫带领的小组尤其棘手。8月初,在约旦七周后,巴德尔要求被视为与阿布·哈桑(高级情报官、阿拉法特门生)平起的军事指挥官。不久,恩司林因一名成员收听希伯来广播怀疑他是以色列间谍,坚持要求巴勒斯坦人处决他。阿布·哈桑礼貌拒绝后,再次爆发对抗。这次他安排了他们迅速回国。 离开柏林三天前,参与巴德尔越狱的六七名年轻人在左翼杂志发表公报,承诺开展暴力运动以揭露德国隐藏冲突,誓言"在这里开启已在越南、巴勒斯坦、危地马拉、奥克兰和瓦茨、古巴和中国、安哥拉和纽约开始的事业"。声明未试图向"知识分子空谈家""万事通"或"小资产阶级知识分子"解释,而是针对"潜在革命人群":低薪工人、机构中少女、福利院男孩、工厂工人和住房计划家庭。这份可能由迈因霍夫撰写、恩司林签署的声明,聚焦于被剥削但生活质量、消费、贷款获取或汽车拥有未见改善的工人、劳动者和学徒。它出现在跳跃黑豹图像下方(明显受钦佩的美国活动家启发),以一系列尖锐行动号召结尾:"不要温顺走向屠宰……猪猡统治的终结在望!……发展阶级斗争。组织无产阶级。开启武装抵抗。"声明标题为:"是时候组建红军派了。"...