La première année de Keir Starmer en tant que Premier ministre a été marquée par une forte volonté de contrôle – qu'il s'agisse de gérer son propre parti, de restreindre les libertés civiles et les manifestations, ou de semer la peur parmi les groupes vulnérables. Pour un parti supposément de centre-gauche, cette approche autoritaire ne correspond pas au « changement » promis après des années de gouvernement conservateur.

Les gouvernements et les politiciens ont toujours cherché à contrôler – cela n’a rien de nouveau, cela remonte au *Prince* de Machiavel en 1532. Mais lorsque les dirigeants voient le pouvoir comme une fin en soi, privilégiant le contrôle plutôt qu’un véritable changement, ils s’enferment dans une impasse. Dans un monde de plus en plus instable, un contrôle rigide ne fait qu’aggraver les choses.

Cette même obsession du contrôle se retrouve dans les institutions chargées de mettre en œuvre les politiques gouvernementales. Les bureaucraties reposent sur des règles strictes, des hiérarchies rigides et une pensée inflexible – souvent avec une attitude trop sûre d’elle-même. Bien qu’une certaine structure soit nécessaire, un excès de contrôle étouffe la créativité et la collaboration. Qu’il s’agisse de consultations publiques superficielles ou de l’incapacité à affronter la crise climatique, ce besoin de contrôle empêche tout progrès réel.

Pour le dire simplement, les objectifs de performance, la prise de décision verticale et le micro-management excessif du gouvernement ne résoudront pas l’effondrement climatique, la crise du coût de la vie, l’épidémie de problèmes de santé mentale ou la baisse de confiance envers la politique. Les experts qualifient cet enchevêtrement de crises de « polycrise » – caractérisée par une profonde incertitude et une extrême complexité.

Après la pandémie, certains décideurs ont commencé à reconnaître l’incertitude. Un rapport de 2002 pour l’Agence européenne pour l’environnement, examinant plus d’un siècle de décisions politiques, a révélé que l’ignorance de l’incertitude menait souvent à des échecs – comme lors de la crise de l’ESB. Le rapport concluait que les décideurs devaient faire preuve de plus d’humilité, en admettant ce qu’ils ne savent pas. Lorsque les institutions prétendent avoir toutes les réponses, elles se préparent mal – et les dirigeants obsédés par le contrôle rejettent les perspectives alternatives. Cette mentalité est dangereuse dans un monde confronté à la montée du fascisme et à l’effondrement écologique.

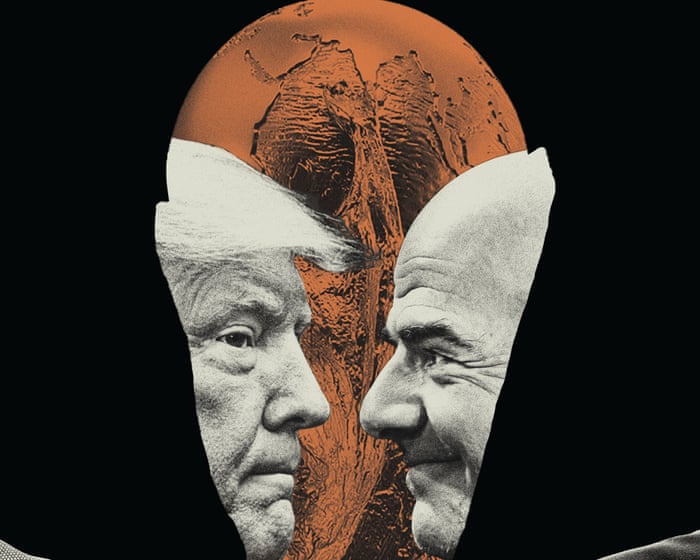

Mais cette soif de certitude n’est pas seulement un problème politique. La psychologie, les neurosciences et la philosophie montrent que notre cerveau est câblé pour rechercher la certitude. L’incertitude déclenche la réponse de peur du cerveau, activant l’amygdale – un mécanisme de survie évolutif. La société amplifie cela, avec des médias et des figures politiques qui promeuvent des opinions simplistes plutôt que d’affronter la complexité. Les affirmations fausses et trompeuses ne propagent pas seulement de la désinformation – elles déclenchent aussi notre instinct de peur. Durant les crises économiques et les périodes d’incertitude, les groupes d’extrême droite exploitent cela en attisant des réactions émotionnelles contre les communautés marginalisées. Lorsque ceux au pouvoir adoptent et amplifient ces peurs imaginaires, ce n’est pas un hasard – c’est une tactique délibérée pour maintenir le contrôle.

La forme dominante du pouvoir dans la société, y compris au sein du Parti travailliste actuel, reste le « pouvoir sur » – un système fondé sur le contrôle, la domination et la coercition. Ce style de leadership crée une pression et un stress qui activent nos réponses primitives face aux menaces, rendant les gens paranoïaques et excessivement contrôlants. Je reconnais ces tendances – lorsque je suis devenu directeur à 27 ans, ma suffisance m’a poussé à tout vouloir micro-gérer. J’ai dû résister consciemment à cette impulsion pour favoriser un leadership collaboratif. Le concept de « tenir l’incertitude » m’a aidé à faire une pause avant d’agir sur ma première intuition ou les scénarios que mon esprit créait. Cela m’a appris à vraiment considérer d’autres points de vue plutôt que de les rejeter. Bien que j’aie encore commis des erreurs, je suis resté disposé à examiner mes habitudes de contrôle et de perfectionnisme.

Bien que « l’acceptation de l’incertitude » apparaisse souvent uniquement dans les livres de développement personnel – et semble vide de sens quand on lutte pour payer son loyer ou qu’on risque l’expulsion –, appliquer ce principe à nos institutions pourrait contrer l’autoritarisme. Cela ouvre la voie à la co-création, à une pensée pluraliste qui brise les catégories rigides, et à la formation d’alliances contre les mouvements d’extrême droite.

Nous sommes désormais à 25 ans dans ce siècle, avec les avertissements du GIEC prévoyant un réchauffement allant jusqu’à 5,7°C d’ici 2100 – rendant une grande partie de la planète inhabitable – tandis que le fascisme gagne du terrain. Résoudre la crise climatique, revitaliser la démocratie, créer une culture plus saine et remodeler notre économie nécessitent tous d’abandonner les systèmes basés sur le contrôle. Nous devons apprendre à lâcher prise. Qu’avons-nous vraiment à perdre ?

Fran Boait est coach en leadership, freelance et écrivaine.