Un escroc. Un manipulateur. Un tyran. Le manager d'Elvis Presley, le Colonel Tom Parker, a longtemps été perçu comme l'archétype de l'impresario véreux – un homme qui privilégiait le profit au détriment de l'art, laissant l'artiste lésé.

La raison est évidente. Né Andreas Cornelis van Kuijk, même son nom, "Colonel Tom Parker", était une invention. Et selon l'opinion commune, tout chez lui était faux. Mais dans The Colonel and the King, une nouvelle biographie de Parker, Peter Guralnick remet en question ces idées reçues, brossant le portrait bien plus complexe d'un homme guidé par un code moral strict.

Guralnick connaît cette histoire mieux que quiconque – à part Parker et Presley eux-mêmes. Il est l'auteur de deux biographies monumentales sur Elvis (Last Train to Memphis en 1994 et Careless Love en 1999). Son livre sur Parker est tout aussi approfondi, avec près de 600 pages.

La biographie est divisée en deux parties : la première retrace la vie de Parker, tandis que la seconde compile une sélection parmi les dizaines de milliers de lettres, notes et télégrams que Parker a écrits et conservés durant sa carrière. Guralnick a eu un accès exclusif à ces documents, lui offrant une perspective rare sur l'homme derrière le mythe.

En menant ses recherches, Guralnick a reconsidéré tout ce qu'il croyait savoir sur Parker, souhaitant lui donner "la place qui lui revient dans l'histoire". Il décrit le défi d'écrire une biographie équilibrée : "Je ne voulais ni l'excuser, ni le condamner."

Parker est né à Breda, aux Pays-Bas, en 1909, et est entré illégalement aux États-Unis dans les années 1920 sans papiers. Il se réinventa, prétendant venir de Huntington, en Virginie-Occidentale. Après avoir servi dans l'armée américaine, il travailla dans des cirques avant de manager des musiciens comme Hank Snow, Gene Austin et Eddy Arnold. Sa vie bascula lorsqu'il vit Elvis se produire au Louisiana Hayride en janvier 1955 – il reconnut immédiatement en lui une nouvelle sorte de star et sut qu'il devait le guider.

Devenu officiellement le manager d'Elvis en mars 1956, Parker incarnait un nouveau type d'impresario – celui qui privilégiait l'artistique au pur gain commercial. Leurs destins restèrent liés, entre succès et tensions, jusqu'à la mort d'Elvis en 1977.

"C'est une personne totalement différente de ce que les gens imaginent", explique Guralnick, qui rencontra Parker pour la première fois en 1988 et correspondit régulièrement avec lui. "Il était brillant et drôle", ajoute-t-il, décrivant le mélange chez Parker de mythomanie ludique et de protectionnisme rusé. "Il savait soit me désarmer, soit me tenir à distance. Il avait toujours cinq coups d'avance."

Parker comprenait parfaitement son rôle : faire de "ce garçon" (comme il appelait Elvis) une star tout en le protégeant des maisons de disques, promoteurs et producteurs hollywoodiens qui voulaient le édulcorer. Elvis prenait ses propres décisions artistiques – Parker intervenait rarement sur les performances ou le choix des chansons. "Elvis était son artiste. Il adorait la musique parce qu'il adorait l'artiste."

Le management artistique implique souvent de façonner une image. Brian Epstein habilla les Beatles en costumes. Andrew Loog Oldham donna aux Rolling Stones un look plus rebelle. Malcolm McLaren se voyait comme le cerveau derrière les Sex Pistols. Mais Parker intervenait peu. "Elvis était quelqu'un que Parker voyait capable d'une croissance infinie", explique Guralnick. Parker travaillait sans relâche – 16 à 18 heures par jour, sept jours sur sept – pour Elvis. Son dévouement était absolu.

Je demandai à Guralnick si le passé de Parker dans les cirques (historiquement... Beaucoup voyaient Parker avec méfiance, comme un étranger ou un immigré itinérant, ce qui influença la perception préjudiciable du public à son égard. Pourtant, il semblait assumer cette image plutôt que la fuir. Comme le nota un observateur, "Personne n'était plus américain ni plus self-made que Tom Parker." Toute sa vie aux États-Unis fut construite sur la création de son propre mythe.

Par exemple, lors de la renégociation d'un des contrats d'Elvis à Las Vegas, Parker refusa un arrangement secret qu'on lui proposa dans un café d'hôtel. "Tout doit être sur la table, sinon on oublie", insista-t-il. "Nous ne faisons pas ce genre d'affaires."

La réputation de Parker ne devint négative qu'après la mort d'Elvis. Des années 1950 au milieu des années 1970, il était largement respecté dans les industries musicale et cinématographique. Beaucoup de ceux qui travaillèrent avec lui le décrivirent comme entièrement fiable. Il croyait en une éthique commerciale rigoureuse, allant jusqu'à sermonner des associés comme Hank Saperstein – responsable des produits dérivés d'Elvis – sur le traitement équitable du personnel et des fabricants.

Parker négocia habilement pour Elvis, convainquant RCA de payer bien au-dessus du prix du marché pour racheter son contrat chez Sun Records en 1955. Il renégocia aussi tôt le contrat d'Elvis avec RCA lorsque les tubes affluèrent, obtenant de meilleurs termes en seulement 11 mois. Conscient des dépenses inconsidérées d'Elvis et de son lourd fardeau fiscal – tous deux voyaient les impôts élevés comme patriotiques –, Parker créa un fonds d'urgence d'un million de dollars pour le secourir si besoin. Il réglait aussi discrètement les problèmes de l'entourage d'Elvis, le "Memphis Mafia", pour protéger la star des conséquences.

Cependant, Parker avait ses propres vices – c'était un joueur compulsif, perdant un jour 800 000 dollars en une seule session à Vegas. Lui comme Elvis adoraient dépenser plutôt qu'épargner. "Elvis ne s'intéressait pas à accumuler de l'argent – il le dépensait simplement", nota une source. "Et le Colonel n'était pas différent – il perdait le sien aux tables de jeu."

Parker resta dévoué à Elvis bien après sa mort, même après avoir été écarté des affaires de la succession en 1983. Il ne managea plus jamais d'autre artiste, bien qu'il ait conseillé une jeune Céline Dion. Pour lui, aucun autre talent ne pouvait égaler ce qu'il avait accompli avec Elvis.

Des lettres récentes révèlent que Parker avait sérieusement envisagé des tournées mondiales pour Elvis dès 1960 et exploré une possible tournée japonaise en 1973. Contrairement à la croyance populaire, la réticence d'Elvis à tourner à l'étranger ne venait pas de la peur de Parker d'être expulsé – il aurait pu facilement obtenir un passeport américain via son mariage ou son amitié avec le président Lyndon B. Johnson. La vraie raison était simplement qu'Elvis n'en avait pas envie.

Ces éclairages offrent une vision plus équilibrée de Parker – non comme un méchant, mais comme une figure complexe dont l'héritage mérite une réévaluation. Les problèmes d'Elvis découlaient surtout de son addiction aux amphétamines et autres drogues, ainsi que de son habitude de porter des armes, rendant les voyages internationaux impossibles. Parker s'inquiétait de trouver la bonne équipe de sécurité pour protéger Presley. "Il parlait de sécurité pour éviter qu'Elvis ne soit arrêté", expliqua Parker. "Qui transporterait les drogues – qu'Elvis avait toujours sur lui ? Qui s'occuperait des armes ?"

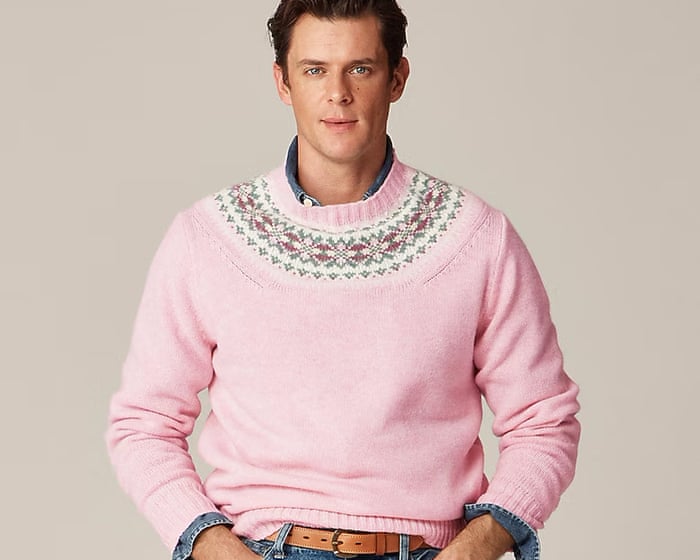

"Un introverti qui jouait les extravertis" … Parker avec sa seconde épouse, Loanne. (Photo : Graceland Archives)

Presley et le Colonel étaient profondément liés, mais Guralnick découvrit des lettres où Parker admettait ne jamais avoir fait partie du cercle intime d'Elvis – tout en semblant s'en contenter. Ils faillirent se séparer en 1973 après un différend à Las Vegas, mais les lettres de Parker de cette époque exposaient calmement comment ils pourraient mettre fin à leur collaboration proprement. "Je n'ai aucune rancœur", écrivit-il, "mais je ne suis pas non plus une marionnette."

La rupture n'eut jamais lieu car leur dépendance mutuelle était trop forte, tout comme leur respect réciproque. Dans un rare télégramme après la signature du contrat RCA original, Elvis dit à Parker : "Je t'aime comme un père." Mais leur lien dépassait le paternalisme. Guralnick croit en une connexion psychologique plus profonde.

"J'en suis venu à voir leur relation comme une sorte de tragédie partagée", dit-il. "Chacun avait ses addictions. Parker était profondément vulnérable – pas seulement à cette époque, mais depuis des traumatismes d'enfance que nous ne comprendrons jamais pleinement. Il ne supportait pas d'être touché par des inconnus."

Loanne, sa seconde épouse, le décrivit comme "un introverti qui avait dû apprendre à jouer les extravertis pour survivre."

Parker mourut en 1997, emportant certains secrets, mais le livre de Guralnick offre le portrait le plus complet, nuancé et démythifié que nous aurons probablement. The Colonel and the King par Peter Guralnick (White Rabbit, 35 £). Pour soutenir The Guardian, commandez votre exemplaire sur guardianbookshop.com. Frais de livraison applicables.