我们皆是历史长河中的一粟。许多我们遭遇的挑战与机遇,并非由个人抉择或所处政体塑造,而是源于我们身处的独特历史时期。

以工业革命为例。它创造了特定商业成功的契机,使部分人致富的同时也在剥削他人。若当时人们能意识到自己所处时代的名称,或许就能更好地预见未来。因此,我提议为当下时代命名:信息危机。

这并非短暂瞬间,而是我们已然身处并将持续终身的漫长阶段。我认为这是人类继文字发明与古登堡印刷术之后,面临的第三次重大信息危机。如今数字通信技术正驱动这场变革,这些持久危机不仅是中性的技术进步,更以深刻不可逆的方式重塑我们的心理与社会结构。

回望前两次信息危机,可见它们既带来知识与认知的飞跃,也伴随剧烈动荡。文字诞生后,世界涌现瑰丽思想与道德体系,却也催生文本误读与诠释战争;印刷术引领启蒙运动与科学迸发,但此前欧洲经历宗教改革,摧毁了运转良好的雕塑、艺术与制度,更导致无数人遭受火刑等酷刑。

当我提及"火刑"时,不仅指实体刑罚,更隐喻意识形态冲突中的极端行为——那些与他们宣称拥护的价值观相悖的行动。这是将活生生的人贬为符号,通过施虐来证明立场。这与成熟辩论或政策抗议无关,而是当战胜争论的欲望凌驾所有原则时,人性沦丧的体现。以火刑处决他人永远不存在正当理由。

不可否认,消灭所有异见的唯一途径是实施难以言表的人权暴行——即便如此也徒劳无功,如今天主教与新教徒依然并存。

我们已能观察到信息危机中此类行为的激增,因为此刻我们正深陷其中。信息洪流将我们淹没,社会与信息结构的缺失使我们无力应对。我认为这种信息过载正滋生焦虑与愤怒。

何以见得?海量信息暴露了我们的无知,放大专业缺失。当你在网络分享社交圈常见观点,可能遭遇数十位更专业者的抨击,被贴上愚昧、过时或偏见标签。这种经历会让人陷入深度不安。这种不安、惶恐与脱节感或许并非坏事,但确实会引发情绪失控。反之亦然:当我们接触他人观点时,可能发现自己仰慕之人持有愚蠢陈旧的见解,即"我曾喜欢鲍勃叔叔直到看见他脸书动态"综合征。这让我们质疑可信之人,怀疑是否被恼人的愚昧包围,最终陷入孤立、误解、无助、恐惧与愤怒。

这或许类似宗教改革时期欧洲人的感受——当发现邻居对圣餐饼酒是否真为基督血肉持有截然不同的观点时。不幸的是,这种情况在好转前可能持续恶化。但仍有工具与策略助我们穿越当前信息危机,更好地适应时代。

**1. 寻找可信的事实核查源**

如同近代欧洲印刷革命时期,如今获取科学信息易如反掌。我能在数秒内观看粒子物理、化学键或疫苗原理视频。但同样轻易接触具有说服力的完全虚假信息,如疫苗有害论或某些不愿提及的解决方案。与印刷时代不同,我们拥有精密可靠的信息网络。BBC提供扎实的事实核查服务,Snopes与PolitiFact同样可信。值得深入了解这些资源,但需注意事实核查是专业技能,随着伪造技术升级正变得愈发困难。

**2. 分享前觉察情绪**

我曾因在社交媒体分享虚假信息而尴尬。人总倾向于为错误辩护,坚称其中存在某些真相——即使并无依据。如今我在发布前会关注情绪波动。若产生强烈反应——比如对特朗普"道指跌千点就应弹劾总统"的推文狂喜,或对他人的恶劣行为愤慨——这便是我暂停核查的信号。当信息完美戳中情绪痛点时,正是查验事实的时机。

**3. 抵制网络羞辱冲动**

我们需要新社会规范度过危机。其一是情绪激动欲转发时暂停在线;其二是应对他人分享谬误时的态度。勿公开令人难堪——你也可能遭遇同样处境。设想你希望如何被提醒:一条私密的支持性信息。文字交流缺乏语音 nuance,易造成疏离。一句轻松的"这让我发笑,但不确定是否真实?"或许更有助益。渡过危机需要避免公开羞辱,培养理解之心。

**4. 给予机构善意推定**

提供准确信息的可信机构在犯错时尤为脆弱,但所有系统都难免失误。关键在回应方式:迅速承认错误,避免防御姿态,调查成因并改进流程以防重演。这是理想应对模式。即便存在这样的系统,信息危机中仍会有人利用个别成员的失误或不当行为,来诋毁真诚行事的整体组织。那么,我们容易因偶发故障全盘否定哪些机构?哪些善意但不完美的大型组织可能被某些权威盯上,意图消除异见或谋取利益?

**5. 警惕"仇恨阅读"**

网络让我们轻易找到令人欣喜或暴怒的观点——而愤慨本身可成为另类愉悦。"仇恨阅读"让我们通过关注自认为愚蠢错误的观点获得优越感。网络助长的这种倾向,促使我们要么寻找认同视角,要么追逐最极端的对立观点。每次信息危机中,我们都可能陷入强化信念的回音室,丧失对共同现实的感知。一旦共同基础消失,便容易将意见相左者非人化。

**6. 承认人性本质**

这意味着不将他人简化为符号或刻板印象。与其假定他人愚昧或恶意,不如考虑多数人是拥有合理观点的思考个体,我们本可进行文明对话寻求共识。承认这点看似理想化,但若认为周遭皆不可理喻,恰说明我们已深陷信息危机。

**7. 忽略他人观点**

若意识到现代通信技术加剧辩论紧张度,或有助于你抽身而出,避免对分歧动怒——无论线上或当面。经深度反思,我学会重视人们情绪,但很少看重其观点。人人皆有观点,但除非是专家,否则不宜过度重视。

**8. 明智使用智能手机**

一部以用户福祉为核心设计的手机,不会要求你通过它追踪心理健康——务必避免此举——也不会发送被动攻击性的屏幕使用提示。相反,它会鼓励你晚间禁用某些应用,提示每日关机数小时,并遵循"不常接触手机时生活更佳"的原则。整日盯着屏幕是我们应尽量避免的。既然手机无助于此,我们需谨慎使用——甚至考虑弃用,正如许多人正在实践的那样。

**9. 限制社交媒体**

理想情况下,社交应用应简化屏蔽非意愿内容的操作。你可轻松创建享受的账号、话题或内容类型的"白名单"。若平台以用户福祉为设计核心,你便可指定仅查看亲友的家庭照、宠物、食谱或职业动态——而不涉及其政治观点。我们身处高压时代,通过自主选择政治参与时机来保护人际关系无可厚非。同时努力实现面对面相聚。依赖科技而非现实互动会加剧孤独。若你较数年前更觉孤立,技术或是部分原因。请记住孤独未必是你的过错,而是时代特征。主动联系约见朋友——他们会心怀感激。

**10. 勿完全隔绝儿童**

某些网络服务为儿童版提供白名单功能,却未惠及成人,这对所有人都是问题。这造成尖锐割裂:某年龄段以下儿童仅接触有限适龄内容,一旦超龄却突然暴露于网络全貌包括其最糟部分。这不仅限制儿童获取娱乐文化体验——若依赖父母手机,他们如何自主探索音乐广播?也剥夺家长随子女成长逐步引入成熟内容的机会。"保护儿童"理念在此并非正解,我们都需要能自主管理体验的技术。

**11. 倡导完善法律**

虽无科技公司某些问题仍会存在,但多数被其加剧。我们需要能掌控手机与社交媒体的法律,决定所见内容与时机。我们理应享有守护自身与子女福祉的技术——各国应协作制定新规,让科技公司承担责任。

**12. 避免无意义争论**

在Bluesky个人主页中,我设有提醒便签:避免无谓网络争论即是革命行为。这使我保持克制。虽时有争辩冲动,偶有人指出我偏离价值观时更令我警醒。我设定个人原则:绝不与只热衷文化战争话题者讨论此类议题。唯有在关系语境中这类对话才具建设性。若与陌生人探讨敏感话题,你们只会将彼此视作对立观点而非活生生的人。最终,勿让"对方"最恶劣行为拉低自身标准。勿将人...视作观念符号。谨记当理性者意见相左时,双方可能皆有价值洞见——即便只是我们称为"生活经验"的真相。今日,勿试图令任何人失业。勿侮辱贬低他人。勿整日翻查他人数年社交媒体挖掘其最糟言论。最重要的是,今日勿将任何人处以火刑。

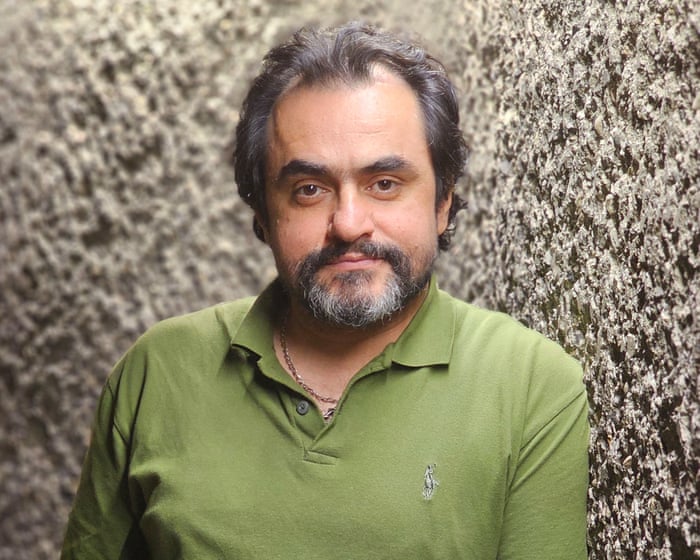

娜奥米·阿尔德曼所著《今日勿施火刑(及历史关于度过信息危机的其他启示)》由无花果树出版社出版(16.99英镑)。支持《卫报》可前往guardianbookshop.com订购,或需支付运费。

常见问题解答

以下是关于"勿与陌生人争论及应对信息过载的11个技巧"的实用问答

基础通用问题

1 什么是信息过载

指日常接触海量信息(新闻、社交媒体、邮件讯息)时产生的 overwhelmed 感受,导致难以专注判断信息重要性

2 为何不宜与陌生人网络争论

网络争论鲜有成效,通常加剧压力、浪费精力时间,极少改变观点。宜保存能量用于有意义的对话

3 管理信息过载的主要益处

减轻压力焦虑,提升专注力,更易决策,获得更多自由时间与精神能量投入真正热爱之事

4 初感 overwhelmed 该如何迈出第一步

从细微处着手:选择某个过载源,静音或取关一天。小胜将积累实施更大改变的信心

实践技巧类问题

5 如何判断信息源可靠性

核查信源声誉,寻找引用证据,确认其他可信源是否报道相同内容,警惕煽动情绪的言语或标题

6 "优化信息流"具体指什么

主动塑造社交媒与新闻流:关注启迪灵感的账号,静音或取关引发压力、传播谬误或浪费时间的来源

7 请举例数字边界

简单数字边界包括:设定每日固定时段查阅新闻/社交媒体,其余时间不接触;关闭手机非必要通知

8 网络争论的良好替代方案是什么

若不同意某贴文,安静划过即可。若情绪强烈且认识对方,可发送私密礼貌的讯息。否则,停止互动是最有力且平和的选择

进阶深度问题