我16岁时成为一名鱼素主义者。当时在我的家人和朋友中,我还不认识任何素食或鱼素者,但我觉得这对我是正确的选择。

那是1980年代,不久后将演变成全国性危机的疯牛病刚刚在英国出现。新研究指出吃肉可能危害健康。再加上亚姆镇附近制革厂和蒂斯河畔斯托克顿屠宰场传来的刺鼻气味,让我确信放弃吃肉是正确选择。

回首往事,很难相信我的决定在周围人眼中多么怪异。在当时的英格兰东北部,像我这样的中下阶层家庭并不鼓励特立独行。人们更喜欢你循规蹈矩。由于不同寻常的饮食习惯,每顿饭都变得冗长乏味,充斥着关于我能吃什么不能吃什么的无休止的、略带敌意的提问。

"圣诞节你总会吃点火鸡吧?"家人总会这样问。

"不,我不吃,"我一遍遍回答。

"可火鸡是圣诞节的象征啊。"

"火鸡是禽肉。"

"这像是阶段性叛逆,给她盘子里放点肉吧。"

类似场景不断重演。即使给我盛了肉,我也只吃旁边的配菜。我始终坚持自己的决定。

对我而言,选择吃什么合情合理——毕竟这是我的身体。人们常问我这样做是为了保持苗条还是博取关注。有些人觉得我在标榜道德优越感,仿佛我的个人选择令他们质疑自身。记得有朋友担心我厨艺有限会降低作为伴侣的吸引力——"男人需要会做肉菜的妻子"。许多人认定我必然是女性最可怕的特质:具有政治意识。他们没说错——我确实是。

鱼素主义让我更积极参与健康与环保事业。不久后我就举着"美丽零残忍"的标语在博姿店外抗议。我读了琳达·麦卡特尼1984年接受素食协会杂志的专访,甚至因为乔治·哈里森和保罗·麦卡特尼是素食者而开始听披头士的音乐。我并非要挑战他人信仰,只是不喜欢食肉这个概念。

多年来,我每天至少两次礼貌拒肉。即使父母接受我是认真的之后,我仍要向男友的母亲、餐厅服务员、在意大利遇到的几乎所有人(二十岁出头时我在那生活过一年),以及博茨瓦纳的绝对所有人(二十五岁左右时在那居住两年)解释自己的选择。1987年我上大学时,素食者被要求"为方便起见"单独坐一桌——我们显然被视作异类。有次椎间盘突出,医生甚至归因于我不吃肉。

回首往事,我意识到这些挑战如何塑造了我。我曾是个讨好型人格,过度顺从,通过他人认可获取自我价值。我假装对他人的爱好感兴趣,过度透支时间,为不是自己的过错道歉。我总是努力维持和谐取悦众人。但学会关注自身需求与自我关怀,让我懂得了设定边界。有时这简单如选择哈罗米奶酪而非羊排,但这是为重大决策做的良好演练。通过每日三餐,我愈发擅长拒绝——这对女性而言尤为困难。

学会表达让我舒适、被重视和快乐的事物,赋予我延续至成年的自信。这些年来,我有勇气争取升职加薪,明确告知他人去留,坦然道歉并要求致歉,在各种情境中找到自我定位。捍卫信念需要反复练习。

如今鱼素主义几乎不再具有争议性,但我仍感激当年作为"异类"经历的淬炼。现在我能欣赏各种 eccentricity——甚至是固执——因为它们让人保持投入与趣味。

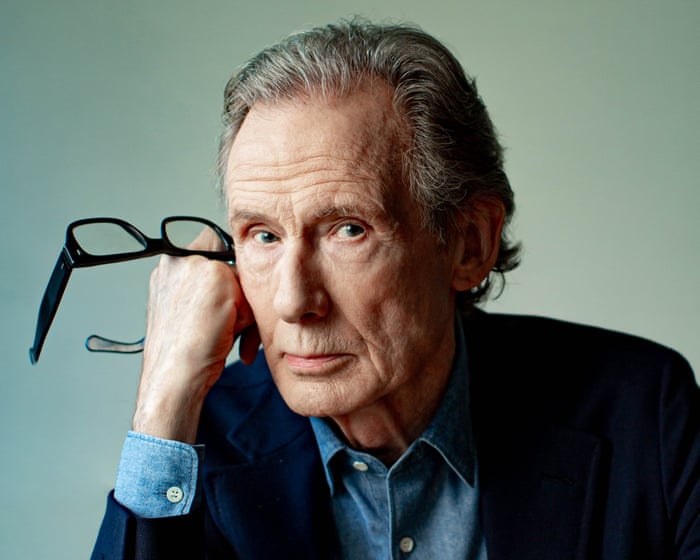

阿黛尔·帕克斯所著《我们美丽的混乱》将于8月28日出版。常见问题解答如下:

基础问答

问:为何16岁停止吃肉?

答:因意识到个人价值观与食肉行为不再相符,这是基于道德观念与日益觉醒的认知作出的决定。

问:学会拒绝在此语境中意味着什么?

答:意味着获得自信,能礼貌拒绝违背个人选择的食物或社交压力,即便处境尴尬。

问:戒肉困难吗?

答:初期确实困难。这是重大转变,需要学习营养知识,应对家庭聚餐等社交场合。

问:替代食物有哪些?

答:探索了豆类、扁豆、豆腐、坚果和蔬菜等新食材,为我开启了烹饪新世界。

问:停止吃肉后有何感受?

答:个人感觉身体更轻盈精力更充沛,但最大变化是获得了更强烈的正直感与自信心。

实践与社交问答

问:如何应对以肉食为主的家庭聚会?

答:主动带素食菜肴分享、食用配菜或提前进食。关键是提前礼貌沟通需求。

问:如何回应他人质疑?

答:保持回答简洁非对抗性。"这是适合我的个人选择"通常已足够,无需向所有人解释。

问:父母曾担心蛋白质摄入吗?

答:确实,这是常见担忧。我通过研究向他们展示豆类和藜麦等植物蛋白来源。

问:会怀念肉味吗?

答:偶尔但不强烈。味觉改变后发现了众多美味,并不觉得缺失。

深度反思问答

问:这个决定如何教会你设定边界?

答:通过坚守这个明确边界,我实践了维护个人原则的坚定表达。