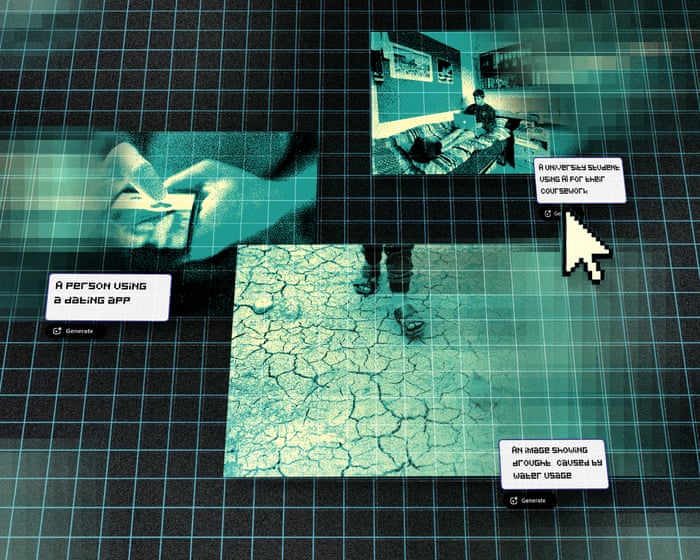

真假难辨:我们还能分清现实与虚构吗?

苏迈娅·莫塔拉

普雷斯顿自由记者,从事广播电视与地方民主报道

近日有亲属向我展示了一段脸书视频:特朗普指责印度违反与巴基斯坦的停火协议。若非其言行反常,我可能也会信以为真。查证新闻来源后,我确认这是AI伪造视频。但当我解释时,这位亲戚拒绝接受——只因视频看起来太真实。若非我阻止,这段视频可能已被转发给数十人。

另一则蒂克托克视频显示男性移民乘船抵英,其中一人对着镜头说:"我们熬过危险航程——现在要去五星级万豪酒店啦!"账号migrantvlog在几天内连发22条视频,内容包含感谢工党提供"免费"自助餐、庆贺获赠2000英镑外卖电动自行车、焚烧英国国旗。该视频单月播放量近38万次。

尽管没有肢体消失或餐具漂浮等明显AI破绽,但模糊背景与僵硬动作仍露马脚。可成千上万的观众发现了吗?从评论区泛滥的种族主义反移民言论来看,多数人并未察觉。

这种虚实混淆令我恐惧。《网络安全法》针对国家支持的虚假信息,但普通人无意传播假视频呢?去年夏季骚乱就因AI生成图片激化,仅有"完整事实"等核查机构在澄清真相。我担忧那些缺乏媒介素养的人,他们轻信谎言并助长事态恶化。

AI能讲述动人故事——但谁掌控着叙事权?

鲁卡娜·莫格拉

莱斯特体育记者,供职于哈伯勒镇足球俱乐部数字传播部

首次在工作中使用AI是为赶制赛事报道。截稿时限迫近,精疲力竭的我写不出满意导语。将笔记输入AI工具后,它竟给出了可用的标题与开篇,为我抢回宝贵时间。

但AI并非魔法。它能理顺生硬句子,删减冗词,却不会追踪信源、捕捉现场氛围或判断叙事转向——这些仍是我的职责。

AI可贵之处在于像位零评判的编辑。作为年轻自由撰稿人,我常缺乏定期反馈。向人类编辑展示初稿令人忐忑,尤其当你仍在摸索个人风格时。ChatGPT不会评判,让我能大胆尝试、打磨笨拙表达,在点击发送前积累信心。

但我仍保持警惕。新闻业已过度依赖提速工具。若AI开始主导叙事方式——更糟的是决定选题方向——我们将丧失赋予报道意义的创造力、挑战性与思想碰撞。目前AI仅是助手。至于方向?仍由人类掌控。

作者注:初稿由我基于真实经历撰写,后使用ChatGPT优化行文、厘清表述并打磨为《卫报》风格。AI提供了帮助,但观点与文风皆属本人。

AI是否以环境为代价?

弗朗西斯·布里格斯

曼彻斯特科学网站编辑

AI的强大毋庸置疑——这是惊人的技术飞跃。但我仍有忧虑:担忧五年内失业,更忧心其环境足迹。

由于巨头们严守数据,评估AI真实影响困难重重。但现状显然不妙。最新研究显示(与其他同类结论一致),仅OpenAI的ChatGPT-4o模型年耗电量就相当于3.5万户家庭(约45万千瓦时),或325所大学、50家美国医院的能耗。

这仅是开始。冷却超算处理器带来额外负担,社交媒体流传的数据中心骇人数据并非空穴来风。估算表明,单是冷却ChatGPT-4o就需消耗约2500个奥运规格泳池的水量。

Perplexity或Claude等轻型AI工具能耗较低。全球来看,AI仍占能源总消耗不足1%。但在爱尔兰,数据中心去年耗电量占全国22%,超过所有城市家庭总和。仅美国就有超6000座数据中心,加之2018年以来AI应用激增,一年后这些数字恐将剧变。

尽管数据严峻,我仍怀希望。研究人员已着手开发纳米材料等高效节能处理器。相比七年前的早期语言模型,现今版本浪费大幅减少。高能耗数据中心的改进需要专家攻克技术难关。

---

当AI成为红娘,我如何确认约会对象真身?

萨兰卡·马赫斯瓦兰

伦敦学生,立志成为记者

"走出去社交约会!"是我这个二十多岁年轻人最常听到的建议。几次尴尬约会和无数事后吐槽后,新恐惧浮现:如果对方用AI和我聊天怎么办?

过度雕琢的回复与怪异完美的开场白让我起疑。我不反对AI——全面抵制无法阻挡其发展——但担忧人类建立真实联结的能力。

对本就焦虑沟通方式的世代,AI如同诱人拐杖。起初只是"让这条消息更友好",最终可能演变成对自我表达能力的侵蚀。2025年Match.com研究显示,每四位美国单身者就有一人使用AI辅助约会。

或许我太悲观。但致所有担心信息传达效果的人:请相信,若缘分注定,它自会发生——无需让AI代劳所有对话。

AI时代的平衡之道

伊曼·汗

剑桥大学社会人类学应届毕业生

AI在教育界的崛起令我对"中立知识"产生质疑。新时代中,我们必须批判性审视所有信息——尤其在AI日益参与教学的高校。虽无法将AI剥离教育,但需监督其开发与应用背后的体系与叙事。

我首次教育AI体验是向ChatGPT索要书单。原以为它是高级搜索引擎,却很快发现其"幻觉"倾向——将虚假信息伪装成事实。起初我以为这只是有待改进的小缺陷,如今清楚ChatGPT和Gemini等聊天机器人助长了错误信息传播。

AI使人机关系更趋复杂。我们需要研究AI如何影响社会科学,如何融入学习与生活。我想探索人类如何适应作为社会参与者的AI,而非仅视其为工具。

---

建筑领域的AI创意伙伴

尼姆拉·塔里克

伦敦建筑专业毕业生

大学初期,我们被禁止用AI撰写建筑论文或建模(仅限校对)。但到毕业年,AI已成为设计流程关键部分——协助渲染与方案优化。

工作室导师教我们为Visoid等平台制作精细指令,将草图转化为概念设计。这拓展了我的创意选项,但错误指令会导致糟糕结果,因此我们学会精准表达。我主要用AI做最终润色,提升渲染效果。

起初AI未显著影响我的设计流程——我仍从现有建筑获取灵感。但后期它加速了创新实验,推动创意边界。如今我认为AI是增强而非取代人类创造力的工具。

初入职场,我期待见证AI如何改变建筑界。事务所已优先考虑具备AI技能的应聘者,其对设计的影响毋庸置疑。紧跟技术本就是建筑行业要务——AI不过再次印证这点。

专题组稿:苏迈娅·莫塔拉与萨兰卡·马赫斯瓦兰(《卫报》积极行动计划实习生)

常见问题

### **常见问题:Z世代、AI与未来**

#### **基础问题**

**1. 什么是Z世代?**

指出生于20世纪90年代中期至2010年代初的人群,成长于互联网、智能手机和社交媒体普及的时代。

**2. AI如何塑造Z世代的未来?**

通过个性化教育、职业自动化等改变学习、工作与日常生活,Z世代将在多领域与AI协同工作。

**3. AI会取代Z世代的工作吗?**

部分岗位将被自动化取代,但AI也将创造新职业,关键在技能转型。

**4. Z世代使用AI安全吗?**

总体安全,但需注意隐私保护、错误信息与过度依赖问题,培养负责任使用意识至关重要。

---

#### **AI对Z世代的益处**

**5. AI如何助力Z世代教育?**

AI导师、个性化学习应用与即时研究工具使学习更高效且量身定制。

**6. AI能改善Z世代心理健康吗?**

AI聊天机器人可提供支持,但严重问题仍需专业人工干预。

**7. AI会让Z世代生活更轻松吗?**

是的!AI可自动化繁琐任务、优化医疗、辅助创意项目等。

---

#### **风险与挑战**

**8. Z世代面临的最大AI风险是什么?**

职业冲击、深度伪造诈骗、工具成瘾及算法偏见是主要威胁。

**9. AI会加剧Z世代的不平等吗?**

若AI工具获取机会不均,可能导致教育或就业差距扩大。

**10. AI会让Z世代变懒惰吗?**

过度依赖AI处理思维或创意工作可能削弱核心能力,保持平衡很重要。

---

#### **进阶问题**

**11. Z世代如何为AI驱动的就业市场做准备?**

除技术硬实力外,还需培养AI无法替代的沟通、批判性思维等软技能。