在1945至1946年的纽伦堡审判中,希特勒副手赫尔曼·戈林位列受审纳粹战犯。而美国精神病学家道格拉斯·凯利的故事却鲜为人知——这位在审判前花费80多小时访谈评估戈林等22名纳粹官员的医者,既被戈林蛊惑,更因洞见纳粹罪行并非特定时代的特例而深陷困扰。杰克·埃尔-海2013年所著《纳粹与精神病学家》详述了这段往事:凯利意识到此类罪恶可能在任何地方重演,而世界对此的漠然最终击垮了他。

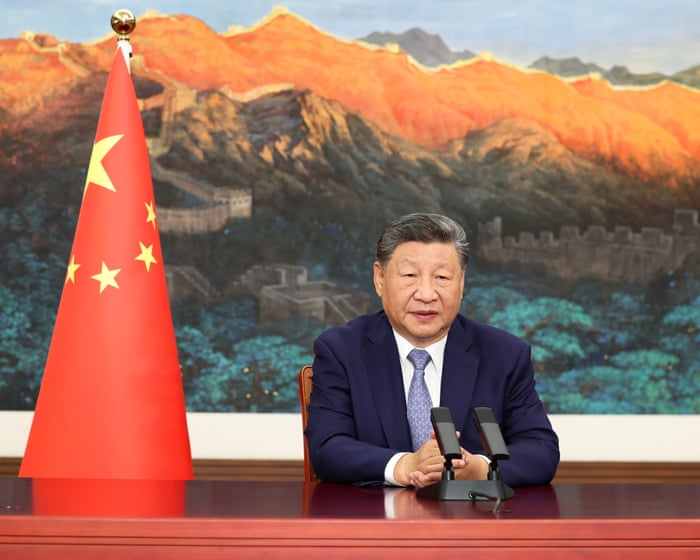

曾以《十二宫》探索职业追寻真相痴迷的编导詹姆斯·范德比尔特,将原著改编为新片《纽伦堡》。罗素·克劳诠释魅力四射的戈林,拉米·马雷克饰演凯利,迈克尔·香农化身曾主导审判并当庭质询戈林的最高法院大法官罗伯特·杰克逊。

"希特勒让我们重拾德意志荣光"这句台词令人不寒而栗地联想到当今言论。对马雷克而言,此次表演让他延续了《007:无暇赴死》中饰演反派萨芬时对"恶"的思考:"扮演邦德反派时我认定'他是邪恶的',但后来开始质疑。"共情能力使他难以接受纯粹的恶,与凯利相似,他被这种平庸之恶震撼:"意识到这可能在任何政权下重演必然令他崩溃。暴行总因我们背过视线而突然爆发。"

范德比尔特在故事中看到现实版《沉默的羔羊》的张力——凯利被诱入与精神变态者的危险关系。"戈林风趣善交际,充满魅力,"导演指出,"他对家人的爱更令人胆寒。他并非达斯·维德式反派,而是渴求权力且对他人苦难无动于衷。"香农在片场目睹克劳的磁性能量:"罗素完全掌握了戈林的魅力,带领其他扮演纳粹的演员齐声歌唱入场,营造出群体氛围。"

克劳自2019年加盟该项目,范德比尔特则已筹备五年。开机前,乔纳森·格雷泽荣获奥斯卡的《利益区域》以聚焦奥斯维辛旁平庸常生活的新颖叙事给范德比尔特留下深刻印象。被问及是否使《纽伦堡》显得过时,他回应:"不同视角自有存在空间。本片更偏传统,有朋友称这类需要观众'吞下苦药'的影片为'菠菜电影',我竭力避免这种观感。"但香农认为:"这应是必看片目,既是娱乐作品又引人反思——以经典电影形式呈现严肃议题实属难得。"

《利益区域》让观众自行想象未现之景,而《纽伦堡》反其道行之,嵌入审判中使用的五分钟集中营纪录片片段。拍摄法庭放映片段时香农深感不适:"在镜头前'表演'观看让我抵触,但理解其必要性。你们会注意到我介绍影片后镜头再未切回——那恰是我真实不安的反映。"范德比尔特笑着否认:"迈克尔表现卓越。我们本就不该总是安逸创作。我要求演员提前不看素材,用真实投影仪与300名群演共同捕捉最本真的反应。"

当法西斯思想日益主流化被美化,当世界首富公开行类似法西斯礼仍获追捧,范德比尔特却无意深究在此语境下推出《纽伦堡》的意义。片中诸多台词与当下共鸣,如戈林赞叹希特勒"让我们重拾德意志荣光",导演否认影射美国政治口号:"这句写于2016年。"虽如此,他仍在"MAGA运动"席卷后保留该台词:"所有深刻戏剧都映照现实。"马雷克更直率指出:"这句台词令人胆寒,强烈呼应着当今以相同词语结尾的口号。"香农更进一步:"危险不仅存于电影——它无处不在。我们沉迷娱乐至死,这实为悲剧。"

谈及美国现状,香农直言:"如今美国如同噩梦,这个精神患病的国度需要救治。自大与自我憎恶每日剧增,我此生未见如此失序。"影片结尾,凯利因在著作中批判美国而遭诟病。当被问及营销团队会否对其言论惊惶,香农淡然道:"我毫不在意。"

《纽伦堡》将于11月14日起英国上映,12月4日登陆澳大利亚院线。

常见问题解答

根据与詹姆斯·范德比尔特、拉米·马雷克和迈克尔·香农的对话,以下是关于"赫尔曼·戈林爱自己的孩子——这才是最令人毛骨悚然之处"主题的常见问题列表

基础问题

问:引文"赫尔曼·戈林爱自己的孩子——这才是最令人毛骨悚然之处"出自何处?

答:出自2024年电影《纽伦堡》中拉米·马雷克角色的台词,凸显战争罪犯同时身为慈爱家人的骇人悖论

问:参与讨论者有哪些人?

答:包括电影编导詹姆斯·范德比尔特,以及主演拉米·马雷克与迈克尔·香农——二人分别饰演纽伦堡审判中的关键人物

问:这句引文的核心观点是什么?

答:揭示邪恶并非总是脸谱化的怪物。最令人战栗的恶往往存在于兼具人性化特质(如家庭之爱)的个体身上,这种复杂性更令人不安

问:讨论涉及哪部作品?

答:关于电影《纽伦堡》,该片戏剧化呈现二战后对纳粹战犯的审判

深度主题问题

问:詹姆斯·范德比尔特为何在影片中融入这一特定理念?

答:旨在突破对纳粹的单一刻画,探索邪恶的心理复杂性与平庸性,迫使观众直面施暴者同样具有人性的不适真相

问:拉米·马雷克与迈克尔·香农的角色如何关联这一主题?

答:马雷克饰演受命解析被告心理的精神病学家道格拉斯·凯利,香农扮演美国法律团队成员弗兰克·B·沃利斯。他们的角色需穿透被告表象,揭示其恐怖行径背后存在的平凡人性

问:该讨论的历史背景是什么?

答:纽伦堡审判开创历史先河,确立了"危害人类罪"概念。将被告视为复杂个体而非纯粹恶魔,是法律与心理进程中关键却令人不安的环节