小说家基兰·德赛在出版第二部作品《失落的传承》(该书荣获2006年布克奖)后不久,便开始了第三部小说的创作。书名《索尼娅与桑尼的孤寂》很快浮现在她脑海中。她决心书写一部"未必浪漫的现代爱情故事",探讨阶级、种族、国籍与家族史等让人疏离的力量,以及那些让人相聚的羁绊。然而这本书的写作竟耗费了近二十年光阴。

德赛笑言,长期专注于单一项目的困扰在于总惹人担忧:"人们开始怀疑你是不是出了问题,是否真的在创作。"有位邻居注意到她每日清晨伏案写作,三餐不离书桌,仅短暂外出处理杂务,直至深夜仍笔耕不辍,甚至忍不住劝诫:"你该走出屋子,这样写书会疯掉的!这根本不是生活!"她九十岁的叔父慈爱地说她开始显得"像流浪汉",她也坦言确实如此:"简直荒谬!"但德赛表示自己热爱这种全身心投入写作的状态。

有时她自己也困惑为何此书耗时如此之久。虽然书稿近700页,"但别忘了有些作家能多次完成这种体量的作品,比如希拉里·曼特尔、狄更斯或托尔斯泰"。她怀疑自己可能"反复重写这本书,任其呈现不同形态"。到2013年左右,她的笔记已达5000页,难以抉择哪些线索该提取编织进故事:时间轴该回溯多远?推进多深?该在索尼娅与桑尼之外,用多少笔墨展现亲友的生活?

"这像是我生命中的宏篇巨著,"她说,"我没有时间重来一遍。"

即便面临无解难题,她仍坚持创作。"这是一种无法解释的固执。若被剥夺写作机会,我会变得异常坚定固执——甚至不近人情。"她庆幸自己能如此专注,无需在写作与子女家庭间寻求平衡。获布克奖后的一两年间,她曾感到压力,但随时间推移,"那种自我意识逐渐消散",她"只是以极度隔离的方式生活与工作"。她每日与母亲通话,常去纽约州北部探望,每周与朋友小聚几次。但数十年来,她大多独居于纽约家中或旅居墨西哥进行创作。

"我生命中有过非常孤独的时期,"她说。孤独到社会身份逐渐模糊:"我几乎不把自己视为具体的人,不觉得自己属于某地,甚至不特别意识到自己是女性——因为极度孤独时,脱离语境的身份毫无意义。"

我们在皇后区幽静街巷的家中相见。她每日随光线变化在厨房餐桌与楼上书桌间切换写作。英版新书刚送达,仍装在门前纸箱里。即便此刻,她仍在思忖:"若将某部分调整重组,本可以采用另一种写法......"

获布克奖时德赛35岁(当时最年轻女性得主),如今54岁的她身型纤瘦,身着浅粉亚麻束腰外衣与深粉长裤,发间一缕灰白。她梳理着头发,谈吐温柔而精准。完成书稿感觉"反高潮",她说,"因为从纯粹艺术世界回归到了平凡生活。"她尚未确定下一步计划。

与前作相似,《索尼娅与桑尼的孤寂》是一部充满黑色幽默、探讨重大政治哲学主题的史诗级多层家族传奇。故事聚焦留学美国的印度作家索尼娅与桑尼。二人初识于索尼娅家族提亲之时——桑尼当时与美国女友交往,对传统婚俗毫无兴趣;而索尼娅则痴迷于年长许多、依赖成性且性情暴戾的艺术家伊兰·德·托尔詹·福斯。

小说中诸多"亲密"关系(无论是爱情还是亲情)皆具破坏性、失衡感与窒息感。角色们借艺术慰藉并逃离困境,但艺术本身也沦为另一种剥削形式。例如伊兰既是窃贼又是寄生虫,从他人痛苦中获利的同时全然献身艺术。他告诉索尼娅:"若是优秀艺术家......你会将更多生命奉献给艺术,逐渐抽空现实生活,直至不敢直视这片虚无。"被问及是否曾有类似感受时,德赛回答:"我确实做了这种交换。虽不后悔......但确实置换了我的人生。或许我只是填满了它。"

德赛说自己始终"活在自己的脑海里",但作为德里家中四个孩子里最年幼的,她从未独处过。父亲供职石油公司,母亲需以美丽纱丽盛装出席晚间派对全力支持丈夫。德赛钦佩母亲的机智——她总能挤出时间自信写作,并为书架添置难寻的书籍。母亲安妮塔·德赛曾三获布克奖提名,但孩子们是通过其光彩照人的外语译者们到访才"逆向理解"到她的声名。"这扇通向世界的大门打开后,她最终跨门而去,也带上了我。"德赛说道。少年时母亲获剑桥大学奖学金,她作为唯一留家的孩子随行赴英。

"这让我恐惧,因为我从未离开过印度,"德赛回忆道。两国间巨大的实力差距令她震惊,这是大量英国经典儿童读物未曾让她准备的。"我无法将现实与《帕丁顿熊》《柳林风声》等幼时所读的奇异故事联系起来。"最终是V·S·奈保尔的《抵达之谜》帮她理解了移民经历。

移居剑桥一年后,母女俩移民马萨诸塞州阿默斯特,德赛进入当地高中。"不得不说相比印度,美国教育体系轻松得难以置信——你只会得到笑脸符号和鼓励,"她玩笑道。

后来她就读佛蒙特州本宁顿文理学院,选修了首个创意写作课。"记得写完第一篇故事时欣喜若狂,"她说。那篇《发油》讲述痴迷头发的男子,下一篇则是关于被派往印度乡村的傲慢公务员。"非常古怪,"她笑道,"不知为何写这些故事。"她同时开始创作1998年出版的首部作品《番石榴园的喧闹》,讽刺一个住进番石榴树被误认圣人的青年。

此后德赛获纽约哥伦比亚大学艺术硕士学位。她发现创意写作课程的弊端在于定期小组研讨"会让人过度自我怀疑——而写好作品需要摆脱这种心态"。此后她避开作家团体,以"传统方式"耗时七年独力完成《失落的传承》。母亲永远是她的第一读者,因其本能理解女儿的创作意图。"她熟知我耕耘的精神土壤,即使未落诸文字,也明白我的追求,"德赛说。

在新作中,名为索尼娅的角色正在创作酷似《番石榴园的喧闹》的故事。伊兰告诫她停止书写"东方主义谬论",避免魔幻现实主义或包办婚姻题材。"他说出了许多人想说的话,这观点有其合理性,"德赛解释。与索尼娅一样,她长期挣扎于如何为西方读者呈现印度。最终她仍在小说中纳入多条包办婚姻线索与魔幻现实主义元素。

正如索尼娅所领悟的,这些问题没有简单答案。在小说中,索尼娅将故事里的番改为苹果以减少西方读者的"异域感",却削弱了真实性——因为苹果在印度更昂贵罕见。"印度多数婚姻是包办的,这是事实。但难道因目标读者群就该避而不写吗?我认为关键在于作家水准的高低。"

德赛居纽约逾二十五载,但在2008年父亲去世前每年都探访印度。自从祖宅售出(父母在她与母亲赴美后分离),她返乡次数减少。她感觉这本小说或许是书写印度的最后机会,试图捕捉千禧之交印度教民族主义兴起时,晚宴谈话风向转变令她警觉的岁月。"与友人在客厅相聚时,会突然发现某些言论变得可被接受,"她回忆道。去年冬季访印时,少数宗教派别友人们表达的恐惧震撼了她。"我意识到当恐惧笼罩一个国家,几乎意味着终结。从未想过美国也会如此。"她提及杰克逊高地多元文化社区类似的恐惧:"特朗普当选前,地铁轨道下充满活力,人们售卖玉米饼、墨西哥卷、烤肉串、宗教护符、面包——当然还有许多性工作者。但现在许多摊位被取缔。移民突查令人们心惊胆战。"

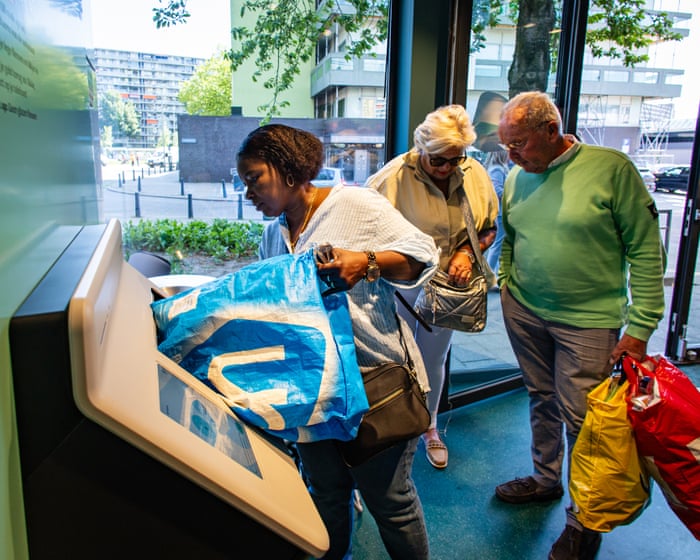

德赛热爱这个与纽约文学圈保持舒适距离的多元社区。她的邻居有爱尔兰与西藏家庭,最近还常与已故的埃及老人在其无花果树下喝咖啡,听亚历山大港成长故事——"所以我也非完全孤独。"我们沿南美街区散步,经过非洲餐馆、杂货店、手机店和货币兑换点,她突然驻足欣喜道:"闻到吗?咖喱味!"仅隔一个街区,街道氛围就从南美完全转变为印度次大陆风情。她指点着最佳烤肉店,我们驻足观赏镶满宝石的24K黄金婚饰。有人递来"世界著名印度占星师"名片,德赛好笑地发现除了承诺重聚爱侣与保障升职,此人还宣称能解决含糊的"孩子错误"问题。她带我看了书中桑尼光顾的隐蔽藏式饺子馆与常去的银行。

下午四点半,母亲如常来电。88岁的安妮塔·德赛近期数次跌倒。作为居住最近的首要联系人,德赛非常担心巡售新书期间母亲无人照料。她无意中加重了自己的焦虑——阅读了多本以养老院为背景的小说,包括伊丽莎白·泰勒的《克莱尔蒙特的帕尔弗里夫人》和母亲推荐的伊丽莎白·斯特劳特的《奥利芙,再说吧》("该读读这个,太可怕了!")。尽管担忧,为女儿完成小说"欣喜若狂"的母亲仍鼓励她不要放弃任何出行计划。

《索尼娅与桑尼的孤寂》已入选布克奖长名单,德赛视此为非凡认可。"我如释重负,仿佛避免了某种模糊的灾难,倍感幸运。"她尚未准备新项目,但已知晓后续创作不会再有如此宏大规模。"我无法重来——战略上也不明智,"她承认,"在这方面,这像是我生命中的宏篇巨著。我没有时间再做一次。"

基兰·德赛的《索尼娅与桑尼的孤寂》将于9月25日由哈米什·汉密尔顿出版社出版。支持《卫报》与《观察家报》,请至guardianbookshop.com订购,或需支付配送费。

常见问题解答

当然,以下是关于基兰·德赛名言"我从未预料这会在美国发生"的常见问题列表:

基础问题

问1:基兰·德赛是谁?

答:基兰·德赛是著名印度作家,2006年凭借小说《失落的传承》获得曼布克奖。

问2:"我从未预料这会在美国发生"指的是什么?

答:她此言是对其小说在美国获得热烈且广泛评论界赞誉的回应,这种反响出乎她的预期。

问3:她何时何地说过这句话?

答:她在2006年获得布克奖后的采访和公开露面中发表了此评论。

问4:为何她对美国反响如此惊讶?

答:该小说主要以印度和尼泊尔为背景,涉及非常具体的后殖民和移民经历。她可能预计作品会更契合这些地区受众,而非广大美国读者。

进阶问题

问5:她的惊讶反映了对美国文学市场的何种认知?

答:这凸显了一种普遍假设,即美国读者可能主要偏爱美国故事,或复杂国际叙事属于小众领域。她的成功挑战了这一观念。

问6:美国反响与英国或印度等其他地区有何不同?

答:虽然该书在全球获得赞誉,但此言特别指向美国评论界、文学圈和读者出乎意料的巨大赞赏规模。

问7:小说主题是否构成美国反响令人惊讶的原因?

答:是的。本书批判性审视移民、文化流离和殖民遗产等深刻个人化且时常令人不适的主题,这类作品通常难获市场青睐。其成功展现了美国受众对挑战性全球视角作品的接纳度。

问8:此言是否改变了国际作家对美国读者的看法?

答:它很可能鼓励了许多国际作家,表明美国读者开放且渴望来自世界任何地方的动人故事,而非仅关注本土叙事。

实践反思问题

问9:有志作家能从此言中学到什么?