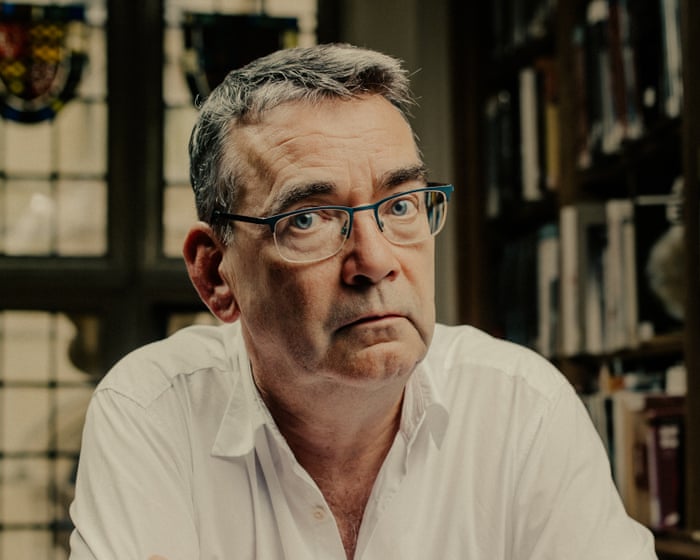

Es fällt schwer, sich jemanden vorzustellen, der dem ungepflegten, abgewrackten MI5-Agenten Jackson Lamb weniger ähnelt als sein Schöpfer Mick Herron. "Er muss tief aus meinem Unterbewusstsein kommen", scherzt der 62-jährige Thrillerautor und nippt an Mineralwasser in einer Dachterrassen-Bar in seiner Heimatstadt Oxford – Welten entfernt vom Londoner Aldersgate, wo seine Bestseller-Serie Slough House spielt. Gekleidet in ein "blaues Hemd, weißes T-Shirt" (ein Wink, den Fans erkennen werden), spricht er leise mit einem Hauch eines Geordie-Akzents. Herron wird oft als Erbe von John le Carré und "bester Spionageroman-Autor seiner Generation" vom New Yorker bezeichnet. Im Gegensatz zu le Carré war er jedoch nie Spion. Seltsamerweise gab ihm Wikipedia sogar ein völlig erfundenes Geburtsdatum. "Ich bekam Karten. Ich bekam einen Kuchen", sagt er.

Für Unkundige: Die Romane und preisgekrönte TV-Serie folgen einer Gruppe von Sonderlingen unter den Spionen, die nach verschiedenen Pannen und Vergehen von MI5 nach Slough House verbannt wurden. Das heruntergekommene Büro ist so weit entfernt vom glatten Regent’s Park-Hauptquartier, dass es genauso gut in der Stadt Slough liegen könnte. Der Dreh ist, dass diese unglücklichen Außenseiter – Spitzname "slow horses" – unter der schmuddeligen Führung von Jackson Lamb immer wieder die polierten Agenten und "the Dogs" im Park ausstechen.

"Ganz einfach ausgedrückt, klingt das nicht sonderlich vielversprechend, oder?", sagt Herron bescheiden. "Ein Haufen Leute, die nicht gut in ihrem Job sind und einander nicht mögen, sitzen in einem Büro fest und müssen zusammenarbeiten. Warum sollte das jemand lesen wollen?" Für den Anfang: Es macht großen Spaß. In einem Genre, das mit düsteren Psychothrillern und glatten Ablegern überfüllt ist, fühlt sich Herrons Mix aus hohem Einsatz, niedriger Komödie und politischer Satire wie ein erfrischender Luftzug an – wäre die Luft in Slough House nicht dick von Blähungen und Frust. Will Smith, Mitautor von The Thick of It und Veep, war die perfekte Wahl, um Herrons Welt fürs TV zu adaptieren: Lamb ist MI5s Antwort auf Malcolm Tucker, nur schmuddeliger. Ein Relikt aus dem Kalten Krieg, zusammengehalten von Alkohol, Zigaretten und Loyalität zu seinen "Joes", ist Lamb zu einer der großen Figuren der zeitgenössischen Literatur geworden. Wie ein moderner Falstaff oder Fagin gehört er nun zur öffentlichen Vorstellungskraft, dank Gary Oldmans liebevoller Darstellung und Kristin Scott Thomas' königlich eisiger Verkörperung von MI5-Chefin Diana Taverner in der TV-Serie.

Diesen Herbst kehren Oldman und die Besetzung für Staffel fünf zurück, basierend auf dem fünften Slough House-Roman London Rules. Getragen von diesem Erfolg wird Apple TV+ auch Herrons weniger bekannten Debütroman von 2003, Down Cemetery Road, adaptieren, mit Emma Thompson als Oxforder Privatdetektivin Zoë Boehm. Und diese Woche erscheint der neunte Band der Slough House-Serie, Clown Town.

Der neue Roman zieht Inspiration aus der wahren Geschichte eines IRA-Informanten und Mörders mit dem Decknamen Stakeknife, bürgerlich Freddie Scappaticci. Herron nennt ihn "ein abscheuliches menschliches Wesen", das in den 70ern und 80ern vom britischen Geheimdienst beschützt wurde – eine Operation, die ein hoher Beamter als "moralisch höchst fragwürdig" bezeichnete, an der die Dienste je beteiligt waren. Perfektes Material für Herron. Figuren in den Slough House-Romanen bewegen sich oft in der trüben Grenze zwischen dem Schutz der Nation und dem Dienst an den Interessen des GCHQ. Stakeknife starb 2023 "friedlich in seinem Bett", nachdem Herron bereits mitten im Schreiben von Clown Town steckte. Der Autor hielt sich nicht zu streng an die historischen Fakten. "Das hemmt die Vorstellungskraft", sagt er. "Außerdem bin ich recht faul, was Recherche angeht."

"Man muss Politik nicht verstehen, um Opfer von politischem Terror zu werden, um Bomben um sich herum explodieren zu sehen", bemerkt Herron. Clown Town beginnt mit einer linken Regierung, die Fuß fasst, angeführt von einem Premierminister, der Designerbrillen favorisiert und "zufällig Anwalt ist". Auch wenn in der Nr. 10 vielleicht ein neuer Besen kehrt, die schattigen Ecken des britischen Establishments bleiben so schmuddelig wie eh und je. "Ich schreibe darüber, wie Macht korrumpiert", sagt Herron. "Das ist kaum eine originelle Beobachtung, aber das spielt keine Rolle." Es spielt keine Rolle, wer an der Macht ist – Dinge werden schiefgehen, ob aus Versehen oder mit Absicht. Ich neige mehr zur "Versehen"-Sicht der Geschichte als zur Verschwörung, aber das Ergebnis ist das gleiche.

Herron mag nicht im Geheimdienst gearbeitet haben, aber er kennt das Büroleben. "In vielerlei Hinsicht schreibe ich mehr über Büros als über Spione", sagt er. "Der Nachrichtendienst ist im Grunde ein großes Büro. Sie haben Küchen mit Kühlschränken. Dort passieren die gleichen Dinge wie an jedem anderen Arbeitsplatz." Das ist kein James Bond.

Herron dazu zu bringen, zuzugeben, dass seine Bücher ein riesiger Erfolg sind, ist wie zu versuchen, Lamb zu einer Dusche zu überreden. "Scheitern interessiert mich immer mehr als Erfolg", beharrt er. "Es wäre albern zu sagen, ich sei jetzt nicht erfolgreich, aber ich war haarscharf davor zu scheitern", fügt er hinzu und kneift Daumen und Zeigefinger zusammen. "Es hätte ganz anders laufen können. Ich hatte großes Glück."

Seine Geschichte ist eine der großen Erfolgsgeschichten des Verlagswesens der jüngeren Zeit – eine Inspiration für Außenseiter überall. Jahre lang passierte er auf seinem Weg zum Rechtsjournal, wo er als Subeditor arbeitete, ein düsteres Gebäude in der Aldersgate Street. "Ich hatte keine Ahnung, dass ich ein Buch, geschweige denn eine Serie darüber schreiben würde", sagt er über das, was zu Slough House wurde. "Ich 'lebe' seither dort." Dasselbe Gebäude erscheint in der TV-Adaption. "Sie gingen den extra Weg. Sie hätten jedes Gebäude nehmen können, taten es aber nicht." In seinem Abendzug zurück nach Oxford feilte er an seinen Ideen, so dass er, wenn er nach Hause kam, genau wusste, was er schreiben würde. "Ich hatte etwa eine Stunde Arbeit in mir jede Nacht", sagt er, im Durchschnitt 360 Wörter pro Tag.

Nachdem er Poesie und literarische Fiktion versucht hatte, wechselte er mit seiner Zoë Boehm-Serie zum Krimi. Am 7. Juli 2005 wartete er auf dem Bahnsteig in Paddington, als eine Bombe in Edgware Road, eine Station entfernt, explodierte. "Man muss Politik nicht verstehen, um Opfer von politischem Terror zu werden, um Bomben um sich herum explodieren zu sehen", reflektiert er. "Das ließ mich realisieren, dass ich über solche Ereignisse schreiben konnte, ohne vollends zu begreifen, wie sie zustande kamen." Also verlagerte er den Fokus und begann, Spionageromane zu schreiben.

Slow Horses erschien 2010, aber ein paar Jahre später fand er keinen UK-Verlag für die Fortsetzung Dead Lions. "Was ist das überhaupt?", fragte ein Verlag, unsicher, ob es ein Thriller oder eine Komödie sei. "Die Bücher verkauften sich anfangs nicht", sagt Herron gelassen. "Es überraschte mich nicht. Ich war nicht verärgert – ich lebte einfach mein Leben weiter."

Eine Lektorin bei John Murray griff zufällig Slow Horses am Liverpool Street Bahnhof auf und beschloss, es zu unterstützen. Die ersten beiden Romane wurden 2015 neu veröffentlicht. Im nächsten Jahr nahm Herron ein viermonatiges Sabbatical, um Vollzeit-Schreiben zu versuchen. Um 11 Uhr am ersten Tag wusste er, dass er es konnte, und als er ins Büro zurückkehrte, reichte er seine Kündigung ein.

Doch 2016 ging es richtig ab. "Es war Brexit", stellt der Autor nüchtern fest. "Das Unglück des Landes war mein Glück." Sein Post-Referendum-Roman London Rules kam 2018 heraus. Plötzlich fühlte sich sein populistischer, schlaksiger, radfahrender Abgeordneter Peter Judd nur allzu vertraut an. Die Parallelen zwischen PJ und BJ waren schwer zu ignorieren. Herron besuchte das Balliol College in Oxford zur gleichen Zeit wie Boris Johnson, though er nicht zum Bullingdon Club gehörte. "PJ war einfach meine Art von rechtem Popanz", sagt er jetzt. "Public-school erzogen, mit einem Anspruchsdenken, Selbstbesessenheit und völliger Missachtung von Ethik, Moral oder Integrität." Er blickt zu den Dächern und ihrem alten College. "Ich meine, Boris Jo–" "Johnson passt dazu", sagt er, "aber viele andere Politiker ebenfalls."

Genau wie le Carrés Romane die Desillusionierung und das Scheitern der 1970er einfingen, spiegelt Herrons Werk die Wut und Frustration wider, die viele im Land empfinden. Als die TV-Adaption 2022 startete, hatte er sein Material vollends im Griff. "Ich bin jetzt populärer, aber ich fühle mich deswegen nicht von den Charakteren entfremdet", sagt er. "Wenn ich mich hinsetze zum Schreiben, fühle ich mich immer noch genau wie der gleiche Mensch, der ich immer war."

Herron wuchs in Newcastle upon Tyne als viertes von sechs Kindern in einer katholischen Familie auf und beschreibt seine Kindheit als glücklich. Sein Vater war Optiker, und seine Mutter, eine Kindergärtnerin, brachte ihm Lesen bei, bevor er zur Schule ging. Er wurde ein besessener Leser, zog oft fiktionale Welten der Realität vor. "An der realen Welt war nichts auszusetzen", sagt er, "aber ich hätte sicherlich lieber eine Geschichte gelesen als in der Schule gesessen."

1979 sah er die TV-Adaption von le Carrés Tinker Tailor Soldier Spy mit seinen Eltern und war sofort hooked. Am nächsten Tag lieh er sich ein Exemplar aus der örtlichen Bibliothek aus. Später, als Student in Oxford, sah er die BBC-Adaption von Smiley’s People von 1982 auf einem kleinen portablen Schwarz-Weiß-Fernseher. Er findet es eine passende Wendung, dass Gary Oldman Smiley im Film von 2011 spielte.

"Le Carré war genau der richtige Romanschriftsteller für seine Zeit", bemerkt Herron. "Er erlebte den Mauerbau. Das war ein Geschenk für uns alle. Brexit ist nicht vergleichbar", fügt er hinzu und weist jegliche Parallelen zu seiner eigenen Ära von sich.

Le Carrés Einfluss ist durchgängig in Slough House spürbar. Der bücherliebende Ex-MI5-Chef David Cartwright ist sicherlich ein Wink auf David Cornwell, le Carrés bürgerlichen Namen. Als Herron Smiley’s People wiederlas, freute er sich, einen fluchenden Taxifahrer namens J. Lamb zu entdecken, ein Detail, das jahrelang in seinem Unterbewusstsein gehaftet hatte.

Lamb, erklärt Herron, entstand aus einer "ungefilterten Liebe zur Sprache". Er ist der einzige Charakter, in dessen Kopf der Autor nie eindringt. Zu wissen, ob Lamb seine ungeheuerlichen Aussagen wirklich meint, würde, in Herrons Sicht, "die Figur nutzlos machen". "Entweder ist er ein absolut verabscheuungswürdiger Mensch oder er tut nur so", sagt er. Einige Leser nahmen an, Lamb sei ein Sprachrohr von Herrons eigenen Ansichten und schickten ihm unterstützende aber üble Briefe.

Das Wechseln zwischen den Perspektiven verschiedener Charaktere – wie Lambs treuer Sekretärin Catherine Standish und dem Tech-Nerd Roddy Ho, zwei seiner Favoriten – lässt den Leser härter arbeiten und geht gegen konventionelle Creative-Writing-Regeln. "Und ich liebe es, Dinge zu tun, die gegen die Regeln sind", bemerkt Herron.

Eine solche Regel ist, Kerncharaktere zu töten, sogar sympathische wie Min Harper. Er will, dass Leser fühlen, dass "niemand sicher ist", though die Motivation nicht nur Schockwert ist. "Es ging um Trauer", erklärt er. Sein Vater war ein paar Jahre vor Serienstart gestorben, aber die Entscheidung war primär literarisch. "Ich dachte: Ich habe diese...""Leute jetzt. Wenn ich einen von ihnen töte, wie werden die anderen sich fühlen?"

Ich genieße das Schreiben von Genre-Fiktion. Ich schätze die Struktur und zu wissen, dass ein Buch ein richtiges Ende haben wird, nicht einfach abrupt aufhört.

Während des Lockdowns zog Herron mit seiner Partnerin Jo Howard, einer Publishing-Headhunterin, zusammen und schreibt jetzt in seiner alten Wohnung. Sein Pendelweg ist ein 10-minütiger Fußmarsch, und er aimt, zwischen 500 und 600 Wörter pro Tag zu schreiben. Wie Zadie Smith und Jonathan Franzen besitzt er kein Smartphone und hat kein Wi-Fi. "Wir hängen rum und faxen uns", scherzt er. Ungewöhnlicher ist, dass er den ganzen Tag über liest. "Ich kann direkt vom Laptop aufs Sofa gehen", sagt er. "Ich bin eher Leser als Schriftsteller. Lesen hält mein Gehirn wach."

Er macht sich keine Sorgen mehr um Geld wie einst, und er genießt es, andere Autoren zu treffen, was er sehr amüsant findet. Aber größtenteils führt er ein ruhiges Leben mit Howard und ihren zwei Katzen – wäre er ein Spion, wären die Katzen seine Schwachstellen. Howard ist seine erste Leserin, though er nie ein Buch mit ihr bespricht, bevor es fertig ist. Sie ist eine begeisterte Wanderin und kann an seinem Tempo erkennen, wenn er einen kniffligen Punkt in einem Roman erreicht. "Ich bin ein Trottel", sagt er über sein Schreiben.

Aktuell arbeitet er an einem Roman außerhalb der Slow Horses-Serie. "Es geht um Spione", verrät er. "Ich mag es, Genre-Zeug zu schreiben. Ich mag diese Struktur. Ich mag es zu wissen, dass ein Buch ein tatsächliches Ende haben wird, anstatt einfach aufzuhören."

Er war überrascht, wie sehr er es genoss, Teil des Writers' Room der TV-Serie zu sein. "Ich fühlte mich nie besonders kollaborativ, selbst als ich in einem Büro arbeitete." Er wird Showrunner Smith vermissen, der kürzlich ankündigte, dass Staffel fünf seine letzte sein wird.

Herron hatte sogar ein paar Cameo-Auftritte. Man könnte ihn und Howard in der ersten Episode übersehen haben, wie sie aus Lambs Lieblings-Chinesischem Restaurant kommen. In Staffel vier sind sie beim Verlassen eines Hotels zu sehen. Er durfte ein Taxi heranwinken, sagt er und imitiert die Geste. Sie hatten各自 ihre eigenen Anhänger. Hätte er sich jemals so ein Szenario vorstellen können? "Es gab nie einen Moment in meinem vorherigen Leben, wo ich dachte, das sei möglich", sagt er.

Staffeln fünf und sechs sind abgeschlossen (letztere basierend auf zwei Romanen, Joe Country und Slough House). Die Dreharbeiten für Staffel sieben, Adaption von Bad Actors, sollen diesen Monat beginnen, womit nur noch Clown Town zu adaptieren bleibt. Hat er ein Endspiel im Sinn?

"Es gibt ein Bewusstsein, dass es ein Endspiel geben sollte." Aber er stellt seine Pferde noch nicht auf die Weide. Er war versucht, Slough House am Ende des ersten Romans in die Luft zu jagen, mit Lamb und Standish als einzige Überlebende, die auf einer Fähre fliehen. "Das ist nicht passiert", sagt er trocken. "Es wäre eigentlich ein gutes Ende gewesen. Aber mein Leben wäre sehr anders."

Clown Town erscheint am Donnerstag bei Baskerville. Um den Guardian zu unterstützen, bestellen Sie Ihr Exemplar auf guardianbookshop.com. Liefergebühren können anfallen. Slow Horses