À l’été 1970, un groupe de révolutionnaires en herbe d’Allemagne de l’Ouest arriva en Jordanie. Ils avaient peu d’expérience avec les armes mais espéraient recevoir un entraînement militaire. Leur objectif était d’amener la guérilla dans les rues de l’Europe, bien que leurs actions précédentes se soient limitées à des actes mineurs comme un incendie dans un grand magasin vide. Ils étaient attirés par le glamour perçu d’une association avec un groupe armé palestinien, et surtout, ils voulaient un endroit sûr pour se cacher et planifier leurs prochaines actions.

Certains membres du groupe avaient volé directement de Berlin-Est communiste à Beyrouth. Les figures les plus connues — Ulrike Meinhof, une journaliste de gauche renommée, et deux incendiaires condamnés, Gudrun Ensslin et Andreas Baader — eurent un parcours plus complexe. Ils passèrent d’abord en Allemagne de l’Est, puis prirent un train pour Prague, où ils embarquèrent pour le Liban. De Beyrouth, un taxi les conduisit vers l’est à travers les montagnes en Syrie, et enfin, ils voyagèrent vers le sud de Damas en Jordanie.

Ils n’étaient pas les premiers Occidentaux à faire un tel voyage. Au sein de la large coalition d’activistes et de mouvements de protestation connue sous le nom de Nouvelle Gauche, soutenir la cause palestinienne était devenu un moyen de prouver son engagement idéologique. Israël n’était plus perçu comme un bastion vulnérable de valeurs progressistes entouré de régimes hostiles. Après sa victoire lors de la guerre de 1967 et l’occupation subséquente de Gaza et de la Cisjordanie, beaucoup à gauche commencèrent à décrire Israël comme un avant-poste agressif de l’impérialisme, du capitalisme et du colonialisme. Parallèlement, de nombreux intellectuels de gauche en étaient venus à croire que le changement radical qu’ils désiraient ne commencerait pas en Europe, où la classe ouvrière semblait plus intéressée par les vacances et les biens de consommation que par la révolution. Ils pensaient plutôt que le soulèvement à venir débuterait en Asie, en Afrique ou en Amérique latine, où les gens étaient prêts à se battre.

La question était de savoir où aller. Contrairement au Vietnam ou à l’Amérique latine, la cause palestinienne offrait un moyen de s’impliquer directement avec relativement peu de risques. Le Moyen-Orient n’était qu’à un court vol ou à un trajet peu coûteux en bus et bateau. Jusqu’à l’automne 1970, le pire qui attendait les volontaires à leur retour était quelques interrogatoires aux frontières.

Alors ils vinrent, de plus en plus nombreux. Un seul camp au nord d’Amman, dirigé par le Fatah — la plus grande faction armée palestinienne de l’époque — accueillit entre 150 et 200 jeunes volontaires en 1969 et 1970. Le plus grand groupe était britannique, mais la plupart des pays d’Europe de l’Ouest étaient représentés, ainsi que certains pays d’Europe de l’Est et plusieurs Indiens. Ils venaient d’horizons idéologiques variés. En février 1970, lorsque le Front démocratique pour la libération de la Palestine — l’un des plus petits groupes armés — proposa un entraînement à toute « force révolutionnaire et progressiste » souhaitant rejoindre un « front mondial contre l’impérialisme, le sionisme et la réaction », environ 50 « maoïstes, trotskistes militants et membres d’un groupe d’extrême gauche en France » répondirent, selon le FBI. La plupart visitèrent simplement des camps de réfugiés, travaillèrent dans des fermes, aidèrent à creuser des tranchées ou assistèrent dans des cliniques. Quelques-uns tirèrent au Kalachnikov. Puis, comme le dit un correspondant étranger, « ils ramassèrent leur keffieh, plusieurs volumes de poésie palestinienne, et rentrèrent chez eux avec des souvenirs et un bronzage ».

Le groupe arrivé à Amman depuis Berlin-Ouest en juin 1970 était un mélange étrange d’activistes violents, de polémistes, d’arrivistes, d’aventuriers et d’intellectuels. Leur leader, bien que pas le plus véhément ni le plus célèbre, était Gudrun Ensslin, la fille de 30 ans d’un pasteur protestant. Grande, blonde et sérieuse, elle avait grandi dans un petit village dans un environnement moral strict. Rien ne laissait présager une rébellion dans sa jeunesse — seulement une intelligence aiguë. Elle obtint une bourse pour préparer un doctorat à l’Université libre de Berlin. Gudrun Ensslin était étudiante en littérature et milita pour le Parti social-démocrate (SPD) modérément de gauche lors des élections de 1965. Comme beaucoup d’autres, elle se sentit profondément trahie lorsque le parti forma un gouvernement de coalition avec les conservateurs l’année suivante.

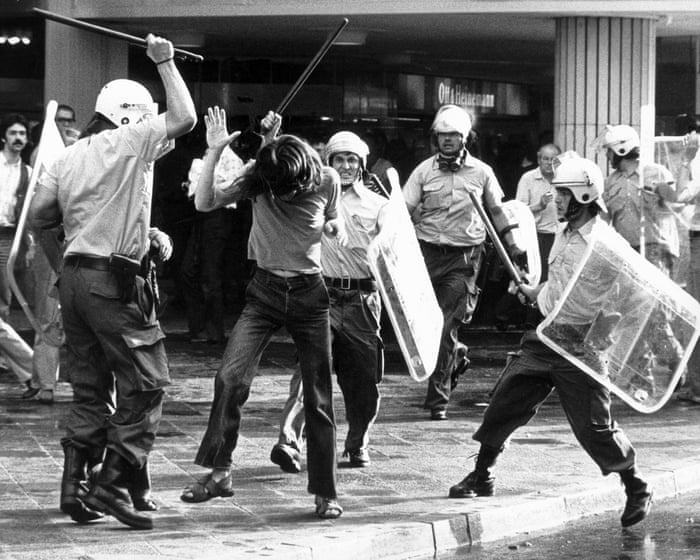

Un tournant survint en juin 1967, lorsque le Shah d’Iran, un allié solide des États-Unis, visita l’Allemagne de l’Ouest, provoquant d’importantes protestations. À Berlin-Ouest, les forces de sécurité du Shah attaquèrent des manifestants, et un policier local abattit un étudiant. Immédiatement après, Ensslin déclara à ses camarades activistes qu’il était impossible de raisonner « la génération qui a fait Auschwitz » et que seule la violence pouvait arrêter un gouvernement déterminé à établir un nouveau régime autoritaire.

Alors que les protestations s’intensifiaient à travers l’Allemagne de l’Ouest, Ensslin atteignit une crise personnelle. Elle quitta son fils en bas âge et son père, un camarade étudiant en littérature, et se plongea dans l’activisme radical à Berlin-Ouest. Là, parmi les marginaux, farceurs, fugueurs, petits criminels, insoumis, fumeurs de joint, artistes d’avant-garde et occasionnels idéologues — le mélange qui faisait de la ville un endroit excitant et anarchique — elle rencontra Andreas Baader et tomba amoureuse de lui.

Baader avait 24 ans. Son père avait disparu sur le front russe pendant la Seconde Guerre mondiale, et il grandit entouré de femmes en deuil. Après un premier accrochage avec la police à neuf ans, il fut expulsé de plusieurs écoles et fréquenta brièvement une école d’art. Les études formelles l’ennuyaient ; il toucha au « action-théâtre » expérimental. Un ami le décrivit comme « un genre de Marlon Brando ».

Gâté, arrogant et paresseux, Baader avait un charme ténébreux et négligé qui attirait les femmes et certains hommes. Il s’habillait de façon fashionable et coûteuse, posa pour des photos érotiques dans un magazine gay, et portait occasionnellement du maquillage. Il adorait les voitures rapides mais avait peu d’intérêt à obtenir un permis de conduire, ce qui lui valut plusieurs condamnations pour infractions routières. Baader n’était pas engagé politiquement et n’avait pas de sentiments forts pour les causes progressistes. Il était attiré par Berlin principalement parce que vivre là-bas l’exemptait du service militaire.

Beaucoup d’activistes berlinois trouvaient Baader irritant. L’un le décrivit comme « impossible à parler », enclin à bouder, intimider et se vanter. En avril 1968, un incendie accidentel dans un grand magasin de Bruxelles tua plus de 250 personnes. Baader se vanta de vouloir déclencher un incendie similaire, mais ce fut Ensslin qui organisa la voiture, rassembla l’équipement et choisit un grand magasin de Francfort comme cible. Après l’attentat à l’incendie, qui causa des dégâts importants mais aucun mort, ils allèrent dans un bar gauchiste connu pour célébrer bruyamment. Ce fut une erreur, tout comme le fait de laisser des composants de bombe dans leur voiture et une liste d’ingrédients dans une poche de manteau.

Ces erreurs conduisirent à leur arrestation en moins de 36 heures. Après six mois en détention, ils furent jugés en octobre 1968. Au tribunal, Ensslin — vêtue d’une veste en cuir rouge — agita le Petit Livre Rouge de Mao et affirma que l’incendie était une protestation contre l’indifférence du public allemand face aux horreurs de la guerre du Vietnam. Baader, avec des lunettes noires, un T-shirt et une veste Mao, fuma un cigare cubain au banc des accusés et compara les étudiants allemands aux Noirs américains opprimés. Chacun reçut une peine de trois ans de prison mais fut libéré après huit mois en attendant l’appel.

Comme condition de leur libération provisoire, ils durent effectuer des travaux sociaux. Ils passèrent les mois suivants à travailler avec des adolescents dans des institutions à Francfort. Ensslin organisa des discussions sur Mao, tandis que Baader prenait l’argent de poche des jeunes, les emmenait dans des bars, buvait et profitait de la situation. Lorsqu’ils apprirent que leur appel avait été rejeté, Baader et Ensslin choisirent de fuir plutôt que de retourner en prison. Ils conduisirent vers l’ouest à Paris, séjournant dans l’appartement luxueux d’un écrivain radical français, dînant dans des restaurants coûteux et se photographiant dans des cafés. Après quelques semaines, ils se lassèrent de la ville et conduisirent en Italie. À Milan, ils furent accueillis par Giangiacomo Feltrinelli, un riche éditeur de gauche, qui leur montra sa collection d’armes. Ils passèrent de longues heures à discuter de la lutte armée à venir. Lorsque leur voiture fut volée, Baader fractura une Alfa Romeo, qu’ils conduisirent jusqu’à Berlin. Ayant besoin d’un endroit où loger, ils cherchèrent la journaliste Ulrike Meinhof, qu’ils avaient rencontrée pendant leur procès.

Meinhof avait presque dix ans de plus qu’eux. Elle avait grandi dans une petite ville conservatrice du nord-ouest de l’Allemagne — une jeune femme sérieuse, mature, religieuse et idéaliste qui obtint une bourse pour étudiants surdoués pour étudier l’éducation et la psychologie à l’université. Elle protesta contre l’installation d’armes nucléaires en Allemagne de l’Ouest, rejoignit l’aile jeunesse du Parti social-démocrate, écouta du jazz et fuma la pipe.

À cette époque, elle commença à écrire des articles pour des magazines étudiants. Ses opinions étaient radicales mais pas extrêmes, et ses arguments étaient bien structurés et minutieusement documentés. Elle devint rapidement une contributrice régulière de Konkret, un magazine de culture et de politique de gauche basé à Hambourg. En 1961, elle épousa l’éditeur du magazine et donna naissance à des jumelles un an plus tard. Au cours des années suivantes, le journalisme de Meinhof lui valut le respect, un bon revenu, plusieurs procès et une réputation de porte-parole officieuse du mouvement de protestation grandissant d’Allemagne de l’Ouest. Elle apparut fréquemment à la télévision et à la radio. Un correspondant britannique quelque peu épris l’interrogea chez elle à Hambourg, décrivant « une femme nerveuse et jolie avec deux petites filles blondes qui se roulaient à ses pieds » qui admit tristement que les activistes plus militants la rejetaient comme une « pacifiste mièvre ».

Mais Meinhof était malheureuse. Pendant des années, elle et son mari éditeur firent partie de l’élite sociale libérale locale, assistant à des bals et dîners et passant les week-ends à la station balnéaire à la mode de Kampen sur l’île de Sylt en mer du Nord. Ce mode de vie la mettait mal à l’aise. « Notre maison, les fêtes, Kampen — tout cela n’est que partiellement agréable… Les apparitions à la télé, les contacts, l’attention que je reçois… Je trouve cela plaisant, mais cela ne satisfait pas mon besoin de chaleur, de solidarité, d’appartenance à un groupe », écrivit-elle dans son journal.

Heureusement pour Ensslin et Baader, Meinhof finit par résoudre le conflit entre ses convictions politiques approfondies et son mode de vie. Fin 1967, elle divorça de son mari infidèle et sans remords et déménagea avec ses filles à Berlin. Son appartement devint un lieu de rassemblement pour activistes, écrivains, étudiants et jeunes en fuite. Lorsque les deux incendiaires fugitifs se présentèrent à sa porte après leur retour d’Italie, elle accepta de les héberger.

Début 1969, les opinions autrefois modérées de Meinhof devinrent plus extrêmes. Son langage devint plus dur, et ses arguments plus directs. Elle était très occupée — donnant des conférences, travaillant sur une enquête concernant les jeunes fugueuses dans les institutions publiques, et écrivant tard dans la nuit. Les intervieweurs la trouvèrent tendue et en colère, sa voix déjà grave rendue rauque par le tabagisme.

« Protester, c’est quand je dis que je n’aime pas ça. Résister, c’est quand je mets fin à ce que je n’aime pas. Protester, c’est quand je dis que je refuse de continuer à accepter cela. Résister, c’est quand je m’assure que tout le monde arrête de l’accepter aussi », écrivit-elle dans l’une de ses dernières chroniques pour Konkret en avril 1969.

Ensslin et Baader vécurent avec Meinhof pendant plusieurs semaines intenses. Pour toutes les personnes impliquées, les filles de Meinhof aimaient Ensslin, qui jouait avec elles, mais n’aimaient pas Baader, qui riait lorsqu’elles se blessaient. Après quelques mois, les invités partirent, mais Meinhof resta malheureuse. Lorsque son nouveau partenaire suggéra d’acheter un sapin de Noël, elle l’accusa de sentimentalité bourgeoise et interdit les cadeaux ou toute célébration. Ses filles manquaient souvent l’école. Meinhof dit à ses collègues qu’elle ne voyait plus l’intérêt du journalisme et se plaignit également des contraintes de la maternité.

Lorsque Baader fut de nouveau arrêté au volant d’une voiture volée avec de faux papiers et renvoyé en prison pour purger sa peine, Ensslin demanda à Meinhof d’aider à libérer son amant. La journaliste accepta d’écrire des lettres au directeur de la prison, prétendant qu’elle et Baader travaillaient ensemble sur un livre, et obtint l’autorisation pour qu’il la rejoigne pour des recherches dans une bibliothèque berlinoise. Vers 10 heures du matin le 14 mai 1970, peu après que Meinhof et le prisonnier se furent installés avec des cigarettes et du café instantané dans la salle de lecture de l’Institut des questions sociales, deux femmes entrèrent, suivies d’un homme armé d’un pistolet Beretta, puis d’Ensslin. Ensemble, ils maîtrisèrent les deux gardiens armés de la prison à l’aide de gaz lacrymogène et tirèrent sur un membre âgé du personnel. Baader sauta d’une fenêtre du premier étage sur la pelouse bien entretenue de l’institut et s’enfuit. Meinhof fit face à un choix déchirant : rester sur place, prétendre avoir été trompée par Ensslin, et retourner à son écriture, son activisme et ses enfants — ou suivre Baader et les autres, échangeant tout cela contre une vie incertaine et dangereuse de fugitive recherchée.

Une voiture de sport Alfa Romeo volée avait été préparée pour leur évasion — retrouvée plus tard par la police avec un pistolet à gaz lacrymogène et une copie du Capital de Marx à l’intérieur — mais la violence pendant l’évasion força un changement de plan. Ils devaient maintenant aller plus loin qu’un plein d’essine ne le permettait. Pour empirer les choses, Meinhof avait choisi de sauter par la fenêtre après Baader, et ils avaient maintenant avec eux une personnalité publique connue. Meinhof n’avait pas de réseau de soutien ni de faux papiers et était retenue par des responsabilités familiales. L’une de ses premières actions en tant que fugitive fut d’appeler un ami pour organiser le ramassage de ses filles à l’école.

La solution évidente était de