Nell'estate del 1970, un gruppo di aspiranti rivoluzionari dalla Germania Ovest arrivò in Giordania. Avevano poca esperienza con le armi ma speravano di ricevere addestramento militare. Il loro obiettivo era portare la guerriglia nelle strade d'Europa, sebbene le loro azioni precedenti si fossero limitate a gesti minori come appiccare un incendio in un grande magazzino vuoto. Erano attratti dal fascino percepito nell'associarsi a un gruppo armato palestinese, e soprattutto, volevano un luogo sicuro dove nascondersi e pianificare le prossime mosse.

Alcuni membri del gruppo erano volati direttamente dalla Berlino Est comunista a Beirut. Le figure più note – Ulrike Meinhof, una nota giornalista di sinistra, e due piromani condannati, Gudrun Ensslin e Andreas Baader – fecero un viaggio più complicato. Prima attraversarono la Germania Est, poi presero un treno per Praga, dove presero un volo per il Libano. Da Beirut, un taxi li portò a est attraverso le montagne verso la Siria, e infine viaggiarono a sud da Damasco verso la Giordania.

Non erano i primi occidentali a fare un tale viaggio. All'interno della vasta coalizione di attivisti e movimenti di protesta nota come Nuova Sinistra, sostenere la causa palestinese era diventato un modo per dimostrare il proprio impegno ideologico. Israele non era più visto come un baluardo vulnerabile di valori progressisti circondato da regimi ostili. Dopo la sua vittoria nella guerra del 1967 e la successiva occupazione di Gaza e della Cisgiordania, molti a sinistra iniziarono a descrivere Israele come un avamposto aggressivo dell'imperialismo, del capitalismo e del colonialismo. Allo stesso tempo, molti intellettuali di sinistra erano giunti a credere che il cambiamento radicale che desideravano non sarebbe iniziato in Europa, dove la classe operaia sembrava più interessata alle vacanze e ai beni di consumo che alla rivoluzione. Invece, pensavano che la prossima rivolta sarebbe iniziata in Asia, Africa o America Latina, dove la gente era pronta a combattere.

La domanda era dove andare. A differenza del Vietnam o dell'America Latina, la causa palestinese offriva un modo per coinvolgersi direttamente con relativamente pochi rischi. Il Medio Oriente era a breve volo o a un economico viaggio in autobus e barca. Fino all'autunno del 1970, il peggio che attendeva i volontari al ritorno erano alcune domande al controllo di frontiera.

Quindi arrivarono, in numero crescente. Un solo campo a nord di Amman, gestito da Fatah – la più grande fazione armata palestinese dell'epoca – ospitò tra i 150 e i 200 giovani volontari nel 1969 e 1970. Il gruppo più numeroso era britannico, ma erano rappresentati la maggior parte dei paesi dell'Europa occidentale, insieme ad alcuni dell'Europa orientale e diversi indiani. Provenivano da un mix di background ideologici. Nel febbraio 1970, quando il Fronte Democratico per la Liberazione della Palestina – uno dei gruppi armati più piccoli – offrì addestramento a qualsiasi "forza rivoluzionaria e progressista" che volesse unirsi a un "fronte mondiale contro l'imperialismo, il sionismo e la reazione", circa 50 "militanti maoisti, trotskisti e membri di un gruppo di estrema sinistra in Francia" risposero, secondo l'FBI. La maggior parte visitava semplicemente campi profughi, lavorava in fattorie, aiutava a scavare trincee o assisteva in cliniche. Qualcuno sparò con un Kalashnikov. Poi, come disse un corrispondente straniero, "raccolsero il loro keffiyeh, diversi volumi di poesia palestinese, e tornarono a casa con souvenir e un'abbronzatura".

Il gruppo arrivato ad Amman da Berlino Ovest nel giugno 1970 era uno strano mix di attivisti violenti, polemisti, promotori di sé stessi, avventurieri e intellettuali. La loro leader, sebbene non la più schietta o famosa, era Gudrun Ensslin, la trentenne figlia di un pastore protestante. Alta, bionda e seria, era cresciuta in un piccolo villaggio in un ambiente moralmente rigoroso. Non c'era segno di ribellione nella sua giovinezza – solo una sharp intelligence. Ottenne una borsa di studio per un dottorato alla Libera Università di Berlino. Gudrun Ensslin era una studentessa di letteratura che fece campagna per il Partito Socialdemocratico (SPD) moderatamente di sinistra nelle elezioni del 1965. Come molti altri, si sentì profondamente tradita quando l'anno successivo il partito formò un governo di coalizione con i conservatori.

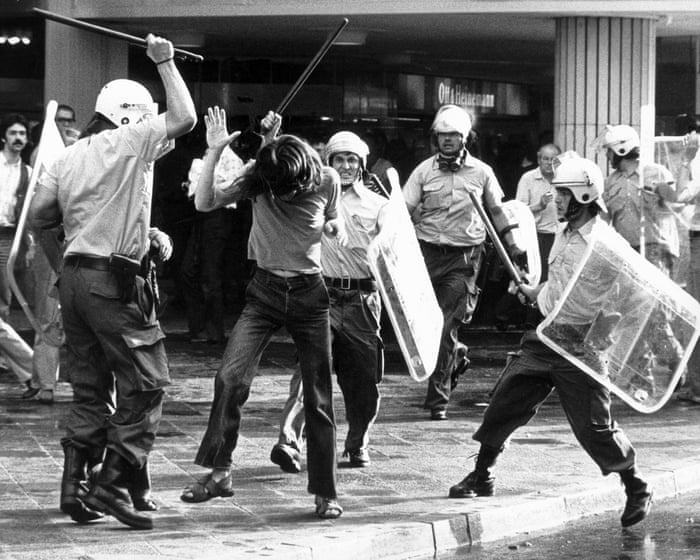

Una svolta arrivò nel giugno 1967, quando lo Scià dell'Iran, un saldo alleato degli USA, visitò la Germania Ovest, scatenando grandi proteste. A Berlino Ovest, le forze di sicurezza dello Scià attaccarono i dimostranti, e un poliziotto locale sparò e uccise uno studente. Immediatamente dopo, Ensslin disse ad altri attivisti che era impossibile ragionare con "la generazione che fece Auschwitz" e che solo la violenza poteva fermare un governo intenzionato a stabilire un nuovo regime autoritario.

Mentre le proteste si intensificavano in tutta la Germania Ovest, Ensslin raggiunse una crisi personale. Lasciò il figlio neonato e suo padre, un compagno studente di letteratura, e si immerse nell'attivismo radicale a Berlino Ovest. Lì, tra emarginati, burloni, fuggitivi, piccoli criminali, renitenti alla leva, tossicodipendenti, artisti d'avanguardia e occasionali ideologi – il mix che rendeva la città un luogo eccitante e anarchico – incontrò Andreas Baader e se ne innamorò.

Baader aveva 24 anni. Suo padre era scomparso sul fronte russo durante la Seconda Guerra Mondiale, e lui crebbe circondato da donne in lutto. Dopo un primo incontro con la polizia a nove anni, fu espulso da diverse scuole e frequentò brevemente la scuola d'arte. Lo studio formale lo annoiava; si dilettava in sperimentali "teatri d'azione". Un amico lo descrisse come "un tipo alla Marlon Brando".

Viziato, arrogante e pigro, Baader aveva un fascino torvo e trasandato che attirava donne e alcuni uomini. Vestiva in modo fashion e costoso, posava per foto erotiche in una rivista gay, e occasionalmente indossava makeup. Amava le auto veloci ma aveva poco interesse a prendere la patente, risultando in multiple condanne per traffico. Baader non era politicamente impegnato e non aveva forti sentimenti sulle cause progressiste. Era attratto da Berlino principalmente perché vivere lì lo esentava dal servizio militare.

Molti attivisti berlinesi trovavano Baader irritante. Uno lo descrisse come "impossibile da parlare", incline a fare il broncio, a fare il bullo e a vantarsi. Nell'aprile 1968, un incendio accidentale in un grande magazzino di Bruxelles uccise oltre 250 persone. Baader si vantò di voler appiccare un incendio simile, ma fu Ensslin a organizzare l'auto, a raccogliere l'attrezzatura e a scegliere un grande magazzino di Francoforte come loro obiettivo. Dopo l'attacco incendiario, che causò danni significativi ma nessuna morte, andarono in un noto bar di sinistra per festeggiare rumorosamente. Questo fu un errore, così come lasciare componenti bomba nella loro auto e una lista di ingredienti in una tasca del cappotto.

Questi errori portarono al loro arresto entro 36 ore. Dopo sei mesi in custodia, furono processati nell'ottobre 1968. In tribunale, Ensslin – indossando una giacca di pelle rossa – sventolò il Libretto Rosso di Mao e affermò che l'incendio doloso era una protesta contro l'indifferenza del pubblico tedesco per gli orrori della guerra del Vietnam. Baader, con occhiali scuri, una T-shirt e una giacca mao, fumò un sigaro cubano nel banco degli imputati e paragonò gli studenti tedeschi agli afroamericani oppressi. Ognuno ricevette una condanna a tre anni di prigione ma fu rilasciato dopo otto mesi in attesa d'appello.

Come condizione per il loro rilascio provvisorio, fu richiesto di impegnarsi in lavori sociali. Passarono i mesi successivi lavorando con adolescenti in istituzioni a Francoforte. Ensslin organizzò discussioni su Mao, mentre Baader prese i soldi della paghetta dei giovani, li portò nei bar, bevve e approfittò della situazione. Quando seppero che il loro appello era stato respinto, Baader ed Ensslin scelsero di fuggire piuttosto che tornare in prigione. Guidarono a ovest verso Parigi, soggiornando nel lussuoso appartamento di uno scrittore radicale francese, cenando in ristoranti costosi e scattando foto l'un l'altro nei caffè. Dopo alcune settimane, si stancarono della città e guidarono in Italia. A Milano, furono accolti da Giangiacomo Feltrinelli, un ricco editore di sinistra, che mostrò loro la sua collezione di pistole. Passarono lunghe ore a discutere della prossima lotta armata. Quando la loro auto fu rubata, Baader svaligiò un'Alfa Romeo, che guidarono di ritorno a Berlino. Avendo bisogno di un posto dove stare, cercarono la giornalista Ulrike Meinhof, che avevano incontrato durante il processo.

Meinhof aveva quasi dieci anni in più di entrambi. Crebbe in una piccola città conservatrice della Germania nordoccidentale – una giovane donna seria, matura, religiosa e idealista che ottenne una borsa di studio per studenti dotati per studiare educazione e psicologia all'università. Protestò contro il posizionamento di armi nucleari in Germania Ovest, si unì all'ala giovanile del Partito Socialdemocratico, ascoltava jazz e fumava la pipa.

In quel periodo, iniziò a scrivere articoli per riviste studentesche. Le sue opinioni erano radicali ma non estreme, e le sue argomentazioni erano ben strutturate e approfonditamente ricercate. Divenne presto una collaboratrice regolare di Konkret, una rivista di cultura e politica di sinistra con sede ad Amburgo. Nel 1961, sposò l'editore della rivista e diede alla luce due gemelle un anno dopo. Negli anni seguenti, il giornalismo di Meinhof le fece guadagnare rispetto, un buon reddito, diverse cause legali e una reputazione come voce non ufficiale del crescente movimento di protesta della Germania Ovest. Apparve frequentemente in televisione e radio. Un corrispondente britannico un po' infatuato la intervistò a casa ad Amburgo, descrivendo "una donna nervosa e carina con due bambine bionde che le rotolavano ai piedi" che tristemente ammise che gli attivisti più militanti la liquidavano come una "frittella amante della pace".

Ma Meinhof era infelice. Per anni, lei e suo marito editore avevano fatto parte dell'élite sociale liberale locale, partecipando a balli e cene e passando i fine settimana alla moda località balneare di Kampen sull'isola di Sylt nel Mare del Nord. Questo stile di vita la lasciava a disagio. "La nostra casa, le feste, Kampen – tutto ciò è solo parzialmente piacevole… Apparizioni in TV, contatti, l'attenzione che ricevo… La trovo piacevole, ma non soddisfa il mio bisogno di calore, solidarietà, appartenenza a un gruppo," scrisse nel suo diario.

Fortunatamente per Ensslin e Baader, Meinhof alla fine risolse il conflitto tra le sue convinzioni politiche approfondite e il suo stile di vita. Alla fine del 1967, divorziò dal marito non pentitamente infedele e si trasferì con le figlie a Berlino. Il suo appartamento divenne un punto di ritrovo per attivisti, scrittori, studenti e giovani in fuga. Quando i due piromani fuggitivi si presentarono alla sua porta dopo il ritorno dall'Italia, acconsentì a farli restare.

Entro il 1969, le opinioni una volta moderate di Meinhof divennero più estreme. Il suo linguaggio divenne più duro, e le sue argomentazioni più dirette. Era molto impegnata – teneva conferenze, lavorava a un'indagine su giovani fuggitive in istituzioni statali, e scriveva fino a tarda notte. Gli intervistatori la trovavano tesa e arrabbiata, la sua voce già profonda resa roca dal fumare incessante.

"Protesta è quando dico che questo non mi piace. Resistenza è quando metto fine a ciò che non mi piace. Protesta è quando dico che mi rifiuto di andare ancora avanti con questo. Resistenza è quando mi assicuro che tutti gli altri smettano di andare avanti," scrisse in una delle sue ultime colonne per Konkret nell'aprile 1969.

Ensslin e Baader vissero con Meinhof per diverse settimane intense. Per tutti i coinvolti, le figlie di Meinhof apprezzavano Ensslin, che giocava con loro, ma non sopportavano Baader, che rideva quando si facevano male. Dopo alcuni mesi, gli ospiti se ne andarono, ma Meinhof rimase infelice. Quando il suo nuovo partner suggerì di prendere un albero di Natale, lo accusò di sentimentalismo borghese e bandì regali o qualsiasi celebrazione. Le sue figlie spesso saltavano la scuola. Meinhof disse ai colleghi che non vedeva più il punto del giornalismo e si lamentò anche delle restrizioni della maternità.

Quando Baader fu riarrestato guidando un'auto rubata con documenti falsi e rimandato in prigione a scontare la pena, Ensslin chiese a Meinhof di aiutare a liberare il suo amante. La giornalista accettò di scrivere lettere al direttore del carcere, affermando che lei e Baader stavano lavorando a un libro insieme, e ottenne il permesso per lui di unirsi a lei per ricerche in una biblioteca di Berlino. Intorno alle 10 del mattino del 14 maggio 1970, poco dopo che Meinhof e il prigioniero si erano sistemati con sigarette e caffè istantaneo nella sala di lettura dell'Istituto per le Questioni Sociali, due donne entrarono, seguite da un uomo armato con una pistola Beretta, e poi Ensslin. Insieme, sopraffecero le due guardie carcerarie armate usando gas lacrimogeno e spararono a un membro anziano dello staff. Baader saltò da una finestra del primo piano sul prato ben curato dell'istituto e scappò. Meinhof affrontò una scelta in una frazione di secondo: restare dove era, fingere di essere stata ingannata da Ensslin, e tornare alla sua scrittura, attivismo e figli – o seguire Baader e gli altri, scambiando tutto per una vita incerta e pericolosa come ricercata fuggitiva.

Un'auto sportiva Alfa Romeo rubata era stata preparata per la fuga – poi trovata dalla polizia con una pistola lanciagas e una copia de Il Capitale di Marx dentro – ma la violenza durante l'evasione forzò un cambio di piano. Ora dovevano andare più lontano di quanto un serbatoio di benzina potesse portarli. Per peggiorare le cose, Meinhof aveva scelto di saltare dalla finestra dopo Baader, e ora avevano con loro una figura pubblica nota. Meinhof non aveva una rete di supporto o documenti falsi ed era trattenuta da responsabilità familiari. Uno dei suoi primi atti da fuggitiva fu chiamare un amico per organizzare che le sue figlie fossero prese da scuola.

La soluzione ovvia era lasciare la Germania Ovest, e idealmente l'Europa. Ensslin era in contatto con un rappresentante di Fatah a Berlino Ovest che organizzò una partenza affrettata. Stringendo passaporti falsi e goffamente camuffati con parrucche e trucco, si incontrarono alla stazione Friedrichstrasse di Berlino poco più di tre settimane dopo la fuga