Am Tag nach der Brexit-Abstimmung 2016 öffnete das Pub in meiner Heimatstadt früher. Die Leute feierten unter Union Jacks und hoben triumphierend ihre Biergläser. Ich hingegen war in einem Londoner Probenraum, umgeben von Menschen, die geschockt und wütend waren. In der U-Bahn auf dem Heimweg hörte ich in den Medien das gleiche, was ich den ganzen Tag über gehört hatte: Leave-Wähler seien ignorant und rassistisch. Meine Stadt hatte mit über 70 % für den Austritt gestimmt. Drei Jahre später wählte der Wahlkreis zum ersten Mal in seiner Geschichte einen konservativen Abgeordneten. Vor Kurzem stimmte er bei einer Kommunalwahl für Reform. Irgendwann wird das Undenkbare unvermeidlich.

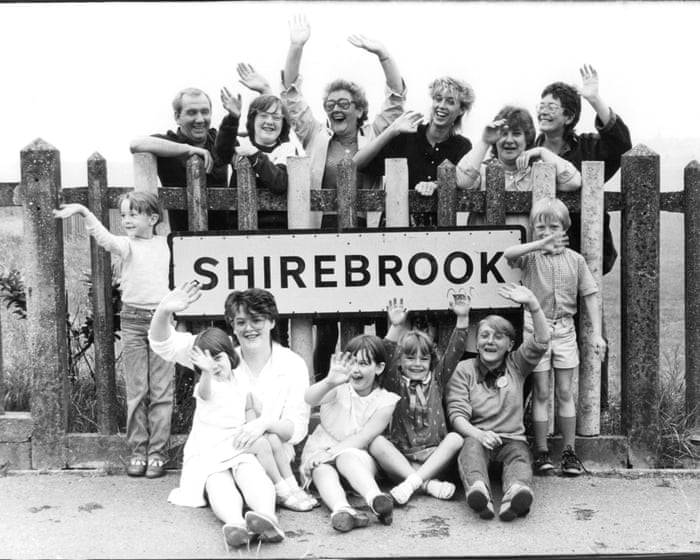

Meine Stadt liegt in den East Midlands. Früher boten Kohlebergbau und verarbeitende Industrie vielen Arbeit; heute dominiert ein riesiges Sports Direct-Lagerhaus die lokale Wirtschaft. Viele Osteuropäer haben sich in Shirebrook niedergelassen und arbeiten dort. In letzter Zeit, mit all der Wut und Fremdenfeindlichkeit, die Asylsuchenden und Migranten entgegenschlägt, denke ich über Städte wie die meine nach – und es gibt viele.

Was ich am meisten am Schreiben von Theaterstücken schätze, ist die Möglichkeit, das Urteil zurückzustellen. Meine Figuren sprechen, und ich höre zu; sie handeln, und ich beobachte. Das ist befreiend, und ich bin oft überrascht, wie viel sie preisgeben: Figuren sind so komplex, wie wir sie zulassen, und echte Menschen sind nicht anders. Dennoch versuchen wir oft, andere zu verkleinern, sie zu vereinfachen – ich ertappe mich dabei, das auch im Alltag zu tun. Es erlaubt uns, diesen Witz zu erzählen oder diese Diskussion zu „gewinnen“.

In meinem Stück „Till the Stars Come Down“ versuche ich nicht, eine Diskussion zu gewinnen, und der Humor geht nie auf Kosten der Figuren. Die Geschichte entfaltet sich am Tag der Hochzeit einer einheimischen Frau mit einem polnischen Einwanderer. Es geht um eine mehrgenerationelle Arbeiterklasse-Familie, die sich in einer sich wandelnden Gemeinschaft und Welt zurechtfindet, zusammen mit ihren eigenen tiefer werdenden Sehnsüchten und Verlusten. Das Stück ist leidenschaftlich, lustig und zutiefst politisch, aber man wird keine Figuren hören, die über Brexit oder Reform debattieren. Sie leben Politik; sie kommentieren sie nicht.

Ich lasse mich von Tschechow inspirieren, dessen Stücke normalerweise nicht als offen politisch angesehen werden. Er äußert nicht seine eigenen Ansichten, und seine Figuren tun es selten. Dennoch porträtieren seine Werke Familien, die in Gesellschaften am Rande der Revolution große kulturelle und wirtschaftliche Umwälzungen durchleben. Als Tschechow schrieb, lag die russische Revolution von 1905 noch vor ihm, aber wenn man genau hinhört, kann man die Bombe unter den Dielen dieser Familienhäuser ticken hören.

Ich glaube, dass es heute ein ähnliches Ticken gibt – nicht unter staubigen Dielen, sondern in den Herzen der Menschen, über die ich schreibe. Sie wollen mehr, und sie fordern es oft. Sie sind roh und entzündlich. Im Stück gibt es Momente, in denen sie ihre eigene Bedeutung im Universum spüren, in denen das Leben groß und geheimnisvoll erscheint, und andere, in denen sie sich klein und frustriert fühlen und infolgedessen ausrasten.

Es ist selten, dass diese ganze Bandbreite an Erfahrungen in unserer Kultur widergespiegelt wird. Wenn das Leben der weißen Arbeiterklasse aus den Midlands oder dem Norden Englands dargestellt wird, spielt es oft in der Vergangenheit, als ob Unsicherheit darüber bestünde, wer diese Menschen heute sind – besser, man geht zurück zu der Zeit, als wir glaubten, es zu wissen. Aber wir müssen sie jetzt verstehen, denn sie sind nicht nur Teil der Vergangenheit; sie könnten wohl die Zukunft prägen.

Ich bin manchmal skeptisch gegenüber Behauptungen, dass Kunst die Gesellschaft verändern kann. Aber ich glaube, dass das Theater ein Ort sein kann, an dem wir sitzen und Menschen zuhören, denen wir sonst vielleicht nicht begegnen würden, und an ihrem Leben teilhaben, während es sich vor uns entfaltet. Wir können nicht den Sender wechseln, sie online blockieren oder die Straßenseite wechseln. Wir mögen sie immer noch mit unseren Vorurteilen reduzieren und ihre Komplexität leugnen, aber viele von uns werden es nicht tun. Stattdessen sitzen wir im Dunkeln, lachen und weinen, verlieben uns im einen Moment und sind im nächsten frustriert. In dieser gemeinsamen Erfahrung liegt viel.

Ich hätte nie gedacht, dass dieses Stück auf der ganzen Welt aufgeführt werden würde, von Tokio über Athen bis Montreal. Dieser Mangel an Weitsicht kam daher, dass ich nicht glaubte, dass eine Geschichte über eine bestimmte Arbeiterklasse-Familie in einer bestimmten Stadt in den Midlands universell wirken könnte. Wie konnte ich nur nicht realisieren, dass wir alle zutiefst verschieden, aber genau gleich sind? Die menschliche Familie, der wir angehören, transzendiert Kulturen und Klassen, wenn sie unser emotionales Leben offenbart: was es bedeutet, Freude, Scham, Liebe, Trauer, Verlangen zu empfinden, die Zukunft zu fürchten, die auf uns zurasst – und nicht bereit dafür zu sein.

Die Zukunft ist immer näher, als wir denken. Sie baut auf der Gegenwart auf; sie ist tatsächlich heute. In der griechischen Tragödie verstehen die Menschen ihre Situation oft zu spät. In meinem Stück, das während eines weiteren intensiven Sommers spielt, erwähnen die Figuren oft die Hitze, das Feuer, als ob sie bereits spürten, dass ihre Welt in Flammen aufgehen wird – und dennoch ändern sie nicht die Richtung. Auch wir haben versucht, Brände zu löschen, sowohl lokal als auch global, während wir weitermachen wie zuvor. Mittlerweile denke ich, ist klar, wohin das führt.

Wenn das Ende der Anfang ist, überlasse ich Ihnen die erste Zeile meines Stücks: „Ich rieche Brandgeruch.“

Beth Steel ist eine Dramatikerin. „Till the Stars Come Down“ ist bis zum 27. September im Theatre Royal Haymarket in London zu sehen.

Häufig gestellte Fragen

Natürlich. Hier ist eine Liste von FAQs zum Thema, inspiriert durch Beth Steels Zitat: Ich komme aus einer Arbeiterklasse-Stadt in England. Wann wird die Gesellschaft aufhören, uns als etwas aus der Vergangenheit zu betrachten?

Allgemeine – Einsteigerfragen

F: Was bedeutet „Arbeiterklasse“ eigentlich?

A: Traditionell bezieht es sich auf Menschen, die in manuellen oder industriellen Jobs beschäftigt sind, oft mit niedrigeren Einkommen und weniger formaler Bildung als die Mittel- oder Oberschicht.

F: Warum hat Beth Steel das Gefühl, dass ihre Stadt als etwas aus der Vergangenheit angesehen wird?

A: Weil viele traditionelle Industrien, die diese Städte unterstützten, geschlossen wurden. Die Gesellschaft verbindet sie oft mit einer vergangenen Industrieepoche, anstatt ihre heutigen Gemeinschaften und Herausforderungen zu sehen.

F: Ist das nur ein Problem in England?

A: Nein, das ist eine verbreitete Erfahrung in vielen postindustriellen Regionen auf der ganzen Welt, wie dem Rust Belt in den USA oder ehemaligen Bergbaugebieten in Wales und Nordengland.

Tiefgründige – Fortgeschrittene Fragen

F: Welche Stereotype über Arbeiterklassen-Menschen tragen zu diesem Gefühl bei, veraltet zu sein?

A: Häufige Stereotype sind, ungebildet, resistent gegen Veränderungen, politisch simplistisch oder allein durch ihre historische Industrie definiert zu sein. Diese übersehen die Vielfalt, Widerstandsfähigkeit und modernen Realitäten dieser Gemeinschaften.

F: Wie beeinflusst diese Betrachtung als Vergangenheit tatsächlich das Leben der Menschen?

A: Es kann zu wirtschaftlicher Vernachlässigung, politischer Marginalisierung und einer negativen kulturellen Wahrnehmung führen, die Stolz und Selbstwertgefühl beeinträchtigt.

F: Abgesehen von Nostalgie, welchen Wert haben diese Gemeinschaften heute?

A: Sie haben immensen Wert in ihrem starken Gemeinschaftssinn, ihrer gemeinsamen Geschichte, Widerstandsfähigkeit und praktischen Fähigkeiten. Sie sind keine Relikte, sondern lebendige Orte, die sich modernen Problemen stellen wie jeder andere auch.

F: Welche Rolle spielen die Medien bei dieser Wahrnehmung?

A: Medien porträtieren Arbeiterklassen-Städte oft entweder durch eine Linse von Armut und sozialen Problemen oder romantisierter Nostalgie für ein verlorenes Industriezeitalter. Beides zeigt nicht das vollständige zeitgenössische Bild.

Praktische – Handlungsorientierte Fragen

F: Was kann getan werden, um diese Wahrnehmung zu ändern?