« Êtes-vous sûre de vouloir celui-là ? » demanda l’assistante de la boutique phare de Waterstones à Piccadilly, à Londres. J’avais choisi le classique de développement personnel *Thinking, Fast and Slow* de Daniel Kahneman parmi une pile de titres plus tendance comme *The Let Them Theory*, *Fawning*, *The Subtle Art of Not Giving a F*ck* et *The Courage to Be Disliked*. « N’est-ce pas celui que tout le monde lit ? » demandai-je. Elle me tendit plutôt *Don’t Believe Everything You Think*, relié en tissu. « C’est celui-ci que tout le monde lit. »

Selon Nielsen, les ventes de livres de développement personnel au Royaume-Uni ont augmenté chaque année de 2015 à 2023. Cela ne compte que les ouvrages explicitement estampillés développement personnel, sans inclure les genres de « stealth-help » comme les mémoires, les écrits sur la nature ou la bibliothérapie – ces poèmes et autres œuvres destinés à vous remonter le moral. Mais les meilleures ventes récentes relèvent d’une catégorie spécifique : le développement personnel qui prône de se concentrer uniquement sur soi-même. Certains livres conseillent d’arrêter de chercher à faire plaisir aux autres ; d’autres suggèrent de ne plus du tout penser à eux. Qu’aurais-je à gagner à les lire ?

*Fawning: Why the Need to Please Makes Us Lose Ourselves and How to Find Our Way Back* de la psychologue américaine Dr Ingrid Clayton est le dernier-né de cette sous-catégorie égocentrée du développement personnel. Vous connaissez probablement « lutte, fuite ou sidération » – les réactions instinctives du corps face au danger. Fuir fonctionne bien face à un tigre, mais c’est moins utile en réunion de travail. « Fawning » (littéralement « flagornerie », mais dans un sens psychologique) est un terme plus récent dans le vocabulaire des réponses au traumatisme, que Clayton distingue des concepts plus familiers de « besoin de plaire » et de « codépendance » (bien qu’elle les considère comme des branches du même arbre). Elle soutient que le comportement de « fawning » est souvent renforcé par des structures sociétales comme le patriarcat et la « suprématie du corps blanc », une attitude qui érige la blancheur en standard. Ainsi, même si le « fawning » n’est pas de votre faute, cela devient votre problème car cela implique de réprimer vos pensées, sentiments et besoins pour apaiser quelqu’un d’autre sur le moment.

Le livre de Clayton est excellent – expert, vulnérable, désarmant et réfléchi. Pourtant, il aborde frontalement la question centrale du développement personnel de notre époque : « Que feriez-vous si vous vous mettiez en priorité dans votre propre vie ? »

Mel Robbins a vendu six millions d’exemplaires de son livre *The Let Them Theory* et revendique 11 millions d’abonnés sur Instagram. Sa philosophie n’est pas seulement de se prioritiser soi-même (ce qu’elle appelle « let me ») mais aussi de permettre aux autres d’en faire autant (« let them »). Par exemple, elle écrit : « Laissez ma famille être en retard à tout ce que nous faisons » et « Laissez le chien du voisin aboyer toute la journée ». Il y a une honnêteté intellectuelle ici, car cela amène le lecteur à considérer non seulement son propre égoïsme mais aussi si tout le monde agissait ainsi. Cependant, le ton de Robbins est celui du « sois réaliste » – tout le monde laisse déjà son chien aboyer toute la journée. Si vous n’adoptez pas l’état d’esprit « let them, let me », vous serez piégé à vous soucier des opinions négatives des autres alors qu’eux ne se préoccupent pas des vôtres. Cela drainera votre temps, votre énergie et votre espace émotionnel, vous laissant finalement sans contrôle sur votre propre chemin. Elle délivre ce message à des salles combles lors de tournées mondiales, avec des étapes à Londres cette année et en Nouvelle-Zélande, en Australie et aux États-Unis l’année prochaine. Robbins a été avocate, animatrice et podcasteuse ; elle a connu des hauts et des bas comme un personnage d’une chanson de Frank Sinatra. Mais fondamentalement, c’est une personne que les gens écoutent, que ce soit via ses livres, Instagram ou ses discours en direct.

Je ne veux pas avoir l’air d’une féministe de la deuxième vague, mais les auteurs masculins dans ce... Le paysage des livres de développement personnel est globalement le même, mais souvent moins intelligent. *The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good Life* de Mark Manson cadre le problème un peu différemment : rechercher l’approbation des autres n’est qu’une des plusieurs illusions – avec la poursuite du bonheur, l’adoption de la « victimhood chic » et le « sophisme responsabilité/faute » – qui se dressent entre vous et votre objectif de ne pas en avoir rien à faire. Manson a commencé par bloguer des conseils de séduction en 2008 avant d’élargir à des conseils sur tout.

La théorie du « Let Them » suggère non seulement que vous devriez vous prioritiser, mais aussi que vous devez permettre aux autres d’en faire autant.

*The Courage to Be Disliked* d’Ichiro Kishimi et Fumitake Koga – qui s’est vendu à 10 millions d’exemplaires et prétit « peut changer votre vie » – est écrit comme un dialogue entre un éminent philosophe et psychologue japonais (Kishimi) et un jeune (Koga, qui a 52 ans, mais appelons-le un jeune malgré tout). Il soutient que Freud avait tort et son contemporain Alfred Adler avait raison : le passé n’a pas d’importance ; seuls vos objectifs comptent. Freud se concentrait sur les causes, tandis qu’Adler expliquait le comportement par son but. De ce point de vue, tous les problèmes deviennent des problèmes interpersonnels (ce qui est peut-être vrai à moins que votre problème ne soit, par exemple, que votre banque alimentaire locale soit inondée, vous laissant sans rien pour nourrir votre bébé – bien que je suppose que le bébé soit toujours une personne, donc très bien). Par conséquent, être détesté par les autres est considéré comme une preuve que vous exercez votre liberté.

*Don’t Believe Everything You Think: Why Your Thinking Is the Beginning and End of Suffering* de Joseph Nguyen (2022) est un best-seller mondial. Il avance un argument similaire, s’inspirant de la sagesse des moines zen (qui sont plus une collection de paraboles que de vrais moines), affirmant que les émotions négatives ne viennent pas des circonstances ou des événements passés, mais de la façon dont nous y pensons. Sa solution est encore plus simple : arrêtez de penser. Je ne plaisante pas. Au chapitre 7, il propose des « Étapes pratiques pour arrêter de penser » : faites une pause et respirez ; demandez-vous si vos pensées vous mènent dans une bonne direction ; réalisez que vous pouvez choisir d’arrêter de penser ; répétez un mantra comme « penser est la cause première de la souffrance » ou « arrête de penser, idiot » ; et enfin, ressentez l’émotion sans y attacher de pensées. Ces étapes – Pause, Ask (Demander), Understand (Comprendre), Say (Dire), Experience (Expérimenter) – forment l’acronyme PAUSE. Malin.

Ces livres sur l’autonomie radicale vont des plus intelligents et bien documentés aux moins bons. Ils partagent tous un ton de confiance, mais quel livre de développement personnel ne l’a pas ? Une chose est claire : ils répondent à un besoin profond dans un monde avide de conseils. Les gens cherchent la permission de vivre leur meilleure vie, à la Ayn Rand, où le bonheur personnel est le but moral ultime. Quiconque peut accorder cette permission de manière convaincante – eh bien, je ne spéculerai pas sur leur épanouissement, mais ils se font certainement de l’argent (même si les opinions divergent sur le rôle de la richesse dans une vie meaningful).

Laurie Santos, professeure de psychologie à Yale, a exprimé un certain scepticisme par e-mail quant à l’idée que l’autosuffisance mène au bien-être. « Étude après étude montre le contraire », a-t-elle déclaré. « Nous pensons souvent que nous concentrer sur nous-mêmes nous rendra plus heureux, mais l’un des moyens les plus fiables d’augmenter le bonheur est de se concentrer sur les autres. Je dis à mes étudiants que les "soins personnels" sont un terme impropre. Porter notre attention sur les autres améliore notre humeur et nous donne un but. » Santos cite des recherches de la Harvard Business School montrant que « dépenser de l’argent pour les autres nous rend plus heureux que de le dépenser pour nous-mêmes. Cet effet a été reproduit à travers... » les cultures et les niveaux de revenu, le bonheur tiré du don apparaît universel et profondément enraciné dans la nature humaine.

Les discussions sur l’établissement de limites – et l’état d’esprit qui en résulte de ne pas en avoir rien à faire et d’être détesté – négligent souvent l’argent. Clayton observe comment les personnes qui cherchent constamment à faire plaisir aux autres peuvent s’appauvrir, citant une cliente qui donnait 82 % de son revenu disponible. Cependant, la plupart des histoires sur les limites réussies se concentrent sur les défis émotionnels – comme gérer une famille négligente, un patron critique ou un partenaire égocentrique. La leçon clé pour adopter une attitude « let them » ou « forget them » est d’arrêter de prioritiser ce qui ne vous comble pas. La générosité n’est pas pesée et jugée sans importance ; elle n’entre simplement pas en jeu.

Santos note : « La recherche montre constamment que les liens sociaux sont cruciaux pour le bonheur », citant une étude de 2002 qui a conclu que les liens sociaux étaient essentiels pour une véritable satisfaction dans la vie. Elle s’inquiète que les approches individualistes et autonomes puissent négliger cela. Robbins, très active sur les réseaux sociaux, a été critiquée sur ce point et précise dans son livre que se sentir seul après avoir appliqué la « Let Them Theory » signifie qu’elle est mal utilisée. La théorie n’est pas une excuse pour ignorer les gens qui vous agacent mais un appel à prendre la responsabilité de vos désirs. Si vous finissez seul, cela suggère que vous n’avez pas pris assez de responsabilité pour ce que vous voulez vraiment.

Ce que les théories de l’autonomie manquent souvent, c’est que la connexion sociale commence souvent par des actions que nous préférerions éviter, comme sortir par mauvais temps. L’accent mis sur le confort, évident dans des tendances comme la folie du « hygge » en 2016 célébrant la solitude confortable, a été remis en cause par la montée de la solitude. Bâtir une communauté, comme faire l’histoire, nécessite de se montrer.

L’autonomie puise dans les traditions religieuses taoïstes et indiennes, que ce soit par un chaman dans le récit de Clayton, des moines zen dans l’approche anti-pensée de Nguyen, ou le Bouddha, que Manson décrit comme quelqu’un qui s’en fout d’un point de vue philosophique. Ce n’est pas une idée nouvelle. L’éco-philosophe Rupert Read souligne que les religions ont souvent été utilisées pour promouvoir la résignation. Lorsqu’elles sont retirées de leur contexte culturel, elles peuvent être déformées en quelque chose de contraire à leur but originel. Les cultures orientales mettent généralement l’accent sur la vie communautaire, et sans cette base, des pratiques comme la méditation peuvent devenir des outils d’amélioration de soi individuelle, que ce soit dans le développement personnel ou les affaires.

Finalement, comme le suggère le psychothérapeute Manu Bazzano, formé à la psychologie adlérienne, la santé mentale d’une personne peut se mesurer à son intérêt pour les autres. Un prêtre zen a un jour noté : « Il est intéressant de noter que, dans la pratique zen, une expérience intérieure positive survient lorsque nous commençons à agir pour les autres – lorsque nous nous ouvrons à leur souffrance et à leur détresse, et qu’ainsi, nous apaisons notre propre préoccupation obsessionnelle de nous-mêmes. »

Alors, quel est le résultat ultime d’avoir le « courage d’être détesté » ? En substance, vous arrivez à un point où vous vous souciez si peu des autres – de leurs opinions, sentiments et perspectives – que vous ne ruminez plus le passé. Kishimi et Koga citent Adler dans leur livre, affirmant : « Le traumatisme n’existe pas... aucune expérience n’est intrinsèquement la cause de notre succès ou de notre échec. » Ils soulignent : « Le soi est déterminé non pas par nos expériences elles-mêmes, mais par le sens que nous leur donnons. » Cela rejoint les idées de Nguyen, et il est exact qu’Adler a effectivement exprimé cela. Cependant, il manque un peu de contexte : Adler était intensément centré sur les objectifs mais servait aussi de contrepoint socialiste de gauche à Freud, comme le note Bazzano. Adler a même inventé le terme « gemeinschaftsgefühl » pour décrire un sentiment de communauté et d’appartenance, et il serait probablement consterné d’être dépeint comme l’origine du « courage d’être détesté ». Bien que le livre de Kishimi et Koga aborde effectivement la recherche d’un but en aidant les autres, il le fait d’une manière qui néglige les points de vue des autres – un peu comme aider une personne âgée à traverser la rue sans vérifier si c’est ce qu’elle voulait. Elle pourrait en vouloir.

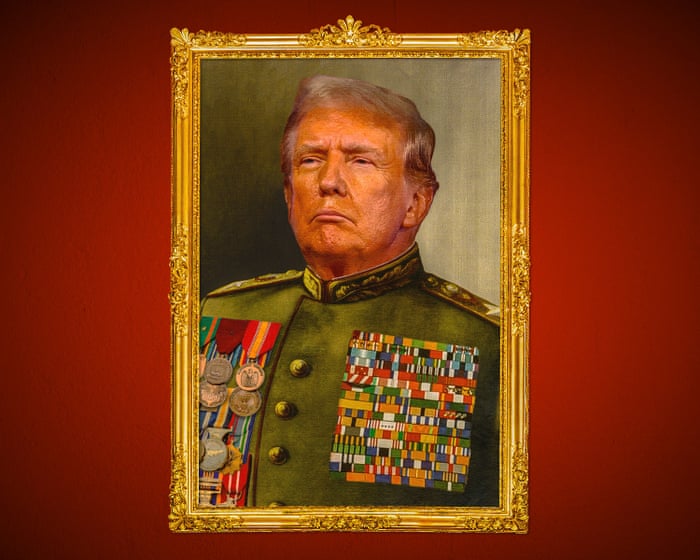

Lire trop de ce genre de contenu – ce que j’ai certainement fait – peut donner une impression un peu trumpesque. Bazzano clarifie : « Cela se résume à ceci : la mesure de la santé mentale d’une personne est son niveau d’intérêt pour les autres, que ce soient les voisins ou des enjeux sociaux et politiques plus larges. »

Ah, la politique. À l’exception de Clayton, qui examine profondément les forces structurelles derrière nos tendances collectives à vouloir plaire, les autres auteurs vous encouragent à endurer quelles que soient les circonstances politiques que vous rencontrez. Ils commencent souvent par des histoires personnelles de détachement du matérialisme – partageant des difficultés passées comme une dette de 800 000 $ (Robbins) ou tout vendre pour partir en Amérique du Sud (Manson). Cela a l’air rude, non ? Pourtant, Manson écrit : « Nous sommes souvent plus heureux avec moins. » L’anti-consumérisme est un thème courant à gauche, lié à l’anti-capitalisme, mais dans les guides de développement personnel, il prend un ton de « arrêtez de vous plaindre ; il n’y a pas de victimes ». S’adonner à outrance à cet état d’esprit – comme je l’ai fait – peut le faire ressembler à la rhétorique de Trump (par exemple, « peut-être que les enfants auront deux poupées au lieu de 30 »). D’une certaine manière, c’est clair : si vous êtes uniquement concentré sur vous-même, l’organisation politique est la dernière de vos préoccupations, et si vous ne vous organisez pas, vous devez accepter votre réalité actuelle.

Santos observe : « Dans l’ensemble, nous avons un biais vers ce que Nicholas Epley appelle la "sous-socialité" – nous sous-estimons à quel point toutes les formes de connexion avec les autres peuvent être gratifiantes. » Alors, avant de vous engager pleinement dans l’autonomie, avez-vous envisagé de vous soucier des autres et d’être aimé ?

Foire Aux Questions

Bien sûr Voici une liste de FAQ sur la tendance des livres de développement personnel « priorisez-vous » conçues pour ressembler à des questions de vraies personnes avec des réponses claires et directes

Comprendre le Concept

1 Que signifie exactement « se mettre en priorité » ?

Cela signifie donner la priorité à votre bien-être, vos besoins et vos objectifs afin de pouvoir vous présenter comme une personne plus saine, plus heureuse et plus capable pour les autres et pour vous-même. Il ne s’agit pas d’être égoïste, mais de prendre soin de soi.

2 En quoi « se mettre en priorité » est-il différent d’être égoïste ?

L’égoïsme consiste à poursuivre vos propres intérêts au détriment des autres