Lorsque Francisco Estrada-Belli avait sept ans, il craignait que toute l’histoire ne soit découverte avant qu’il ne soit assez âgé pour y contribuer. C’était en 1970, et il avait voyagé de Rome avec ses parents pour rendre visite à des proches au Guatemala. Pendant le voyage, ils ont exploré les anciennes ruines mayas de Tikal. « J’étais complètement fasciné », m’a confié récemment Estrada-Belli. « La jungle était partout, remplie d’animaux, et puis ces temples énormes et majestueux. J’ai posé des questions, mais j’ai senti que les réponses n’étaient pas assez bonnes. C’est à ce moment-là que j’ai décidé que je voulais être celui qui y répondrait. »

Cinquante-cinq ans plus tard, Estrada-Belli est aujourd’hui l’un des archéologues qui contribuent à réécrire l’histoire du peuple maya qui a construit Tikal. Grâce aux avancées technologiques, nous entrons dans une nouvelle ère de découvertes en histoire ancienne. L’amélioration de l’analyse ADN, les progrès en sciences végétales et climatiques, la chimie des sols et des isotopes, la linguistique et des techniques comme la cartographie laser Lidar bouleversent les croyances établies de longue date. C’est particulièrement vrai en archéologie maya.

L’année dernière, l’équipe d’Estrada-Belli, incluant son collègue de l’Université Tulane, Marcello A. Canuto, a publié une étude dont la conclusion principale aurait semblé être une estimation exagérée il y a seulement quelques années. Lorsqu’Estrada-Belli a visité Tikal pour la première fois enfant, la meilleure estimation pour la population de l’époque classique (600-900 après J.-C.) dans les basses terres mayas environnantes – couvrant le sud du Mexique actuel, le Belize et le nord du Guatemala – était d’environ 2 millions de personnes. Aujourd’hui, son équipe estime que la région abritait jusqu’à 16 millions d’habitants. C’est plus de cinq fois la population actuelle de la zone. Cela signifie que plus de personnes vivaient dans les basses terres mayas de l’époque classique que sur la péninsule italienne à l’apogée de l’Empire romain – le tout entassé dans une zone représentant un tiers de sa taille.

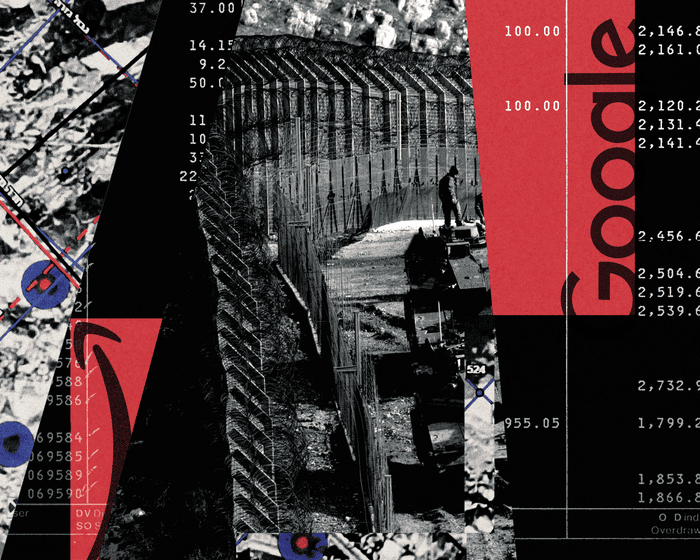

Comparer les Mayas classiques et la Rome antique est instructif à d’autres égards. Certaines cités mayas ont été fondées des centaines d’années avant Rome, et elles comprenaient une architecture nettement plus grande qui subsiste encore. Les deux cultures ont développé une astronomie, des mathématiques, une écriture et une agriculture sophistiquées, ainsi que des réseaux commerciaux élaborés sur de vastes régions. Aujourd’hui, les ruines de Rome se trouvent sous une ville moderne animée, où certaines familles d’élite revendiquent une ascendance directe depuis l’Antiquité. En revanche, de nombreuses ruines mayas sont enfouies sous plus de 1 000 ans de forêt tropicale, tandis que les descendants des bâtisseurs de ces cités sont parmi les plus pauvres sur Terre.

Selon les registres de recensement, les divers groupes mayas et autochtones plus petits, comme les Xinka et les Garifuna, comptent désormais plus de 11 millions de personnes au Mexique, au Guatemala, au Belize, au Salvador, au Honduras et aux États-Unis. La majorité d’entre eux – 7,7 millions – vivent au Guatemala, où ils représentent officiellement 44 % de la population. (Les organisations de défense des droits humains estiment que ce nombre pourrait être plus élevé, car s’identifier comme Maya a longtemps été stigmatisé et même dangereux.)

L’histoire – ancienne et récente – est un enjeu politique clé pour les Mayas. Au Guatemala, ils ont deux revendications centrales : premièrement, un examen complet de la guerre civile et du génocide qui a duré de 1960 à 1996, faisant environ 200 000 victimes, principalement mayas. Deuxièmement, la reconnaissance en tant qu’habitants originels et propriétaires légitimes de cette terre. Ils soutiennent que cinq siècles de préjugés et de discrimination ont conduit à une situation où, entre autres problèmes, les deux tiers des terres arables du pays sont contrôlés par seulement 2,5 % des agriculteurs – dont peu sont mayas – tandis que 60 % des enfants autochtones souffrent de malnutrition.

En 2023, le peuple maya a joué un rôle clé dans la victoire électorale improbable de l’ancien diplomate Bernardo Arévalo à la présidence. La campagne pour protéger le scrutin face à un système judiciaire corrompu a été menée par des groupes autochtones et a inclus 106 jours de manifestations nationales. Bien qu’Arévalo ne soit pas maya lui-même, il soutient leur cause. L’une de ses nominations est Liwy Grazioso, une archéologue d’origine italienne qui occupe désormais le poste de ministre de la Culture et des Sports. Experte en histoire maya, Grazioso a publié des recherches sur les tombes de Río Azul et l’ancienne cité de Tikal, et a supervisé des travaux à Kaminaljuyu, le site maya sous la ville de Guatemala. En tant que politicienne, elle vise à construire un pays où passé et présent coexistent, et où les peuples autochtones sont pleinement reconnus comme faisant partie de l’histoire nationale. « Ce n’est pas que les Mayas sont meilleurs, ou que leur ancienne société était supérieure à la nôtre, mais parce qu’en tant qu’humains, ils sont les mêmes », m’a-t-elle dit en me tendant un verre de thé à l’hibiscus non sucré.

Nous avons parlé dans son grand bureau lambrissé de bois au troisième étage du Palais national de la ville de Guatemala – un bâtiment surnommé El Guacamolón pour sa couleur vert avocat. Depuis son achèvement en 1943, ces salles ont été témoins de multiples coups d’État militaires et de tentatives d’effacement de la vie, de la culture, de la langue et de l’histoire mayas. Cette oppression a des racines profondes. Grazioso a expliqué comment les élites mayas – intellectuels, membres de la royauté, astronomes, prêtres, écrivains et historiens – ont été systématiquement tués par les colonisateurs espagnols, qui ont brûlé leurs textes comme des « œuvres du diable ».

Même le nom « Maya » reflète une influence extérieure. Les colonisateurs espagnols du XVIe siècle ont utilisé ce terme après la cité en ruine de Mayapán dans l’actuel Mexique. Mais les Mayas ne se sont jamais considérés comme un peuple ou un empire unifié. Ils parlaient de nombreuses langues – dont 30 survivent aujourd’hui – et appartiennent à des cultures et identités diverses.

Lorsque l’archéologie maya a émergé au XIXe siècle, une grande partie des connaissances détenues par les dirigeants locaux avait été perdue. Au fil du temps, certains observateurs ont promu des affirmations pseudoscientifiques selon lesquelles les temples mayas avaient été construits par des extraterrestres – ou par des Vikings, des Néphites mormons, ou d’autres civilisations disparues – plutôt que par les ancêtres des populations locales. Grazioso pense que de telles théories servent un objectif politique : « Si nous privons les véritables Mayas de leur glorieux passé, nous n’avons pas besoin de leur donner du pouvoir aujourd’hui. Parler d’effondrement et d’extraterrestres détourne l’attention de ce qui est juste devant nous. »

C’est là qu’interviennent les archéologues d’aujourd’hui. Alors que les chercheurs étudient toujours pourquoi la civilisation maya a décliné, beaucoup se posent désormais une question différente : Comment les Mayas ont-ils survécu ? Ce changement se concentre sur leur capacité ancienne – et moderne – à endurer et s’adapter dans des conditions extrêmement difficiles.

Pendant des décennies, la vision dominante était que des sociétés complexes n’auraient pas pu exister dans les basses terres mayas. Cette idée, connue sous le nom de « loi de la limitation environnementale », était basée sur des recherches des années 1950 en Amazonie. Elle soutenait que les sols de la forêt tropicale étaient trop pauvres pour supporter des sociétés grandes et avancées, et ne pouvaient soutenir que de petites tribus simples. Pendant des années, cela a été considéré comme presque une loi naturelle en anthropologie.

Lorsque la théorie a été proposée pour la première fois, aucun établissement majeur n’avait été trouvé en Amazonie. Pourtant, on savait déjà que les basses terres mayas contenaient des milliers de pyramides de pierre massives, de temples, de chaussées surélevées, de monuments gravés et de tombes royales où les morts étaient enterrés avec du jade et des parures. De somptueux bijoux en jade. Au lieu de supposer l’existence de cultures sophistiquées et très peuplées dans les basses terres mayas, de nombreux chercheurs ont tenté d’aligner leurs découvertes sur ce qu’ils croyaient être des limites environnementales. Selon le modèle de « l’État segmentaire », les rois mayas régnaient symboliquement sur quelques communautés dispersées vivant dans de petits établissements séparés par la forêt.

Cette idée de limitation environnementale a été largement renversée dans les années 1980, lorsque le déchiffrement des hiéroglyphes mayas a permis aux chercheurs de lire les textes sur les grands monuments de pierre, appelés stèles, dans les centres urbains. On pensait que les gravures étaient astronomiques ou cérémonielles, mais elles se sont avérées historiques. Les histoires qu’elles racontaient n’étaient pas celles de primitifs habitants de la forêt, mais de rois et de conquérants, de reines et de révolutions.

Ces dernières années, une nouvelle histoire a émergé, en partie grâce à la technologie Lidar. Acronyme de « détection et télémétrie par la lumière », elle implique des machines laser volumineuses attachées à des avions bimoteurs volant à un demi-kilomètre au-dessus des forêts et des champs. L’équipement produit des scans de contour du sol, permettant d’identifier des caractéristiques droites, rondes ou carrées, comme des ruines anciennes, des champs, des routes, des temples, des barrages et des fortifications. Le Lidar n’est pas nouveau – il a cartographié la Lune et est désormais une fonction clé dans de nombreuses technologies, y compris les voitures autonomes – mais il a fait son entrée en archéologie en 2009 après que des chercheurs de la cité maya classique de Caracol au Belize ont vu des biologistes l’utiliser pour mesurer la croissance forestière. Avec quelques ajustements, ils ont réalisé qu’il pouvait aussi cartographier le sol sous la canopée de la forêt tropicale.

En 2016, lorsque Francisco Estrada-Belli a vu les scans Lidar de Holmul dans le nord-est du Guatemala, il a su que « l’archéologie avait changé pour toujours ; il n’y avait pas de retour en arrière possible ». Il a expliqué comment il avait travaillé pendant 16 ans pour cartographier cette cité majeure, utilisant un ruban à mesurer et l’aide d’innombrables assistants. Ils ont pataugé dans une jungle dense pour reconstituer à quoi la ville aurait pu ressembler au cours de ses 1 700 ans d’histoire. Ses équipes avaient délimité environ 1 000 structures. Maintenant, il pouvait comparer cela avec les résultats du Lidar. En seulement trois jours de scan, il avait cartographié plus de 7 000 structures : bâtiments résidentiels, canaux, terrasses, enclos de champs, chaussées et murs de défense. Le Lidar avait produit un scan continu d’une zone dix fois plus grande que ce que ses équipes avaient réussi à pied.

Des cartographies à grande échelle ultérieures ont conduit Estrada-Belli à estimer qu’entre 9,5 et 16 millions de personnes vivaient autrefois dans les basses terres mayas. Il décrit les basses terres des années 700 comme un « étalement rural-urbain continuellement interconnecté ». C’était une région cosmopolite avec un commerce étendu et des établissements reliés par un réseau dense de chaussées et de routes. Les anciens Mayas n’utilisaient pas d’animaux de bât ni de chariots à roues. Tout ce qui était construit et échangé devait être transporté uniquement par la force humaine. Les chaussures devaient être réparées, et les gens avaient besoin de dormir et de manger – non pas à une journée de cheval, comme en Eurasie, mais à distance de marche. Estrada-Belli m’a dit qu’il n’y avait pas de nature sauvage dans ces basses terres, mais plutôt une dispersion à faible densité de personnes, d’entreprises, de champs agricoles, de zones humides aménagées et de forêts – partout. Parmi ceux-ci se trouvaient des bâtiments plus grands, probablement pour les élites.

Ce paysage d’étalement urbain soulève de nouvelles questions. La plus importante, selon Estrada-Belli, concerne l’agriculture. « En regardant les forêts d’Amérique centrale aujourd’hui, nous devons reconnaître que les humains anciens ont tout affecté », a-t-il dit. « Les espèces d’arbres sont là parce que les Mayas les ont choisies, les types de fleurs existent parce qu’ils en ont fait usage, les zones humides servaient un but humain. Et ainsi de suite. Et toutes ces méthodes étaient durables sur des milliers d’années. » Il a décrit « les énormes investissements que les Mayas ont mis dans les canaux, les terrasses et les champs surélevés dans l’eau. Ils utilisaient des méthodes agricoles extrêmement diverses et flexibles impliquant la rotation et la combinaison de centaines d’espèces. Pourtant, aujourd’hui, la terre est utilisée pour l’élevage bovin et les plantations de maïs en monoculture qui ne font que la détruire. « Nous avons beaucoup à apprendre », a-t-il dit.

Tikal est le site maya le plus visité du Guatemala, attirant des centaines de milliers de touristes chaque année. Les bois environnants font partie de la Réserve de biosphère maya, qui se trouve dans la plus grande forêt tropicale des Amériques en dehors de l’Amazonie. Le sentiment de mysticisme ici est captivant. À l’aube, les visiteurs s’assoient au sommet d’un temple de 70 mètres de haut dans l’obscurité, écoutant les hurlements des singes hurleurs accompagnés de milliers de criquets. Au lever du soleil, il révèle une canopée tropicale apparemment sans fin, parsemée seulement par les sommets d’autres pyramides anciennes. Seule une petite partie de Tikal a été débarrassée de la végétation et restaurée pour ressembler vaguement à son ancienne gloire. Le reste reste enfoui sous d’épaisses couches de terre et d’arbres.

La stèle inscrite la plus récemment découverte à Tikal date de 869 après J.-C. Au cours des dernières décennies, la compréhension des chercheurs sur ce qui s’est passé après cette date est passée d’un effondrement « soudain et désastreux » à une ère historique connue sous le nom de Classique terminal. Ce terme couvre une période de 200 ans où les centres urbains ont été abandonnés, et les agriculteurs ont progressivement migré vers les terres du nord et du sud. Alors que Tikal et des dizaines d’autres cités étaient laissées derrière, des lieux comme Chichén Itzá, Uxmal et Mayapán plus au nord sur la péninsule du Yucatán ont rapidement grandi, tout comme les établissements dans les hautes terres du sud. Il semble que de nombreuses personnes pendant la période maya classique aient choisi de migrer plutôt que d’attendre simplement que les choses s’effondrent autour d’elles.

« Nous ne parlons plus vraiment d’effondrement, mais de déclin, de transformation et de réorganisation de la société, ainsi que de la continuité de la culture », a déclaré Kenneth E. Seligson, professeur associé d’archéologie à l’Université d’État de Californie. « Plusieurs changements similaires se sont produits ailleurs, comme à Rome », a noté Seligson. « Mais nous ne parlons plus vraiment du grand effondrement romain parce qu’ils sont revenus sous diverses formes, tout comme les Mayas. »

Seligson fait partie des nombreux chercheurs qui cherchent à déplacer l’attention de l’effondrement maya vers leur survie à long terme. Au moment où sa dernière stèle a été gravée, Tikal