成年人常对年少时的爱恋不以为然,认为青少年总会全情投入却注定无果。但一段假日罗曼史永远改变了我的人生。

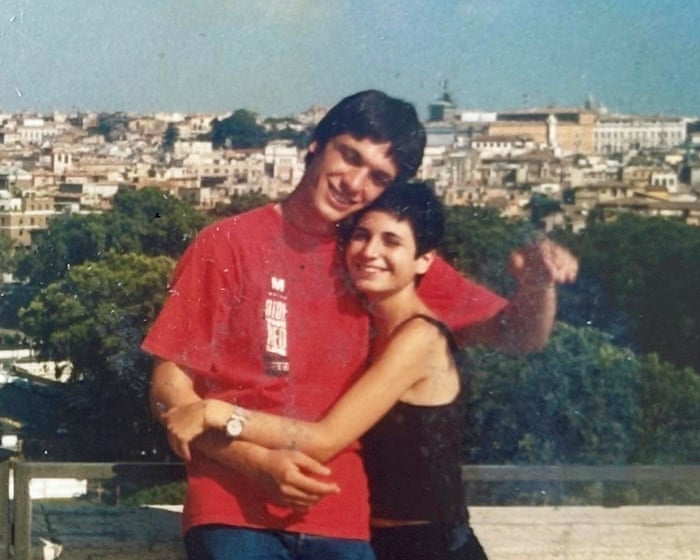

十六岁那年,我在意大利山城阿蒂纳的酒吧邂逅了贾科莫——那是我父母生长的小镇。当地节庆的一个夜晚,餐桌格外紧俏,我们两拨朋友最终挤坐在同一张桌旁。身高逾六英尺的贾科莫在人群中格外显眼。他友善爱笑,虽然半句英语都不会说,却不会用轻浮的"美女你好"把我当作寻常"外国姑娘"对待。

我并非真正的外国人。父母于1960年代移居苏格兰塞尔柯克镇,但阿蒂纳始终是我们生活的一部分——融入每个假日与每餐饭食。然而贾科莫的出现让我重新审视意大利。它不再只是家族传承的印记,而是我正在亲身体验的存在。

夏末时分,我未按计划返回苏格兰。早已辍学的我本就不喜校园,打算以其他方式继续学业。最终我留在意大利,既要规划新获得的自由,也要经营这段崭新的恋情。

那年秋天,贾科莫赴罗马修读建筑学,成为出色的"cicerone"(意大利语:文化向导)。通过他,我见识了旅游指南之外的城市风貌:体验学生生活,参加露天音乐节,探访凌晨从后门售卖糕点的隐秘烘焙坊。

但生活不只有冰淇淋与浪漫。我在课程与工作间辗转徘徊,期待找到心之所向却始终未果。尝试在意大利求学时,我因口试受挫且思乡情切,最终选择赴爱丁堡大学攻读学位——毫不意外地,我主修了意大利语。贾科莫与我尝试维系异地恋,但在没有手机的年代,跨越国家、文化与期望的拉扯让我们疲惫不堪。

恋情虽未结果,我对意大利的热爱却从未褪色。毕业后我重返亚平宁半岛,自主选择生活的城市。辗转佛罗伦萨与博洛尼亚期间,我工作学习,结交挚友——有意裔友人,也有与我相似的"第三文化孩童"。尽管背景各异(常混融四五国文化),我们都深谙何为"属于多处却又不属任何一处"——永远思念着某地某人。

阿蒂纳始终是永恒坐标,我常返乡度假探亲。十二年后某个夏日,我在与贾科莫初遇的酒吧重遇了他。他依旧高大(甚至更高了),依旧含笑,依旧半句英语都不会说。

这次酒吧不再拥挤——我们不必拼桌,但或许忆起当年满怀希冀的少时模样,仍选择同坐一桌。以为终结的故事翻开了新篇章。

次日贾科莫即将度假离去,我们都不愿让夜晚终结。驻留至打烊时分,长谈至破晓——他的父亲来接站时,望着两个三十多岁却如少年般痴缠的人直摇头。这次我们互留手机号,我暗自揣测是否会有后续。其实当年我便预感缘未了。贾科莫在首个空闲周末就赴博洛尼亚见我,自此开启了双向奔赴。两年后我移居罗马。

我们已携手走过十余年婚姻。选择私奔并非追求浪漫戏剧,而是因为这是唯一恰当的方式。双方都来自庞大的移民家族,亲友散落欧洲各地——若要齐聚一堂,选择某一国度、某种语言、某类庆典形式简直难如登天。

如今我们正式定居苏格兰边境,但生活仍融合两种文化。说话时意英双语随意切换,共同经营跨国事业,频繁往返于两国之间。我们不断发现过往人生的重叠印记:各自在不同年份踏足的海滩,素不相识的共同好友,令一方熟悉而另一方新奇的地方菜肴。

或许某天女儿们也会拥有自己的假日恋曲。我定会努力不翻白眼——因为年轻时爱的火花,有时确实值得相信。

布鲁娜·德卢卡所著《罗马的利维娅》已出版(Chicken House出版社,8.99英镑)。支持《卫报》请至guardianbookshop.com订购,可能需要支付运费。

常见问题解答

以下是关于"改变我的时刻:十二年后在同一酒吧重遇前男友"的常见问题解答

基础问题

问:这个改变时刻的核心是什么?

答:它讲述了一次强烈的意外相遇,促使当事人反思过去,见证自我成长,并对人生重要篇章获得新认知。

问:为何重遇前任常成为改变人生的时刻?

答:因为这直接呈现了昔日与当下自我的真实对比,可能唤起旧情,凸显个人成长,带来未曾有过的释然感。

问:在初遇地点重逢为何如此重要?

答:地点作为强烈象征,营造了完整的轮回感,强化了今昔对比。

深度问题

问:除怀旧外,这种时刻能引发哪些个人成长?

答:它能带来深刻的自我认知,让人意识到已克服昔日不安,人生重心已健康转移,或获得了恋爱时未曾具备的韧性。

问:这种经历总是积极的吗?若引发负面情绪怎么办?

答:未必总是积极。可能触发遗憾、悲伤或旧痛。但若能藉此处理未释怀的情绪并获得更彻底的释然,即便艰难也具有改变人生的力量。

问:短暂相遇如何真正改变人生?

答:相遇本身只是引信。真正的改变源于事后数日数周的反思——对自我与人生路径的新见解才产生持久影响。

常见场景

问:若想复合该怎么办?

答:这是常见反应。关键在于区分对过去的怀念与当下的现实。应借此反思关系终结的原因是否真正改变。

问:我当时手足无措是否处理失当?

答:完全正常。这种相遇本就充满意外与情绪冲击,短暂失态实属自然反应。